|

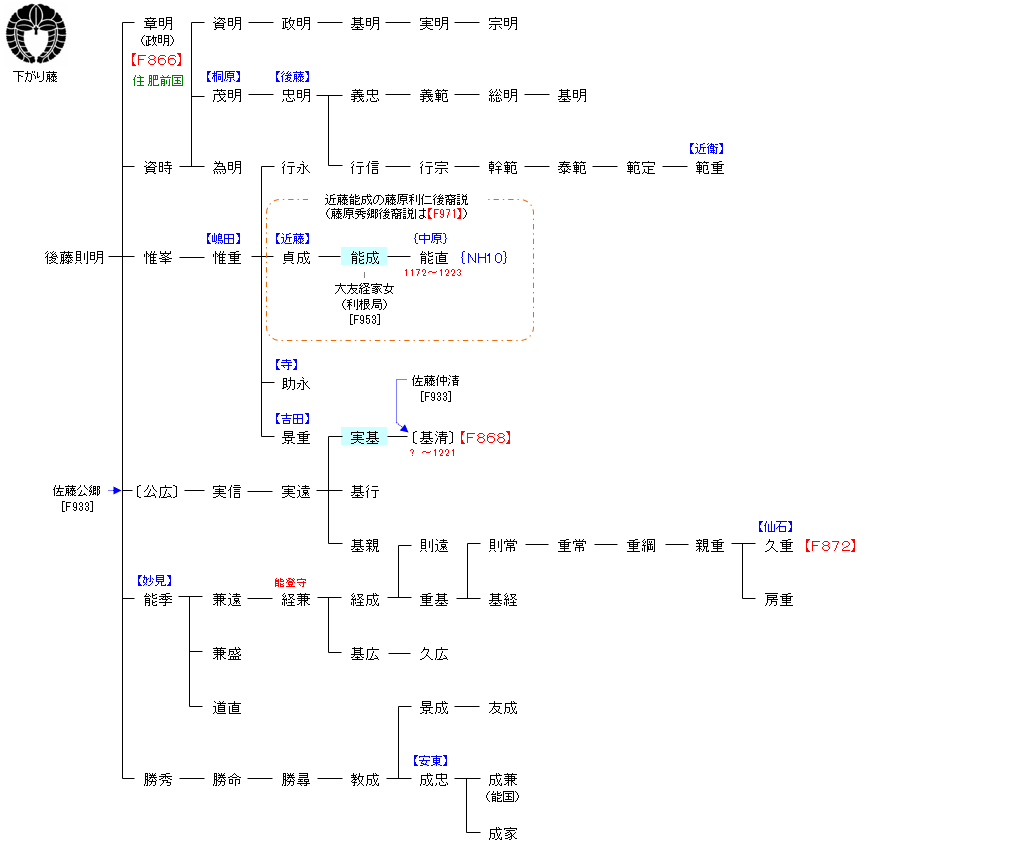

祖先は藤原北家秀郷流と同利仁流の二説があるが、後者の方が蓋然性が高いとされる、当時、能成は相模国愛甲郡古庄郷(古沢郷の郷司を務める在庁官人だった。

治承・寿永の乱に際しては源頼朝に従う。養和2年(1182年)、愛甲郡の金剛寺の僧侶たちが能成の非法を鎌倉に訴え出る事件があった。金剛寺が提出した解状によれば、郷司の能成が「猥耽二一旦之貪利一」ために寺が窮乏し、さらに山狩のために住僧たちを追い払ってしまったという。頼朝は金剛寺の訴えを認め、能成の非法停止を言い渡した。

同国の有力武士団である波多野氏の一族・大友経家の娘を妻に迎えた。間に生まれた男子・能直は後に鎌倉幕府の重鎮となった。また能成と相婿の関係にあった中原親能の猶子となり、九州北部の中原親能の遺領を継承し、中世に繁栄した豊前大友氏の祖となっている。

|

京において源義朝に仕え、平治の乱では義朝の長男・義平に従軍する。乱の後の動向は明確ではないが、『平治物語』によると京において義朝の娘・坊門姫(のちに一条能保室)を養育したとされる。

治承4年(1180年)に義朝の遺児・頼朝が挙兵すると、養子の基清とともにその麾下に参加。平家追討の戦いでは源義経軍に加わり、屋島の戦いに際しては、平家軍が海上に逃れた後にその城塞を焼き払い、反撃意欲を絶つという活躍を見せている。またこの戦いの際、扇の的の射手に那須与一を推挙し、その人を見る眼の確かさを大いに賞賛されたという。

|