系図コネクション

<藤原氏>北家 秀郷流

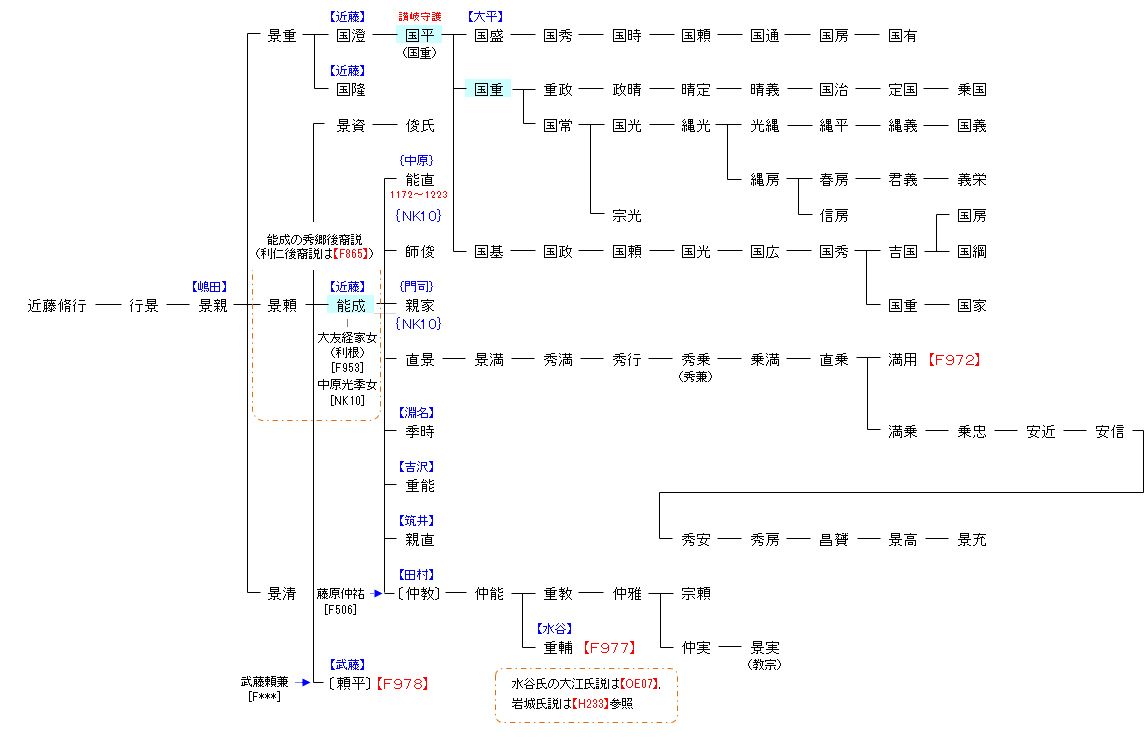

| F929:藤原千常 | 藤原魚名 ― 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 近藤脩行 | F971:近藤脩行 |

| リンク | F972・F977・F978・F865・OE07・H233 |

| 近藤国平 | 近藤国重 |

|---|---|

|

祖父の代より伊豆国に地盤を有していたとされ、治承・寿永の乱では源頼朝の旗揚げ当初よりその幕下に加わり転戦した。以後、御家人としてその名がみえ、平家が滅亡する直前の元暦2年(1185年)2月には頼朝の代官として中原久経と共に上洛し、混乱に乗じて非法狼藉を働く畿内近国の武士の平定にあたったほか、鎮西にも下向し同様の任務に就いた。 |

承久の乱後、山梨県巨摩郡万沢村(現・南部町)の浅間神社を再興して神主をつとめた。 |

| 近藤能成 | |

|

祖先は藤原北家秀郷流と同利仁流の2説があるが、後者の方が蓋然性が高いとされる。当時、能成は相模国愛甲郡古庄郷(古沢郷の郷司を務める在庁官人だった。 |