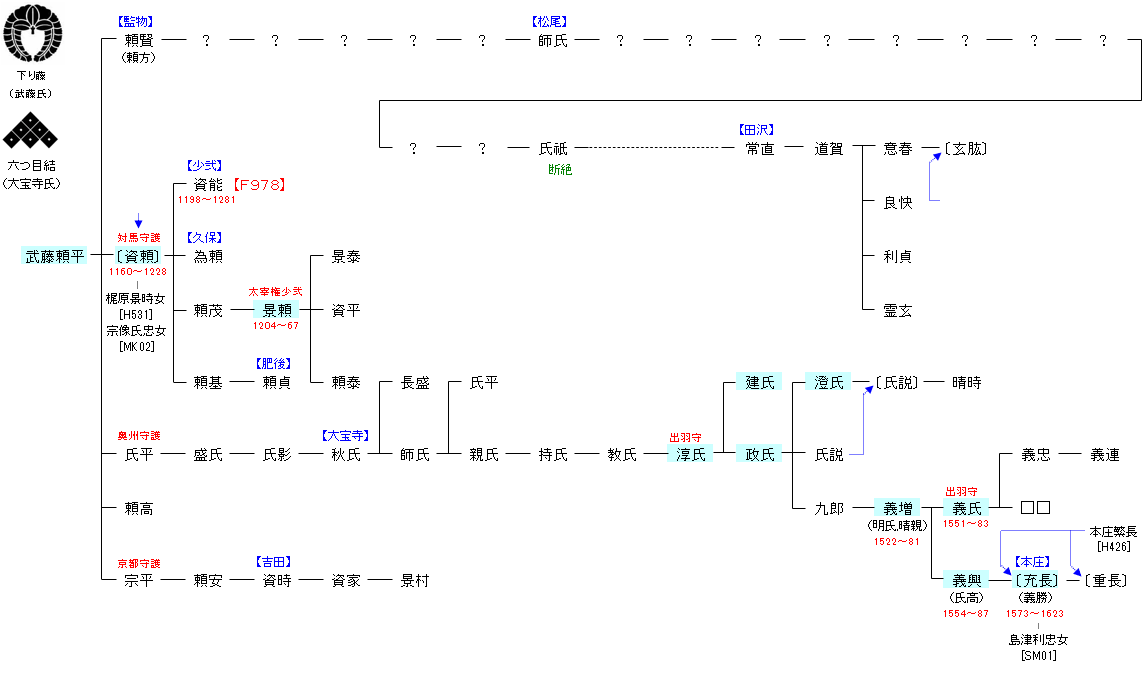

<藤原氏>北家 秀郷流

| F971:近藤脩行 | 藤原魚名 ― 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 近藤脩行 ― 武藤頼平 | F978:武藤頼平 |

| リンク | F979 |

| 武藤頼平 | 武藤資頼 |

|---|---|

|

父・武藤(嶋田)景頼と同じく武者所に出仕した。『武藤系図』によれば、頼平の姉妹が平知盛の室で平知章の母とある。平知盛の目代として武蔵国に在住したという。 |

資頼は、初め平知盛の部将であったが、一ノ谷の戦いの折、知人の梶原景時を頼って投降し、三浦義澄に預けられ、後に赦されて源頼朝の家人となる。頼朝の嫡男・頼家の元服の式典において有職故実の指導をし、ついで奥州合戦に出陣し功を立て、出羽国大泉庄の地頭に任ぜられる。この在任期間中、修験道の本拠・羽黒山領を侵し、羽黒山衆徒と抗争する。 |

| 武藤景頼 | 大宝寺淳氏 |

|

始め左衛門尉を称し、建長8年/康元元年(1256年)太宰権少弐に任ぜられる。同じ武藤一族の少弐資能の家系が九州大宰府を拠点に活動したのに対し、景頼の家系は幕臣として栄えた。 |

大宝寺氏第10代当主。大宝寺氏は出羽国田川郡・櫛引郡にまたがる大泉荘の地頭出身の家柄で、その在地権力は強靭であった。寛正元年(1460年)に将軍・足利義政が古河公方足利成氏討伐のための出兵要請を奥羽の諸勢力に送っているが、伊達・天童・最上の各氏と並び大宝寺淳氏にもその令が下っている。また、寛正3年(1462年)には幕府より出羽守に任官され、寛正5年(1464年)に上洛し足利義政に謁見した。尚、この上洛に土佐林氏の一族が同行していることから、この時期には既に大宝寺氏は土佐林氏を翼下に組み込んでいたと思われる。大宝寺氏が戦国大名となる礎を築いた後、家督を子の健氏に譲って没したという。 |

| 大宝寺建氏 | 大宝寺政氏 |

| 大宝寺氏第11代当主。父の築いた勢力基盤を元に 更なる勢力拡大を目指し、幕府に貢物を送って右京亮に任じられる。元服の際は斯波義健から偏諱を受けた。応仁の乱が応仁元年(1467年)に勃発すると建氏も兵を率いて上洛しようとするが、伊達氏や蘆名氏に阻まれて上洛できなかったという。ちなみに、このとき健氏は上杉姓を名乗っており、上杉氏との結びつきが強かったことをうかがわせる。死後、家督は子の政氏が継いだ。 |

大宝寺氏第12代当主。勢力拡大途上にあった政氏は被官化していた土佐林氏より羽黒山の別当職を譲り受け、羽黒山の宗教勢力を駆りながら徐々にその影響力を強めていくことに成功する。また、飽海郡代の砂越氏と徐々に対立を深め、砂越氏当主・砂越氏雄が幕府より信濃守に任官されると、それに対抗して従五位下・右京太夫を拝命するなど、政氏は大宝寺氏を戦国の奥羽でも名の通る勢力に築き上げた。 |

| 大宝寺澄氏 | 大宝寺義増 |

|

大宝寺氏第13代当主。澄氏の代になると出羽飽海郡代であった砂越氏との様相が険悪となり、永正9年(1513年)には砂越氏雄が大宝寺領である田川郡に攻め込み、双方で1000人以上の損害を出す大戦となり、敗北を喫している。しかし、翌年の永正10年(1513年)に再び砂越氏が攻めてくると、これを打ち破り、氏雄親子を討ち取るなどの戦功を上げた。 |

義増の周辺の系図には諸説あり、義増は大宝寺九郎の子で前当主の大宝寺晴時の従兄弟に当たる(祖父は大宝寺政氏)。ちなみに義増の別名として「晴親」が伝わっているが、これは晴時と同じく将軍・足利義晴から1字を与えられたものとみられる。義増の「義」の字も時期的にみて義晴またはその子・義輝から賜ったものであろう。 |

| 大宝寺義氏 | 大宝寺義興 |

|

永禄11年(1568年)、本庄繁長が甲斐国の武田信玄の誘いによって上杉氏に叛いた際、父・義増も盟友として本庄氏に加担する。しかし、上杉氏に軍を差し向けられ降伏・臣従し、和睦の条件として義氏は春日山城に人質として送られた。永禄12年(1569年)、父の隠居により藤島城主・土佐林禅棟の後見を受け、尾浦に帰参し家督を相続する。 |

初めは櫛引郡の丸岡城を居城としていた。 天正7年(1579年)、兄であり大宝寺氏当主である義氏が織田信長と誼を通じ屋形号の称号を得ると、義興は義氏より羽黒山別当の座を譲り受ける。その後は僧として、また兄の補佐として羽黒山と大宝寺家双方を盛りたてていたが、天正11年(1583年)、義氏が家臣の東禅寺義長の謀反により自害したため、尾浦に入りその跡を継いだ。 義興には男児が居なかったため、また越後との関係を重視するために本庄繁長の2男・千勝丸(後の義勝)を養子に迎え、本庄繁長の支援を受ける。最上氏への被官の道よりも自家の独立・存続を願い、万が一の時は本庄氏,上杉氏を頼みとした、積極、且つ苦渋なる外交選択であった。 天正13年(1585年)、義興が最上方の清水城を攻めると、荘内の最上方の国人が一斉に蜂起する。これを好機と捉えた最上義光は軍を率いて六十里越街道を踏破し荘内に侵攻してきた。 頼みとする本庄繁長は新発田攻めで動けず、伊達政宗を頼り和議を結ぶがすぐに破れ、東禅寺義長とその弟・東禅寺勝正が決起する。義興は東禅寺城を囲み追いつめたが、最上義光の援軍が到着し、形勢は一気に逆転する 。一年の籠城による奮戦の末、居城の尾浦城は陥落し、義興は自害する(一説には助命されて山形へ連行されたとも)。 しかし、養子の義勝は辛くも実父・本庄繁長の下に逃げ帰り、大宝寺氏としての命脈、願いはかろうじて繋がれた。 |

| 本庄充長 | |

|

義勝は上杉氏の重臣・本庄繁長の次男である。上杉景勝は肥沃な庄内平野の利権を得るために大宝寺義氏と手を結んで最上義光と敵対していたが、その義氏は天正11年(1583年)に家臣によって殺され、跡を継いだ上杉派の大宝寺義興も義光に殺されたため、庄内地方は最上氏に牛耳られそうになっていた。景勝はこれに対抗するため、義勝を義興の養子として送り込み、その跡を継がせたのである。そして天正16年(1588年)、義勝は実父の繁長と共に十五里ヶ原の戦いで最上軍を破り、庄内地方を取り戻している。 |