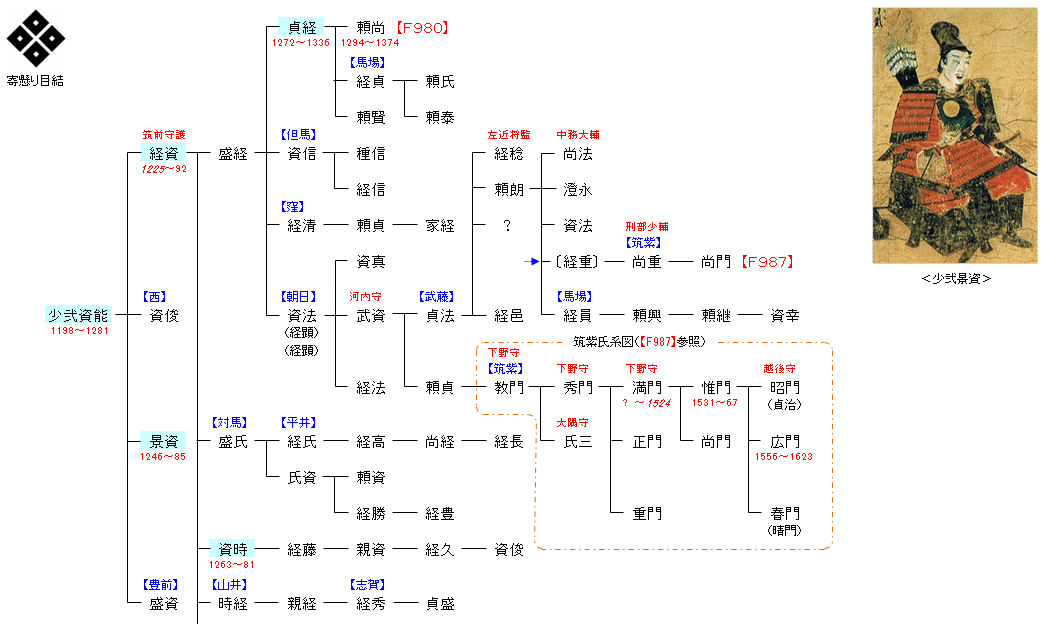

<藤原氏>北家 秀郷流

| F978:武藤頼平 | 藤原魚名 ― 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 近藤脩行 ― 武藤頼平 ― 少弐資能 | F979:少弐資能 |

| リンク | F980・F987 |

| 少弐資能 | 少弐経資 |

|---|---|

|

当時、武藤氏は大宰府の責任者として大宰少弐の地位にあったため、資能の代から少弐姓を名乗るようになったという。 |

父の存命中から共に北九州の統治に当たり、元寇に際しては異国警固体制を整え、元の使者への対応や九州御家人たちの指揮、石築地の築造工事の統括、蒙古合戦の勲功配分とその調査などを行った。 |

| 少弐景資 | 少弐貞経 |

|

元寇に際し、大将軍として九州御家人達の指揮にあたり、父の資能や兄の経資と共に蒙古軍と戦った。『八幡愚童訓』によると、文永11年(1274年)の文永の役で、景資は10月20日での博多湾沿岸での戦闘において「日の大将軍」であったと言い、景資ないし彼の郎党が蒙古軍の副司令官のひとり(征東左副都元帥)であった劉復亨と思しい人物(流将公)を矢で射止める大功を挙げたと言われている。弘安4年(1281年)の弘安の役にも参陣して奮戦した。 |

鎌倉幕府の執権・北条貞時より偏諱を受けて貞経と名乗る。元弘3年/正慶2年(1333年)3月13日、菊池武時が挙兵した際、同調を求められるが、貞経は拒否し鎮西探題・北条英時や大友貞宗らと共に武時を敗死させた。5月、六波羅探題が足利高氏に攻略されたことを知り、反幕府勢力優勢を見るや高氏に呼応して、貞宗や島津貞久と共に幕府から離反し探題を攻撃、英時を自刃させる。その功績を賞されて建武の新政下では筑前・豊前・筑後の守護に任じられた。 |

| 少弐資時 | |

|

文永11年(1274年)の文永の役で、叔父の少弐景資に従って12歳で初陣した。弘安4年(1281年)の弘安の役では、祖父の少弐資能や父の少弐経資らとともに日本軍を率いて壱岐島を占領する東路軍に対する攻撃で戦死する。享年19。祖父の少弐資能や父の少弐経資もこの戦闘で負傷した。この壱岐島の戦いで敗退した東路軍は壱岐を放棄して、平戸島に移動した。後に叔父の少弐景資は、鷹島で蒙古軍を殲滅した。 |