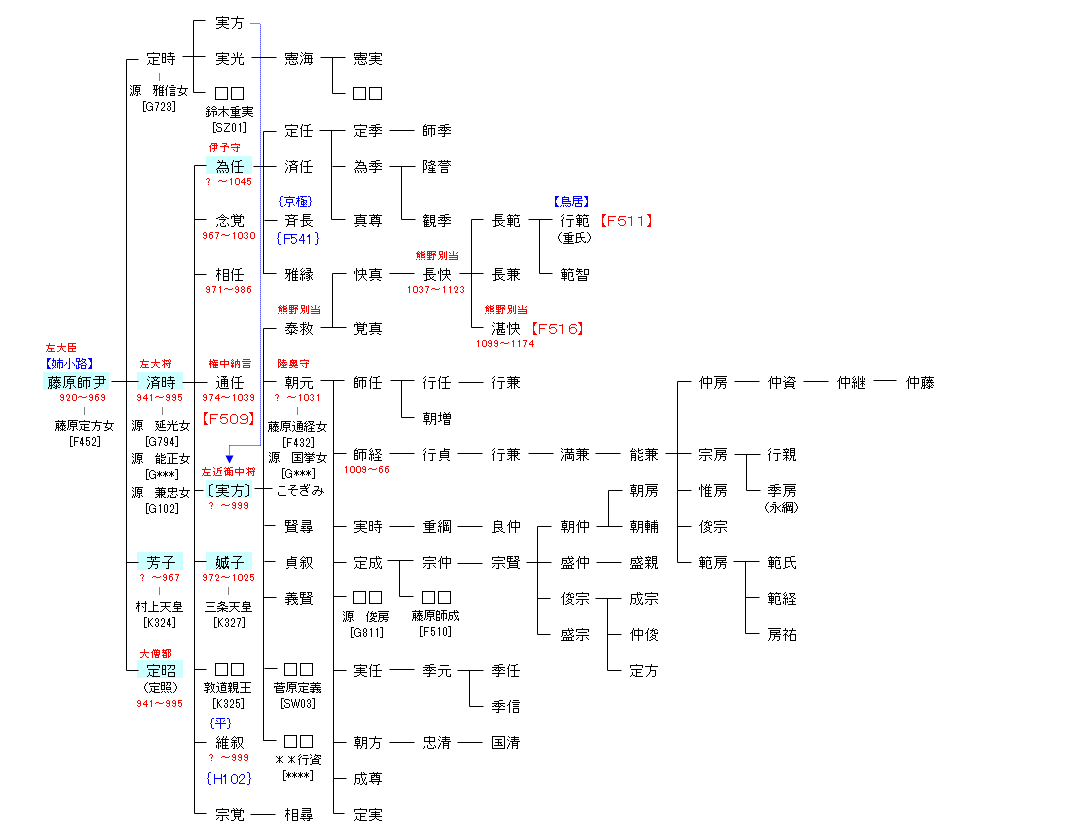

<藤原氏>北家 小一条流

| F501:藤原忠平 | 藤原房前 ― 藤原冬嗣 ― 藤原良房 ― 藤原忠平 ― 藤原師尹 | F508:藤原師尹 |

| リンク | F509・F511・F516・{F637}{H102} |

| 藤原師尹 | 藤原済時 |

|---|---|

|

天慶9年(946年)、参議となり同年備前守に補任。天暦2年(948年)権中納言、天暦5年(951年)中納言。娘の芳子を村上天皇に入内させる。 |

父・師尹が没した翌年の天禄元年(970年)に参議に任官、以後順調に立身し政務に当たった。酒を通じて関白・藤原道隆に近く、一条朝初期において藤原朝光らとともによく道隆を補佐した。『大鏡』においては、箏の達人と評されながらもあまりに芸を出し惜しみ世間から批判されたこと、自分への進物を庭に並べて来客に見せびらかしたこと、痴者と言われた甥の永平親王に饗宴の接待をさせ大恥をかいたこと、などといった逸話が語られ、全体的に虚栄心が強く気難しい人物であったと評されている。 |

| 藤原芳子 | 藤原定昭 |

|

村上天皇の女御。藤原師尹と藤原定方9女との間の娘。小一条女御,大将御息所とも呼ばれる。子は昌平親王と永平親王の二人。 |

平安時代中期の真言宗の僧。嵯峨僧都,一乗院僧都も称される。 |

| 藤原為任 | 藤原実方 |

|

昇進面では、嫡男とされた弟の藤原通任の後塵を拝していたが、長徳2年(995年)五位蔵人に任ぜられると、長徳5年(999年)には従四位下と一条天皇の身近に仕えて順調に昇進し、従四位下・右馬頭に留まっていた通任に肩を並べる。その後、民部大輔に遷るが、寛弘2年(1005年)3月頃より自己の昇進の遅滞に不満を抱いて朝廷への出仕を停止し、翌寛弘3年(1006年)6月には、1年以上の不参を理由に殿上から除籍されている。 |

父・定時が早逝したため、叔父の大納言・済時の養子となる。花山・一条両天皇に仕え、従四位上・左中将に至った。しかし、長徳元年(995年)に一条天皇の面前で藤原行成と歌について口論になり、怒った実方が行成の冠を奪って投げ捨てるという事件が発生する。行成は取り乱さず、主殿司に冠を拾わせことを荒立てなかった。これが原因で天皇の怒りを買い、「歌枕を見てまいれ」と命じられ、実方は陸奥守に左遷され現地に下向。一方の行成は蔵人頭に抜擢された。『今昔物語集』にある、鎮守府将軍・平維茂と藤原諸任との合戦は、実方が陸奥守在任中のこととされる。 |

| 藤原娍子 | |

|

当初、花山天皇から入内を請われるが、父の済時が固辞、三条天皇の皇太子時代に東宮妃として入内、宣耀殿女御と称した。美貌であったといい天皇の寵愛も篤く、敦明親王(小一条院)を始め、敦儀親王,敦平親王,師明親王(性信入道親王),当子内親王(伊勢斎宮),禔子内親王(藤原教通室)ら4男2女をもうけた。 |