|

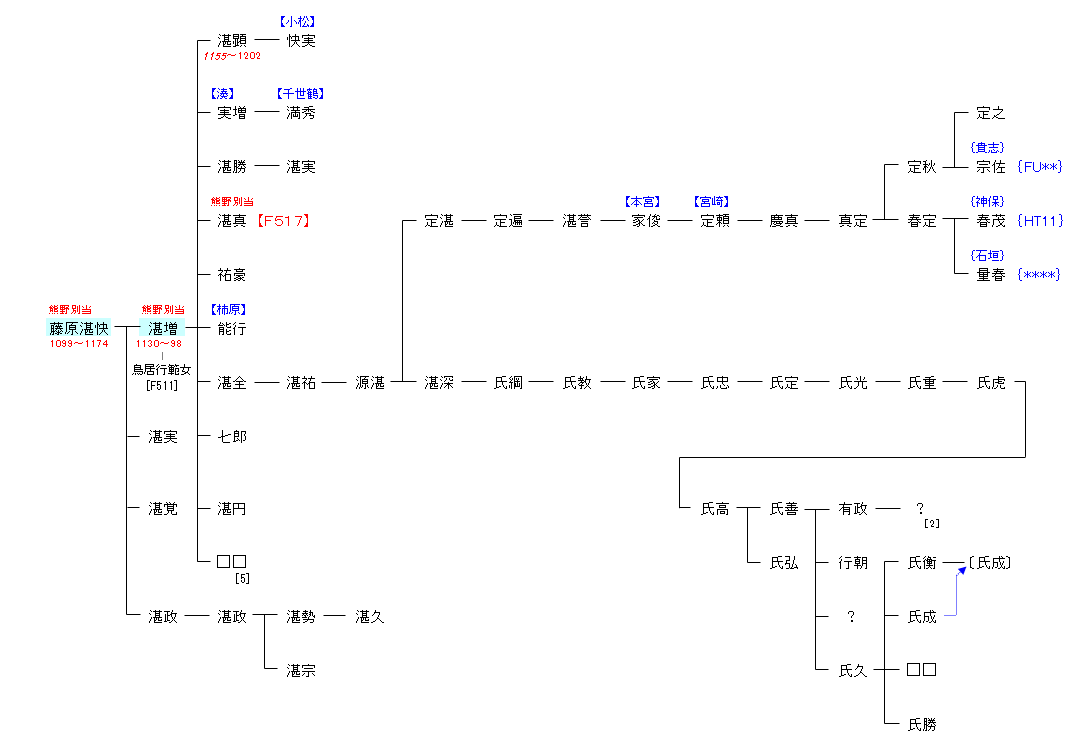

『紀伊続風土記』によると、保安年間(1120年間前半)に田辺地方に進出し、そこに別宮として新熊野十二所権現神社(現・闘雞神社)を設け、熊野別当家の庶家として田辺家を創設した。田辺地方は古くは「牟婁津」と呼ばれて、港町として繁栄した紀南地方の交通上の拠点であり、牟婁郡の政治的・経済的拠点でもあった。

保延4年(1138年)、湛快は法橋に叙せられ、本宮在庁,修理別当,権別当職などをへて、久安2年(1146年)、18代熊野別当に任じられた。以後26年間の別当在職中に鳥羽・後白河両上皇の熊野御幸を20回先導している。なお、湛快は久安5年(1149年)に法眼になり、法印をへて法印権大僧都に到り、熊野社を石清水八幡宮と同等の地位まで昇格させた。

鎌倉時代初期に成立したとされる元天台座主・慈円の史論書である『愚管抄』によると、平治元年(1159年)に平治の乱が起こった際、ちょうどタノベノ宿に滞在していた熊野参詣中の平清盛らに対し鎧7領と弓矢を提供して支援し、紀北を代表する武士団・湯浅党の棟梁である湯浅宗重とともに清盛らに急いで帰京することを勧めてその勝利に貢献したことにより、その後の平氏との関係をさらに深めた(『平治物語』には息子・湛増を別当として登場させているが事実誤認)。

湛快別当在任中の応保2年(1162年)に、熊野山本宮領の甲斐国八代庄で庄園乱入・年貢奪取などの事件に端を発し、熊野所司らが国守・藤原忠重,目代・在庁官人らを朝廷に訴える事件が起こり、最後に「伊勢大神宮・熊野権現同体説」が提示される事態にまで発展した。この結果、熊野参詣熱が増々高まっていったという。

承安2年(1172年)、湛快は別当職を甥で権別当の行範(新宮別当家当主)に譲って隠居し、承安4年(1174年)に死去した。享年76。なお、歌人の西行とも親しかったという。

|

伝承では武蔵坊弁慶の父としても描かれている。

平治元年(1159年)の平治の乱では、父・湛快が平清盛方につき、平氏から多大の恩顧を受けつつ、平氏政権のもと、熊野別当家内部における田辺別当家の政治的立場をより強固なものにし、その勢力範囲を牟婁郡西部から日高郡へと拡大していった。湛増もまた平氏から多大の恩顧を受けつつ、若い頃から京都と熊野を盛んに行き来し、承安2年(1172年)頃には京都の祇陀林寺周辺に屋敷を構え、日頃から隅田俊村などの武士を従者として養いつつ、当時の政治情勢に関する色々な情報を集め、以前から交流のあった多くの貴族や平氏たちと頻繁に交わっていた。

承安4年(1174年)、新宮別当家出身の範智が20代別当に補任されるとともに、湛増が権別当に就任し、範智を補佐。

治承4年(1180年)5月、湛増は、新宮生まれの源行家の動きに気づき、平氏方に味方して配下の田辺勢・本宮勢を率い、新宮で行家の甥に当たる範誉,行快,範命らが率いる源氏方の新宮勢や那智勢と戦ったが敗退した。この後、すぐさま源行家の動向を平家に報告して以仁王の挙兵を知らせた。しかし、同年10月、源頼朝の挙兵を知り、それ以後、新宮・那智と宥和を図るとともに、熊野三山支配領域からの新宮別当家出身の行命や自分の弟・湛覚の追放を策し、源氏方に味方した。

治承5年(1181年)1月、源氏方が南海(紀伊半島沖合)を周り、京都に入ろうとしたため、平家方の伊豆江四郎が志摩国を警護。これを熊野山衆徒が撃破し、伊豆江四郎を伊勢方面に敗走させたが、大将を傷つけられたため退却した。

元暦元年(1184年)10月、湛増は21代熊野別当に補任された。源氏・平氏双方より助力を請われた湛増は、源氏につくべきか、平氏につくべきかの最終決断を揺れ動く熊野の人々に促すため、一説には、新熊野十二所神社(現・闘雞神社)で紅白の闘鶏をおこない神慮を占ったとされる。

元暦2年(1185年)、源義経の「引汲」によって平氏追討使に任命された熊野別当湛増は、200余艘(300艘ともいう)の軍船に乗った熊野水軍勢2000人(3000人ともいう)を率いて平氏と戦い、当初から源氏方として壇ノ浦の戦いに参加し、河野水軍・三浦水軍らとともに、平氏方の阿波水軍や松浦水軍などと戦い、源氏の勝利に貢献した。これらの功績により、文治2年(1186年)、熊野別当知行の上総国畔蒜庄地頭職を源頼朝から改めて認められた。

また、文治3年(1187年)、湛増は法印に叙せられ、改めて熊野別当に補任された。建久6年(1195年)、上京していた鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝と対面し、頼朝の嫡男・源頼家に甲を献じ、積年の罪を赦された。

建久9年(1198年)に死去。享年69。『古事談』によると、死後、墓堂がつくられ、家人の桂林房上座覚朝が墓守をつとめたという。

|