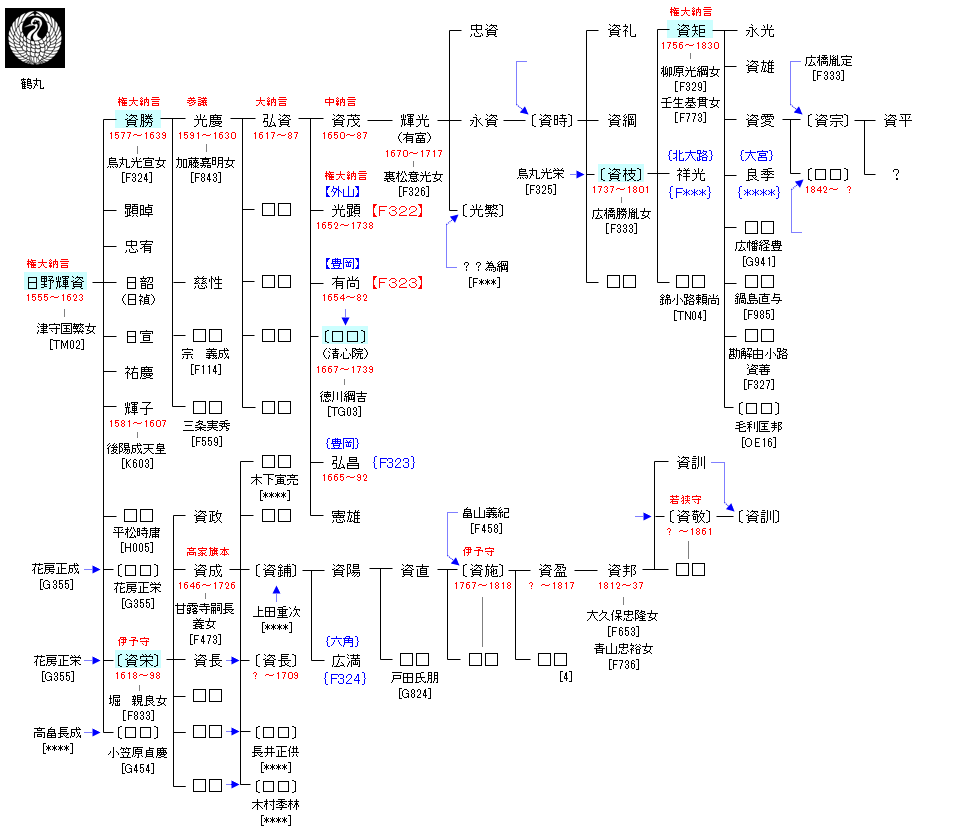

<藤原氏>北家 真夏流

| F320:日野重光 | 藤原真夏 ― 日野資業 ― 日野実綱 ― 日野有信 ― 日野資長 ― 日野資宣 ― 日野資名 ― 日野重光 ― 日野輝資 | F321:日野輝資 |

| リンク | F322・F323・{F324} |

| 日野輝資 | 日野資勝 |

|---|---|

|

別名は兼保,兼潔。天文24年(1555年)、日野家では晴光が薨去したものの嗣子・晴資は早世してしまっており、跡を継ぐべき子がいなかった。そのため、飛鳥井雅綱の子・資堯を擁する三好長慶と広橋国光の子・兼保を擁する将軍・足利義輝との間で争いが生じた。日野流の柳原資定,広橋兼秀の賛同を得た義輝の意見が通り、永禄2年(1559年)4月23日に正親町天皇の承認によって広橋兼保の日野家相続が決定され、直ちに侍従に任ぜられて日野家当主(嫡子)の慣例どおり将軍家の一字を与えられて日野輝資と改名した。 |

慶長4(1599)年参議、16年権中納言、19年権大納言となる。後水尾天皇譲位に際して、幕府の譴責を受け辞任した中院通村にかわり、父・輝資が武家昵近衆として徳川家康の知遇を受けたことから、寛永7(1630)年武家伝奏となり朝幕間の斡旋に努める。16年まで在職。その日記『資勝卿記』は、10年にわたる武家伝奏在任期の記録も残され,江戸前期の朝幕関係を知る貴重な資料となる。資勝は、また後水尾院の立花会の重要メンバーであり、当時ブームとなった椿栽培においても珍種「日野椿」の栽培で知られる。 |

| 清心院 | 日野資枝 |

|

公家の豊岡家の祖である豊岡有尚の娘として生まれ、祖父の権大納言・日野弘資の養女となる。はじめは綱吉の御台所・鷹司信子付の女房だったが、江戸城本丸大奥の実力者・右衛門佐局によって綱吉の側室となったという。 |

後桜町天皇に子の資矩とともに和歌をもって仕えた。優れた歌人であり、同族の藤原貞幹や番頭・土肥経平や塙保己一らに和歌を伝授した。『和歌秘説』を著している。また、画才にも優れており、第一の文化人として著名である。『日野資枝百首』なる日野資枝の詠んだ和歌100選の本がある。本居宣長に金銭援助もしたことがある。 |

| 日野資矩 | 日野資定 |

| 父・資枝と同じく和歌に優れ、『先考御詠』を編した。金沢千秋が著した『川めぐり日記』の批評を行った。また、歌道をして天皇家はじめ皇族に重用され宮中で催される歌会に参加する。とくに後桜町天皇に和歌の指導を受け、光格天皇とも深い親交があった。この時代を代表する堂上歌人である。 | 江戸時代の高家旗本。旗本・花房正栄(花房正成の次男)の次男で、母方の祖父・日野輝資の養子となる。元和9年(1623年)養父の死去により日野家が徳川家から与えられた近江蒲生郡の領地を本家から分知され、江戸幕府旗本として別流・日野家を興す。将軍・徳川家光の治世に表高家衆に加えられる。天和3年(1683年)2月13日、高家職に就き、3月1日従四位下伊予守に叙任する。貞享2年(1685年)4月5日常陸新治郡内で500石を加えられて、合計1,530石となる。貞享3年(1686年)12月28日侍従に任官する。元禄4年(1691年)12月4日高家を辞職し、寄合に列する。元禄10年(1697年)7月6日隠居し、次男の資成に家督を譲る。勇心と号する。元禄11年(1698年)8月6日死去、81歳。 |