五箇篠山城跡

ごかささやまじょうあと(Gokasasayama Castle Ruins)

【C-ME163】探訪日:2025/1.24

![]() 三重県多気郡多気町朝柄2966

三重県多気郡多気町朝柄2966

【MAP】

〔駐車場所〕城跡下に広い駐車場がある。

![]()

築城年は定かではないが、鎌倉時代中頃に野呂氏隆によって築かれ、野呂氏の居城であったと伝えられている。1343(康永2/興国4)年には、当時の北朝方の伊勢守護・仁木義長により攻撃を受けている。その後の史料がなく合戦の結果は不明であるが、前年の田丸城,坂内城の陥落と同様、五箇篠山城も程なく落城したものと考えられる。なお、当時は「五ヶ城」と呼ばれていた。

その後の動向ははっきりしない。一時、北畠氏の被官であった五箇景雅などの名が見えるが、五箇氏も1473(文明5)年頃、北畠氏に背いたとして誅伐され、再び、野呂氏の居城となったのか。1569(永禄12)年に野呂氏が大河内城の戦いで戦死すると、安保氏が城主となったとも。

ただ再び、注目されたのは、兄の北畠具教を1576(天正4)年に三瀬館で織田信雄に殺害された弟・北畠具親が、五箇篠山城に籠って北畠氏の再興を計ったときである。『勢州軍記』などによれば、1582(天正10)年の本能寺の変後の冬に、備後国に逃れていた北畠具親が伊勢国に入り、旧臣を募って五箇篠山城に籠城した。しかし、信雄軍による攻撃が翌正月1日に始まると、2日間ほどの戦闘で落城したとされ、具親は伊賀国へと落ちたという。

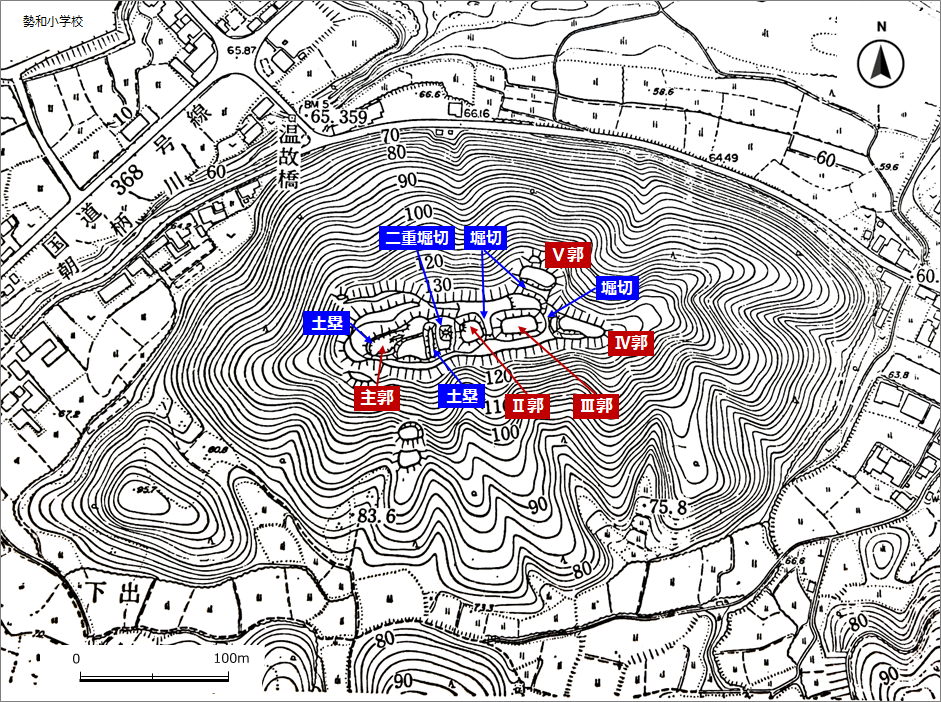

五箇篠山城は櫛田川の南岸に聳える標高140m,比高70mの独立峰の山頂に築かれている。曲輪を東西に並べた連郭式山城で、各曲輪は堀切で区画され、西端の主郭には西側にコの字状に低土塁、東に高土塁がある。主郭とⅡ郭の間の堀切は二重になっている(この遺構はひよどり城跡にもみられる)。

|

【史跡規模】

|

【指 定】多気町指定史跡(1997年12月22日指定) 【国 宝】 【国重文】 |

| 関連時代 | 鎌倉時代 | 南北朝時代 | 室町時代 | 戦国時代 |

|---|---|---|---|---|

| 関連年号 | 1343年 | 1473年 | 1569年・1583年 |

| 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 野呂氏隆 | G032 | 仁木義長 | G373 | 五箇景雅 | G032 |

| 安保氏 | **** | 北畠具親 | G830 | 織田信雄 | OD05 |

![]()

![]()

五箇篠山城縄張り図(『日本城郭大系 第10巻』に加筆)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)