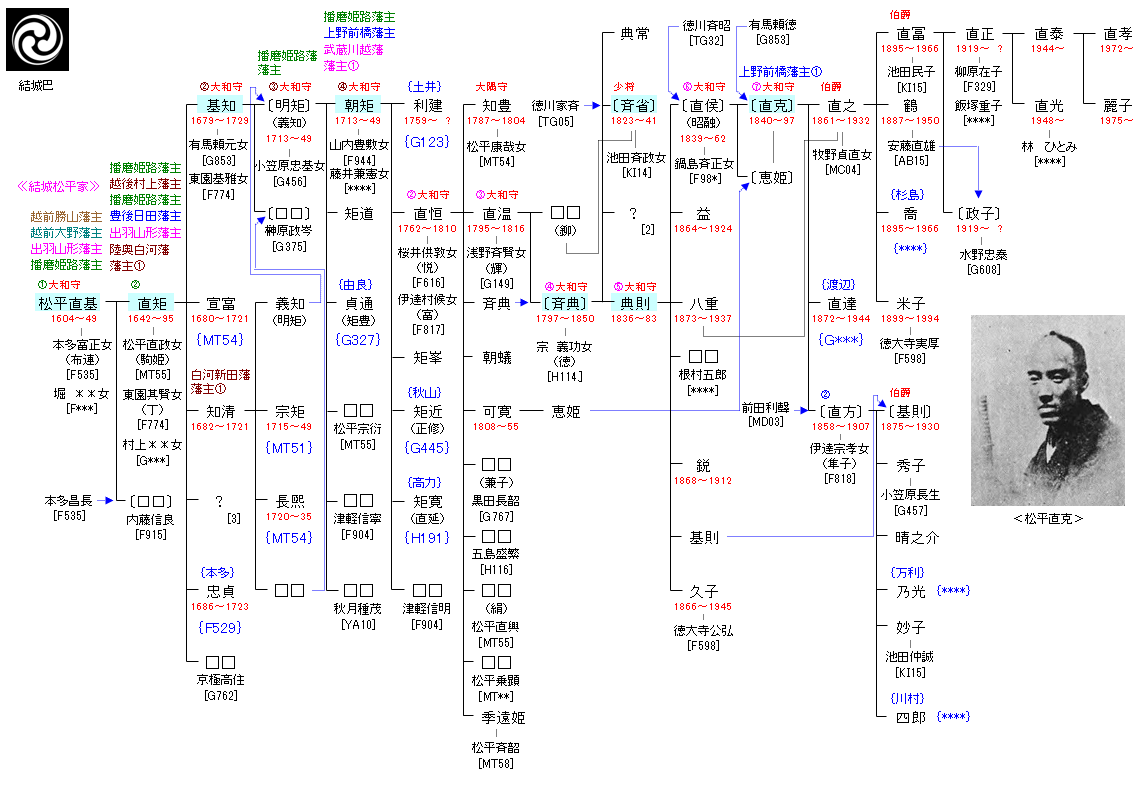

水戸徳川家→越前松平家→結城松平家

| MT51:結城秀康 | 徳川家康 ― 結城秀康 ― 松平直基 | MT57:松平直基 | ● |

| リンク | {MT54}{F529}{MT51}{G327}{G123}{G445}{H191} |

| 松平直基 | 松平直矩 |

|---|---|

|

結城松平家の祖。慶長9年(1604年)3月25日、結城秀康の5男として北庄城で誕生。誕生時より越前国片粕で養祖父・結城晴朝に養育される。この頃、結城五郎八といった。 |

官位は従四位下侍従大和守。直基系越前松平家2代。 |

| 松平基知 | 松平朝矩 |

|

初代藩主・松平直矩の次男として誕生。元禄8年(1695年)、直矩が死去し、家督を相続する。 |

元文3年(1738年)3月16日、陸奥白河藩主・松平明矩の長男として生まれる。寛保元年(1741年)、父明矩が姫路藩へ転封となる。寛延元年(1748年)11月27日、11歳のとき父が急死。翌月27日に姫路藩15万石を継いだが、同月、姫路藩では大規模な農民一揆が発生していた。この年干魃と台風により姫路藩内は被害を受けており、藩は年貢の納期の延期等を認めたものの、農民が年貢の減免を求め強訴しようとしたのが発端である。 |

| 松平斉典 | 松平斉省 |

|

2代藩主・松平直恒の4男として誕生。兄で先代藩主の直温が22歳で死去したため家督を継ぎ、11代将軍・徳川家斉から偏諱を受けて矩典から斉典と改名した。結城松平家は度重なる転封により借財が23万6千余両(1両=8万円換算とすると約189億円)も累積しており、その利息と返済のための新規借入が年々4万両(約32億円)に上るという状況になっていた。名君として称えられる斉典の藩政は、この借財との闘いの連続であった。 |

11代将軍・徳川家斉の25男として誕生。12代将軍・徳川家慶の異母弟。 |

| 松平典則 | 松平直克 |

|

天保7年(1836年)1月23日、4代藩主・松平斉典の4男として江戸にて誕生。長兄・典常が早世したのに伴って、弘化3年(1846年)11月27日に世子となり、嘉永2年(1849年)12月に名を典術から典則と改名した。嘉永3年(1850年)、父の死去により家督を継ぐ。幕命により、外国船の到来に備えて相模湾の警備を務め、嘉永6年(1853年)のペリー来航の際も警護を務めている。 |

天保11年(1840年)2月26日、筑後国久留米藩9代藩主・有馬頼徳の13男として(数え方により、5男とも記される)江戸にて誕生。富之丞(のちの松平直克)は幼少より俊敏利発で、また末弟であったことからも、10代藩主の長兄・頼永に鍾愛されたという。 |