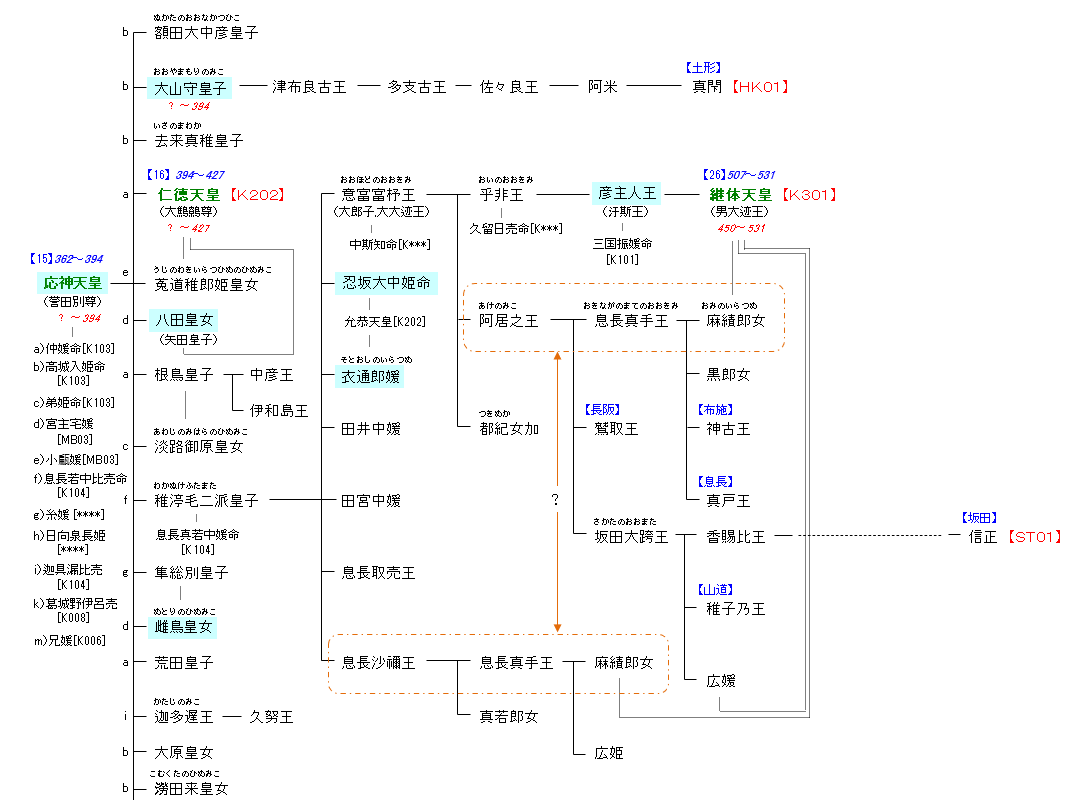

<応神朝>

| K104:日本武尊 | 日本武尊 ―(仲哀天皇)― 応神天皇 | K201:応神天皇 |

| リンク | K202・K301・HK01・ST01 |

| 応神天皇 | 大山守皇子 |

|---|---|

|

神功皇后の三韓征伐の帰途に筑紫の宇瀰または筑紫の蚊田で生まれたとされる。応神天皇元年に71歳で即位、同41年に111歳で崩御。『古事記』に130歳。 |

応神天皇40年1月、菟道稚郎子の立太子の際、山川林野の管掌を任されたが、兄である自らが皇太子になれなかったことを恨んでいた。応神天皇の崩御後、密かに皇位を奪おうと謀り、皇太子を殺害するために数百の兵を挙げた。しかし、この謀は前もって大鷦鷯尊(後の仁徳天皇)と皇太子の察知するところとなり、菟道川の渡河中に渡し守に扮する皇太子の計略によって船を転覆させられ、救援を請うも空しく水死した。遺骸は考羅済で見つかり、那羅山に葬られたという(那羅山墓)。 |

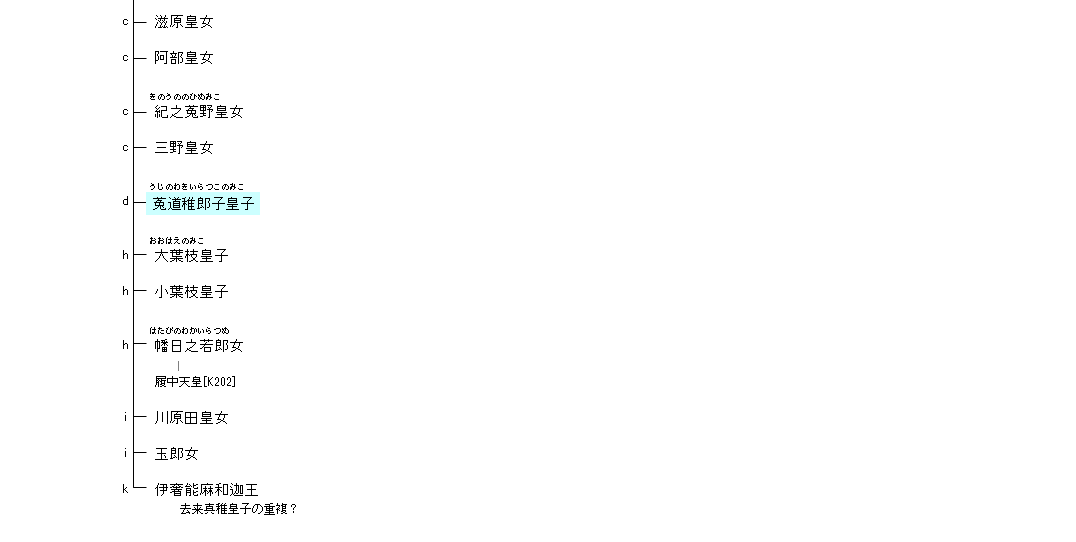

| 八田皇女 | 雌鳥皇女 |

|

『日本書紀』によれば、応神天皇の崩御後、大鷦鷯尊(仁徳天皇)と菟道稚郎子は皇位を譲り合っていたが、空位のまま3年が経ち、菟道稚郎子は自らの命を断った。その際、大鷦鷯尊に妹の八田皇女を後宮に納れるよう遺言した。 |

『日本書紀』巻第十一によると、仁徳天皇は継室・八田皇女の妹で、異母妹である雌鳥皇女を妃にしようとして、媒酌人として2人にとって異母兄弟に当たる隼別皇子を遣わした。しかし、隼別皇子は、密かに彼女を妻にして命令に背いた。『古事記』では、仁徳天皇の皇后の嫉妬を恐れた皇女が、自らすすんで隼別皇子の妻になったとする。 |

| 菟道稚郎子皇子 | 彦主人王 |

|

菟道稚郎子は、名前の「菟道」が山城国の宇治の古代表記とされるように、宇治地域と関連が深い人物である。郎子は宇治に菟道宮を営んだといい、郎子の墓も宇治に伝えられている。 |

『日本書紀』継体天皇即位前条によると、彦主人王は近江国高島郡の「三尾之別業」(現在の滋賀県高島市の安曇川以南域)におり、越前三国の坂中井(現在の福井県坂井市の旧三国町域)の振媛を娶った。 |

| 忍坂大中姫命 | 衣通郎媛 |

|

『日本書紀』允恭紀に、允恭天皇2年春2月14日(413年3月31日)立后され、名代部として刑部が設定されたとある。このとき設定された名代部の一つが火葦北国(熊本県八代・葦北地方)であるとする説がある。当地から阿蘇ピンク石という石材が産出しており、河内平野の古墳の石棺にこの石材が用いられていることから、何らかの関係があるとする見方もある。 |

たいへん美しい女性であり、その美しさが衣を通して輝くことからこの名の由来となっている。本朝三美人の一人とも称される。 |