<崇神朝>

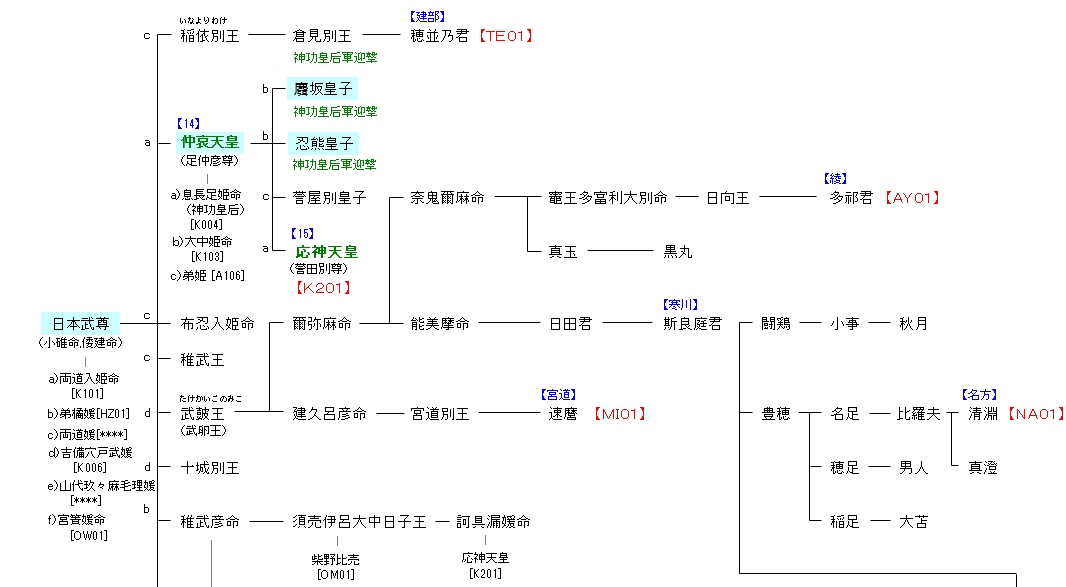

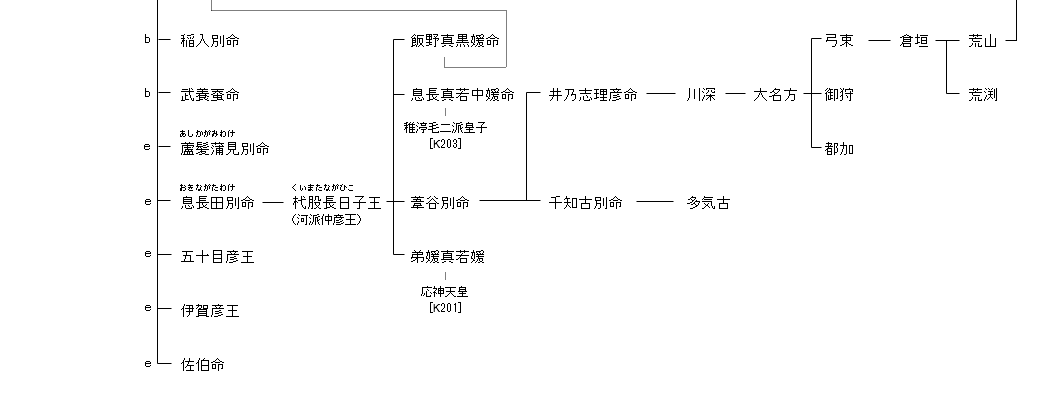

| K103:景行天皇 | 崇神天皇 ― 景行天皇 ― 日本武尊 | K104:日本武尊 |

| リンク | K201・TE01・AY01・MI01・NA01 |

| 日本武尊(倭建命) | 仲哀天皇 |

|---|---|

|

第12代景行天皇の皇子で、第14代仲哀天皇の父にあたる。熊襲征討,東国征討を行ったとされる日本古代史上の伝説的英雄である。 詳しくは、Wikipedia(ヤマトタケル)及び崇神王朝時代サイトを参照 |

『日本書紀』によれば、叔父の成務天皇に嗣子が無く、成務天皇48年3月1日に31歳で立太子。13年の皇太子期間を経て、仲哀天皇元年1月即位。白鳥となって天に昇った父・日本武尊(景行天皇43年死去)をしのんで、諸国に白鳥を献じることを命じたが、異母弟の蘆髪蒲見別王が越国の献じた白鳥を奪ったため誅殺したとある。仲哀天皇2年1月11日、仲哀天皇は氣長足姫尊(成務天皇40年誕生)を皇后(神功皇后)とする。 |

| 麛坂皇子 | 忍熊皇子 |

|

『日本書紀』『古事記』によれば、新羅征討中に仲哀天皇が崩御し、神功皇后は誉田別尊(後の応神天皇)を産んだ。それを聞いた麛坂皇子と忍熊皇子は、次の皇位が幼い皇子に決まることを恐れ、共謀して筑紫から凱旋する皇后軍を迎撃しようとした。 |

『日本書紀』によれば、新羅征討(三韓征伐)中に仲哀天皇が崩御し、神功皇后は筑紫で誉田別尊を出産する。それを聞いた麛坂皇子と忍熊皇子は、次の皇位が幼い皇子に決まることを恐れ、共謀して筑紫から凱旋する皇后軍を迎撃しようとした。 |