<崇神朝>

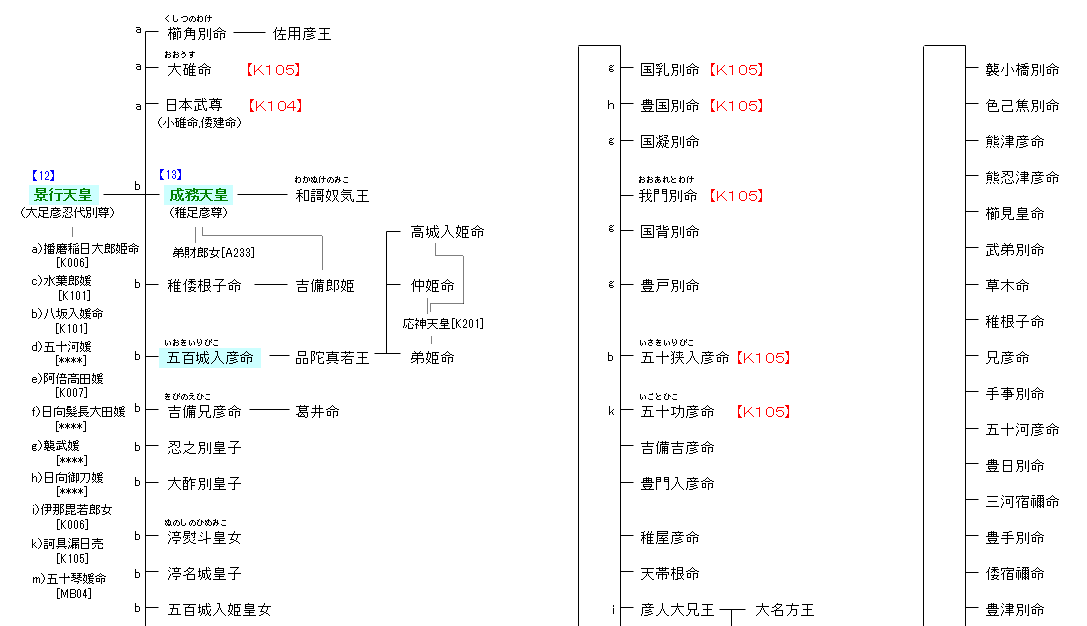

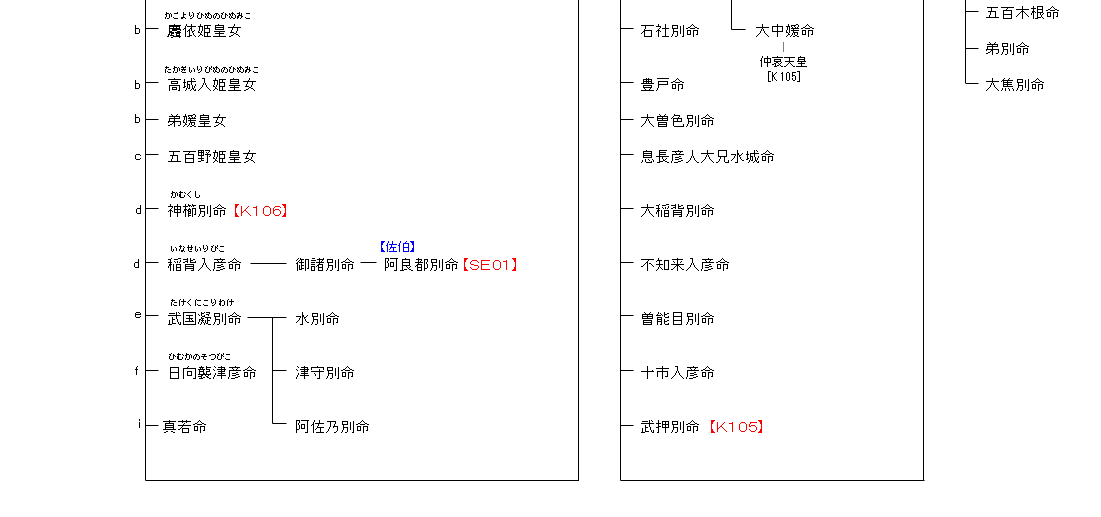

| K101:崇神天皇 | 崇神天皇 ― 景行天皇 | K103:景行天皇 |

| リンク | K104・K105・K106・SE01 |

| 景行天皇 | 成務天皇 |

|---|---|

|

「タラシヒコ」という称号は12代景行,13代成務,14代仲哀の3天皇が持ち、時代が下って7世紀前半に在位したことが確実な34代舒明,35代皇極(37代斉明)の両天皇も同じ称号をもつことから、タラシヒコの称号は7世紀前半のものであるとして、12,13,14代の称号は後世の造作と考える説があり、景行天皇の実在性には疑問が出されている。『記・紀』の記事は多くが日本武尊の物語で占められ、残るのは帝紀部分のみになり史実性には疑いが持たれるものの、実在を仮定すれば、その年代は4世紀前期から中期の大王と考えられている。纒向遺跡付近に都したと伝えられる最後の天皇である。 |

景行天皇同様、成務天皇の実在性には疑問が出されている。 |

| 五百城入彦命 | |

| 父・景行天皇は、それらの皇子たちをそれぞれの国や郡に封じたが、彼と成務,日本武尊の3人だけは封じなかったと、『日本書紀』に書かれている。そのうち日本武尊は熊襲征討に行かせたことから、彼は万一成務天皇に何かあった場合の予備だったと考えられる。 |