<応神朝>

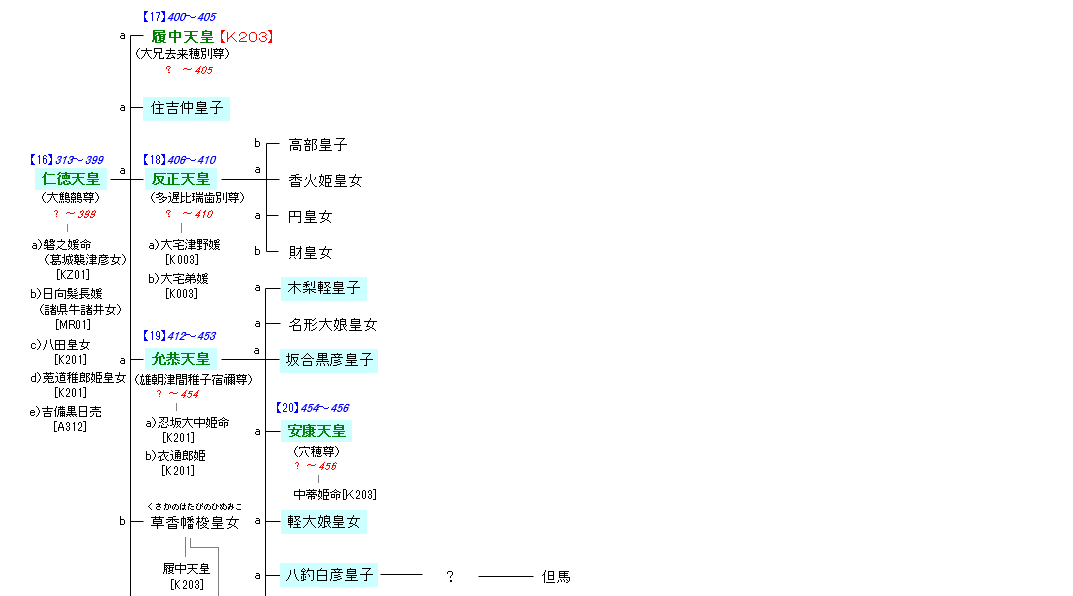

| K201:応神天皇 | 応神天皇 ― 仁徳天皇 | K202:仁徳天皇 |

| リンク | K203・NI01 |

| 仁徳天皇 | 住吉仲皇子 |

|---|---|

|

応神天皇の崩御の後、最も有力と目されていた皇位継承者の菟道稚郎子皇子と互いに皇位を譲り合ったが、皇子の薨去(『日本書紀』は仁徳天皇に皇位を譲るために自殺したと伝える)により即位したという。この間の3年は空位である。 |

『日本書紀』履中天皇即位前条によれば、仁徳天皇87年1月に天皇が崩御したのち、皇太子で兄の去来穂別(のちの履中天皇)が黒媛(羽田矢代宿禰の娘)を妃にしようと思ったが、仲皇子が去来穂別の名を騙って黒媛を犯してしまった。仲皇子は発覚を恐れ、天皇の宮を包囲し焼いた。しかし、去来穂別は脱出しており、当麻径を通り大和に入った。この時、仲皇子の側についた阿曇連浜子の命で後を追った淡路の野島の海人らは、かえって捕らえられた。また、仲皇子側であった倭直吾子籠も去来穂別に詰問され、妹の日之媛を献上して許された。 |

| 反正天皇 | 允恭天皇 |

|

淡路宮で生まれ、容姿美麗であった。生まれながらにして綺麗な歯並びであったため、瑞歯別の名があるという。『古事記』によれば、身長は9尺2寸半(約3.04m)、水歯別命の名は、歯の長さが1寸、広さ(厚さ)は2分(4mm)で、上下等しく整っており、歯を褒め称えて、「水歯」と名付けられたことによる。 |

5世紀前半に実在したと見られる天皇。反正天皇が即位5年1月に皇太子を定めずして崩御したため、群臣の相談により天皇(大王)に推挙された。病気を理由に再三辞退して空位が続いたが、翌年12月に妻の忍坂大中姫の強い要請を受け即位。即位3年1月、新羅に腕の良い医者を求める。同年8月、医者が来朝して天皇の病気をたちどころに治した。『古事記』によると新羅から貢物を運んできた金 波鎭漢 紀武がたいへん薬に詳しい男で、彼の作った薬によって病気が治ったとされる。即位4年9月、諸氏族の氏姓の乱れを正すため、飛鳥甘樫丘にて盟神探湯を実施する。即位5年7月、玉田宿禰(葛城襲津彦の孫)の叛意が露顕、これを誅殺する。 |

| 大草香皇子 | 眉目王 |

|

中蒂姫命(履中天皇皇女)との間に眉輪王を儲ける。安康天皇が彼の同母妹の草香幡梭姫皇女と弟の大泊瀬稚武皇子を結婚させようとした際、彼は承諾したものの、その印として献上しようとした宝冠・押木珠縵を使者の根使主が詐取しようとし、それを隠すために大草香皇子は拒否したと虚偽の報告をしたために殺されてしまう。 |

目弱王とも。父は大草香皇子(仁徳天皇の皇子)、母は中蒂姫命(履中天皇の皇女)。『記紀』によれば、父の大草香皇子が罪無くして安康天皇に誅殺された後、母の中蒂姫命は安康天皇の皇后に立てられ、眉輪王は連れ子として育てられた。安康天皇3年(456年)8月、年幼くして(7歳とも)楼の下で遊んでいた王は、天皇と母の会話を残らず盗み聞いて、亡父が天皇によって殺されたことを悟り、熟睡中の天皇を刺殺する(眉輪王の変)。その後、坂合黒彦皇子と共に円大臣の宅に逃げ込んだが、大泊瀬皇子(後の雄略天皇)の兵に攻められ、大臣の助命嘆願も空しく、諸共に焼き殺されたという。 |

| 木梨軽皇子 | 坂合黒彦皇子 |

|

『古事記』によれば、允恭23年立太子するも、同母妹の軽大娘皇女と情を通じ、それが原因となって允恭天皇の崩御後に廃太子され伊予国へ流される。その後、あとを追ってきた軽大娘皇女と共に自害したといわれる(衣通姫伝説)。また『日本書紀』では、情を通じた後の允恭24年に軽大娘皇女が伊予国へ流刑となり、允恭天皇が崩御した允恭42年に穴穂皇子によって討たれたとある。 |

弟・安康天皇をその連れ子の眉輪王が殺すと、境黒彦皇子は弟・大泊瀬稚武皇子(後の雄略天皇)が皇位を継がんとする企みで殺されそうになった。そのため境黒彦皇子と眉輪王は相談して葛城円大臣の邸宅に逃げ込んだが、大臣の助命嘆願も空しく、大泊瀬皇子は邸宅で3人共に焼き殺してしまったという。また、別の記述では大泊瀬皇子に宅で斬殺されたという。 |

| 安康天皇 | 軽大娘皇女 |

|

皇太子の木梨軽皇子には近親相姦の前科が有ったために群臣は皆従わず、同母弟の穴穂皇子の側に付いた。軽皇子は穴穂皇子を討ち殺そうとして兵を集めるが、群臣が離反していく不利な現況を悲嘆して、物部大前宿禰の家に潜んだ。穴穂皇子が率いる兵に包囲され、大前宿禰の計らいで戦は避けられたが、軽皇子は自裁した(尚、『古事記』では伊余湯に流罪となったと記される)。こうして、穴穂皇子は12月に践祚した。 |

『古事記』によれば、たいへん美しい女性であったため、その美しさが衣を通してあらわれるようだ、という意味を込めて「衣通姫」と呼ばれた。同母兄であった木梨軽皇子と情を通じ、それが原因となって允恭天皇が崩御した後に木梨軽皇子は失脚、伊予国姫原へ流刑となる。軽大娘皇女はその後を追い、伊予の国で2人は自害して果てたという(衣通姫伝説)。 |

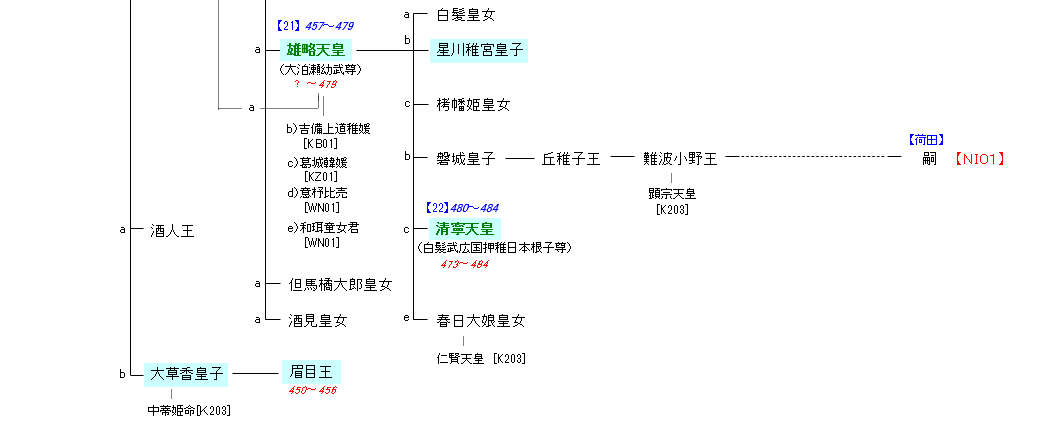

| 八釣白彦皇子 | 雄略天皇 |

| 安康天皇の暗殺死後、大泊瀬稚武皇子(後の雄略天皇)に暗殺の黒幕ではないかと疑われる。また彼が皇位を継ごうと企んでおり、危害を加えられると思い沈黙を通したため、生き埋めにされ殺される。この時、『古事記』の表現では、腰のところまで土をかけて埋められる途中で、両目が飛び出して死んだ、といった現代医学的には不思議な現象によって亡くなった記述がなされている。 |

『記紀』によれば、安康天皇3年8月9日、安康天皇が幼年の眉輪王により暗殺されたとする。暗殺の事実を知った大泊瀬皇子は兄たちを疑い、まず八釣白彦皇子を斬り殺し、次いで坂合黒彦皇子と眉輪王をも殺そうとした。この2人は葛城氏の葛城円宅に逃げ込んだが、大泊瀬皇子は3人共に焼き殺してしまう。さらに、従兄弟にあたる市辺押磐皇子(のちの仁賢天皇・顕宗天皇の父)とその弟の御馬皇子をも謀殺し、政敵を一掃して、11月にヤマト王権の大王の座に就いた。即位後、草香幡梭姫皇女に求婚する道の途中で、志貴県主の館が鰹木を上げて皇居に似ていると何癖をつけ、布を掛けた白犬を手に入れる。それを婚礼のみやげ物にして、草香幡梭姫皇女を皇后にする。 |

| 星川稚宮皇子 | 清寧天皇 |

|

雄略天皇と吉備上道臣氏出身の稚媛との間の子で、磐城皇子の弟。雄略天皇の死後に反乱を起こしたという。一般に「稚宮」を省略して星川皇子と呼ばれることが多い。『古事記』は系譜・反乱伝承ともに欠いている。 |

御名の「白髪皇子」の通り、アルビノで生来白髪であったため、父帝の雄略天皇は霊異を感じて皇太子としたという。 |