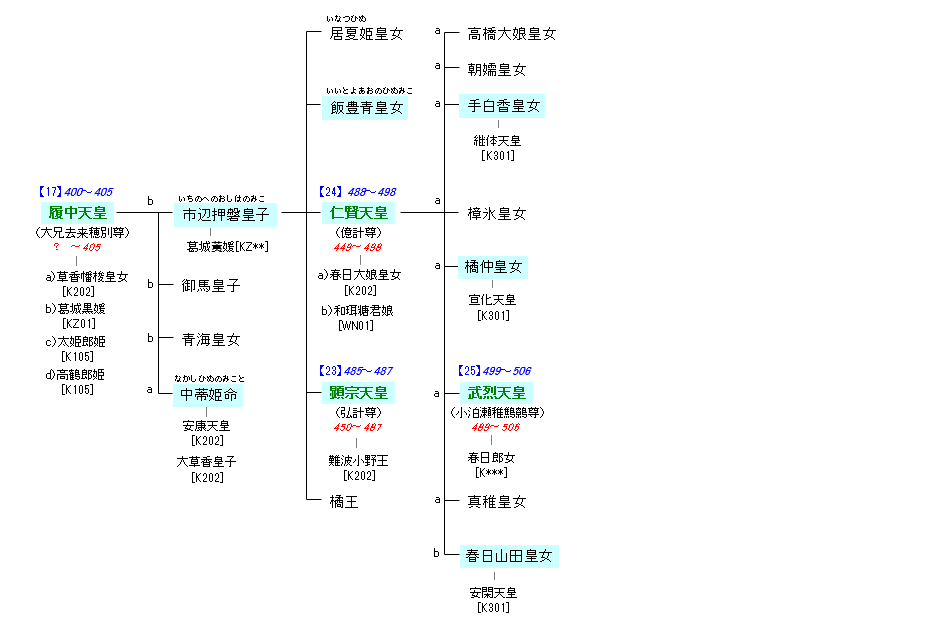

<応神朝>

| K202:仁徳天皇 | 応神天皇 ― 仁徳天皇 ― 履中天皇 | K203:履中天皇 | ● |

| リンク |

| 履中天皇 | 市辺押磐皇子 |

|---|---|

| 仁徳天皇87年1月、仁徳天皇崩御。住吉仲皇子が皇位を奪おうとして叛するが、弟の瑞歯別皇子(後の反正天皇)に命じてこれを誅殺させ、履中天皇元年2月に即位。同2年、蘇我満智,物部伊莒弗,平群木菟,円大使主らを国政に参画させた。同4年8月、諸国に国史と呼ばれる書記官を設置し、国内の情勢を報告させた。同6年正月に蔵職と蔵部を興し(『古語拾遺』には内蔵を興すとある)、3月に病気のため稚桜宮で崩御した。『書紀』に70歳、『古事記』に64歳、『神皇正統記』に67歳。 |

押歯(八重歯)で、『古事記』では歯の先端が3つに割れていたことから、この名があるという。 安康天皇3年8月、安康天皇が眉輪王によって暗殺されたが、天皇は生前、押磐皇子に王位を継承させ、後事を託そうとしていた。かねてからこのことを恨んでいた大泊瀬皇子(後の雄略天皇)は、10月に押磐皇子を近江の蚊屋野へ狩猟に誘い出し、「猪がいる」と偽って皇子を射殺した。さらに、遺骸を抱いて嘆き悲しんだ舎人の佐伯部仲子をも殺して、皇子とともに同じ穴に埋め、陵を築かせなかったという。子の億計・弘計兄弟は難が及ぶのを恐れ、舎人とともに丹波国を経て播磨国赤石に逃れ、名を隠して縮見屯倉首に仕えた。 |

| 中蒂姫命 | 飯豊青皇女 |

| はじめ仁徳天皇皇子である大草香皇子の妃となり眉輪王をもうけた。大草香皇子が根使主の讒言がもとで安康天皇により殺されたのち、安康天皇の妃とされ、安康天皇2年1月17日(455年)に皇后となった。日本書紀によれば、安康天皇の寵愛は深かったという。安康天皇3年8月9日(456年)、子の眉輪王は実父・大草香皇子が母の夫となった安康天皇に殺されたと知り、中磯皇女の膝枕で寝ていた安康天皇を刺殺した。 |

第22代・清寧天皇の崩御後に一時、政を執ったとされ、飯豊天皇とも呼ばれる。女帝の先駆的存在として注目される(時代的には、神功皇后と推古女帝をつなぐ位置にある)。『日本書紀』によると、男性と経験を持ったのは生涯1度だけであったという。 |

| 顕宗天皇 | 仁賢天皇 |

|

安康天皇3年10月1日、父・市辺押磐皇子が雄略天皇に殺されると、兄の億計王(後の仁賢天皇)と共に逃亡して身を隠した。丹波国与謝郡に行き、後に播磨国明石や三木の志染の石室に隠れ住む。兄弟共に名を変えて丹波小子と名乗り、縮見屯倉首に使役され、長い間、牛馬の飼育に携わっていた。清寧天皇2年11月、弘計王自ら新室の宴の席で、歌と唱え言に託して王族の身分を明かした。子がなかった清寧天皇はこれを喜んで迎えを遣わし、翌年2王を宮中に迎え入れて、4月7日(5月10日)に兄王を皇太子に、弘計王を皇子とした。 |

安康天皇3年に父の市辺押磐皇子が雄略天皇に殺されると、弟の弘計王(後の顕宗天皇)と共に逃亡して身を隠した。まず丹波国与謝郡(丹後半島東半)に逃げ、後には播磨国明石や三木の志染の石室に隠れ住む。兄弟共に名を変えて丹波小子と称した。縮見屯倉首に雇われて牛馬の飼育に携わっていたが、清寧天皇2年に、弟王が宴の席で王族の身分を明かした。清寧天皇は子がなかったため喜んで迎えを遣わし、翌年に2王を宮中に迎え入れた。4月に億計王が皇太子となった。 |

| 手白香皇女 | 橘仲皇女 |

|

父・億計(のちの仁賢天皇)と叔父・弘計(のちの顕宗天皇)は子のなかった清寧天皇により宮中に迎えられる。 |

宣化天皇元年3月8日(535年4月25日)に宣化天皇の皇后に立后された。崩御後、宣化天皇陵に合葬された。天皇と合葬された皇后は、他には天武天皇の皇后である持統天皇だけである。 |

| 武烈天皇 | 春日山田皇女 |

|

長じて罪人を罰し、理非を判定し法令に通じて、日の暮れるまで政治を執った。世に知られずにいる無実の罪は必ず見抜き、訴訟の審理はまことに当を得ていたという。また、しきりに多くの悪行を為し、国内の人民はみな震え怖れていたという。『日本書紀』では、武烈天皇の異常な行為を多く記しているが、『古事記』には一切見られない。 |

継体天皇7年(513年)9月、勾大兄皇子(後の安閑天皇)の妃となった。安閑天皇元年3月6日(534年4月4日)に、安閑天皇の皇后に立后された。翌4月、伊甚国造稚子が後宮に乱入するという事件があり、その贖罪のため伊甚屯倉が献上された。 |