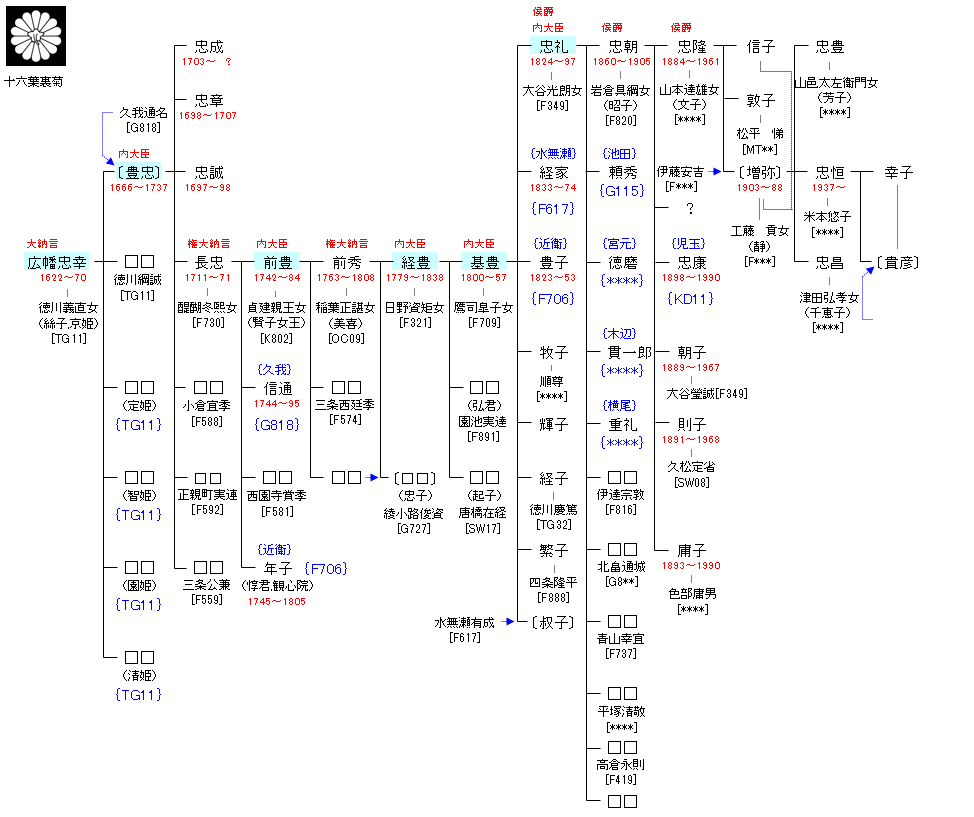

正親町源氏

| K821:智仁親王 | (正親町天皇)― 智仁親王 ― 広幡忠幸 | G941:広幡忠幸 | ● |

| リンク | {TG11}{G818}{F706}{F617}{G115}{KD11} |

| 広幡忠幸 | 広幡豊忠 |

|---|---|

|

1624年(寛永元年)に正親町天皇の皇孫で八条宮家(桂宮家)の始祖である八条宮智仁親王の第三王子として八条宮邸にて生まれる。1649年(慶安2年)12月11日、尾張藩主・徳川義直の長女・京姫と婚約、同時に徳川義直の猶子となる。1650年(慶安3年)1月3日、加冠の儀を行い元服する。同年2月9日、京都を出発、2月13日名古屋に到着する。以後、名古屋城で暮らす。同年2月28日、京姫と結婚する。尾張藩からは合力米3000石を献上されていた。 |

江戸時代前期から中期の公卿。主に霊元天,東山天皇,中御門天皇の3朝にわたり仕え、官位は従一位内大臣まで昇った。 |

| 広幡前豊 | 広幡経豊 |

|

江戸時代中期の公卿。桜町天皇から後桃園天皇に至る4朝にわたって仕え、官位は従一位内大臣まで昇った。初名は輔忠といったが、近衛内前の猶子に入り、「前」の字の偏諱を賜って前豊と改名している。 |

江戸時代後期の公卿。光格天皇,仁孝天皇の2代にわたって仕え、官位は従一位内大臣まで昇った。 |

| 広幡基豊 | 広幡忠礼 |

|

享和2年(1802年)に叙爵。清華家当主として速いスピードで昇進し、文化10年(1813年)には従三位となり、公卿に列する。その後も権中納言,踏歌節会外弁,権大納言,踏歌節会内弁などを務め、弘化4年(1847年)に皇太后となった鷹司祺子の皇太后宮大夫となる。嘉永2年(1849年)に右近衛大将,右馬寮御監となる。安政2年(1855年)の孝明天皇の遷幸に際して、基豊は居飼2名,随身6名,見寺2名,舎人長1名,馬副8名,傘1名の計20名を集めて天皇に供奉した。安政4年(1857年)に従一位・内大臣となるも同年に薨去。 |

江戸時代後期の公卿、明治時代の政治家。江戸時代の公卿としては仁孝天皇,孝明天皇,明治天皇の3代にわたって仕え、正二位・内大臣まで昇った。明治時代には貴族院議員などをつとめて政治家として活躍した。 |