清和源氏

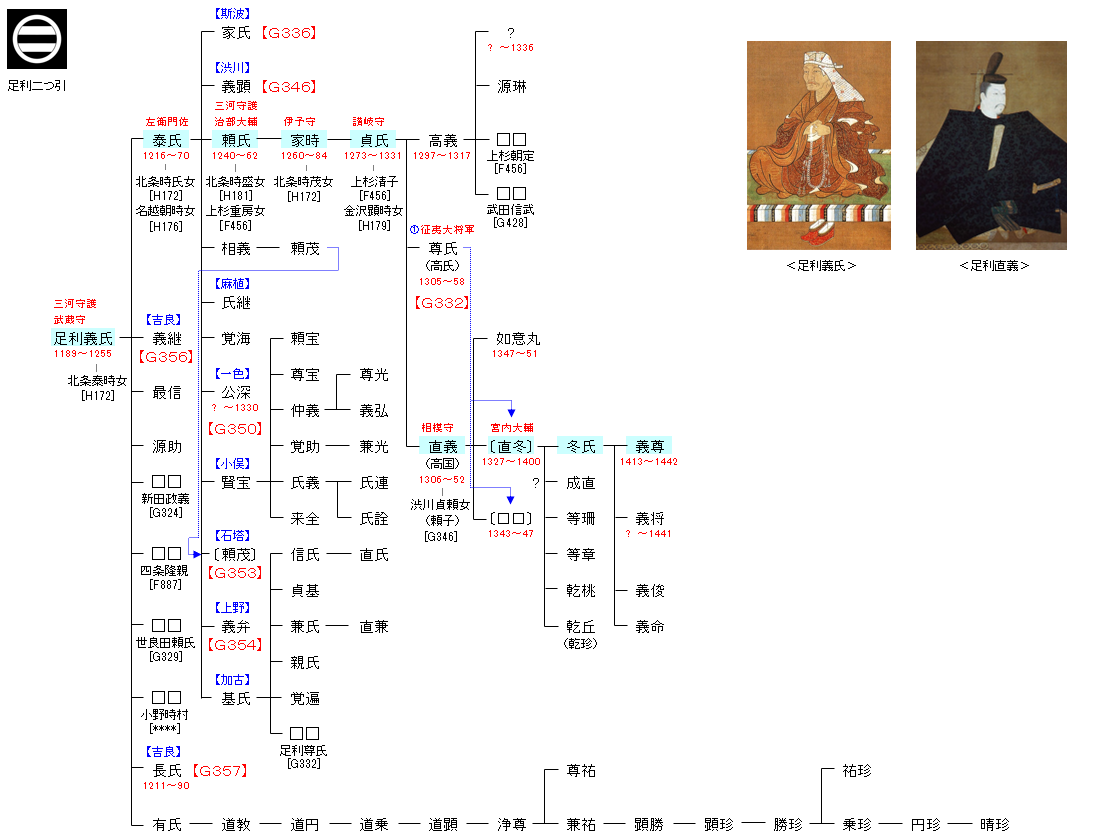

| G311:源 義国 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 源 義国 ― 足利義氏 | G331:足利義氏 |

| リンク | G332・G336・G346・G350・G353・G354・G356・G357 |

| 足利義氏 | 足利泰氏 |

|---|---|

|

3男ながら、正室の北条氏の所生であったため家督を継ぐ。そのため終生北条氏とは懇意であり、要職には就かなかったものの、和田合戦や承久の乱など重要な局面において北条義時・泰時父子をよく補佐し、晩年は幕府の長老としてその覇業達成に貢献した。自身の正室にも泰時の娘を迎えており、家督もその子である泰氏に譲っている。 |

嘉禎2年(1236年)丹後守、嘉禎3年(1237年)に宮内少輔になり、鎌倉幕府4代将軍・藤原頼経に近仕した。宝治合戦の直前、宝治元年(1247年)3月2日に時頼の姉妹である泰氏の正室が死去。宮騒動,宝治合戦に続く執権・北条時頼による得宗専制体制強化の過程で、有力御家人の勢力が削がれていく中でも、父の義氏は幕府宿老として重んじられていたが、建長3年(1251年)12月、泰氏は36歳で無断出家してしまい、幕府の許可無く出家したことを咎められ、自身が拝領した下総埴生荘を没収されて足利の本領に閉居した。以降、政治の舞台に出ることはなくなったとされる。泰氏の出家の翌年3月には5代将軍・藤原頼嗣が京へ強制送還されていることから、何らかの関連性があったと考えられているが、無断出家をした原因は不明である。なお義氏は、泰氏出家後も地位や所領を保ち、頼氏には義氏の所領が相続されている。 |

| 足利頼氏 | 足利家時 |

|

足利泰氏の3男として生まれるが、母が北条得宗家出身であることから嫡子に指名され、父・泰氏の跡を継いで足利氏の当主となり上総と三河の2ヶ国を領した。『吾妻鏡』における初見は建長4年(1252年)11月11日条の「足利大郎家氏 同三郎利氏」の箇所である。「三郎」が兄弟の順序を表す通称ではなく、足利氏嫡流の家督継承者が称する称号であり、母の出自の違い(家氏の母は名越朝時の娘)に伴って建長3年(1251年)から同4年(1252年)の間で「三郎」を称する足利氏の嫡子が家氏から利氏(頼氏)へ変化したことを表す。その時期は、『吾妻鏡』から建長3年8月15日~翌建長4年4月1日の間に絞り込められる。 |

『難太平記』によれば、足利氏には源義家の「我七代の孫吾生かはりて、天下を取べし」と書かれた置文が伝わっており、家時が丁度7代目に当たっていた。未だもってその時ではないことを嘆いた家時は八幡大菩薩に祈って、「我命をつづめて、三代の中にて、天下を取らしめ給へ」 と語って腹を切ったと書かれている。 |

| 足利貞氏 | 足利直義 |

|

父・家時の死を受けて足利氏当主となる。貞氏は当時10歳前後の少年であったとされ、祖父・足利頼氏以来3代続けての幼少の当主となり、執事高氏(高師氏,高師重父子)の補佐をうけた。金沢顕時の娘を正室に迎えるなど、家時の自害のあとを受けても歴代の足利氏当主と同様に北条氏との関係を重視した。 |

足利氏の慣例に従い、二人の兄同様に初めは、得宗・北条高時より賜った偏諱と祖先にあたる源義国の一字により高国と名乗るが、後は河内源氏の通字である「義」を用いた忠義,直義に改名する。元弘3年/正慶2年(1333年)、後醍醐天皇が配流先の隠岐島を脱出して鎌倉幕府打倒の兵を挙げると、兄の高氏とともにこれに味方し六波羅探題攻めに参加する。 |

| 足利直冬 | 足利冬氏 |

|

幼少時は実父である尊氏に認知されず、相模鎌倉の東勝寺において喝食となるが、僧侶として修行に専念していたとは考えられず、問題児であったとされている。興国6年/貞和元年(1345年)頃に還俗し、東勝寺の僧侶である円林に伴われて上洛し、当時、朝廷や武家の間に出入りして学問の講義をしていた独清軒玄慧法印の所で勉強したが、独清軒玄慧法印は直冬を見所があると思い、尊氏の弟である直義に相談した。直義の養子となり直冬と名乗る。 |

中国武衛,善福寺殿と称される。かつて、直冬が勢力を扶植した備中井原荘の辺りに住み、その地に臨済宗善福寺を開基したため、善福寺殿と呼ばれるようになったと思われる。母は法名を広福寺殿玉峯明金尼長老というが本名,出自などは不明。 |

| 足利義尊 | |

|

足利尊氏の庶子で南北朝時代に中国地方で反幕活動を繰り広げた足利直冬の孫と言われ、直冬の嫡男・足利冬氏の長男であるとも考えられている。「尊」は尊氏の一字と思われる。嘉吉元年(1441年)に第6代将軍・足利義教を謀殺し、領国の播磨で挙兵した赤松満祐に大将として擁立される。『東寺執行日記』からは応永20年(1413年)生まれとされる。 |