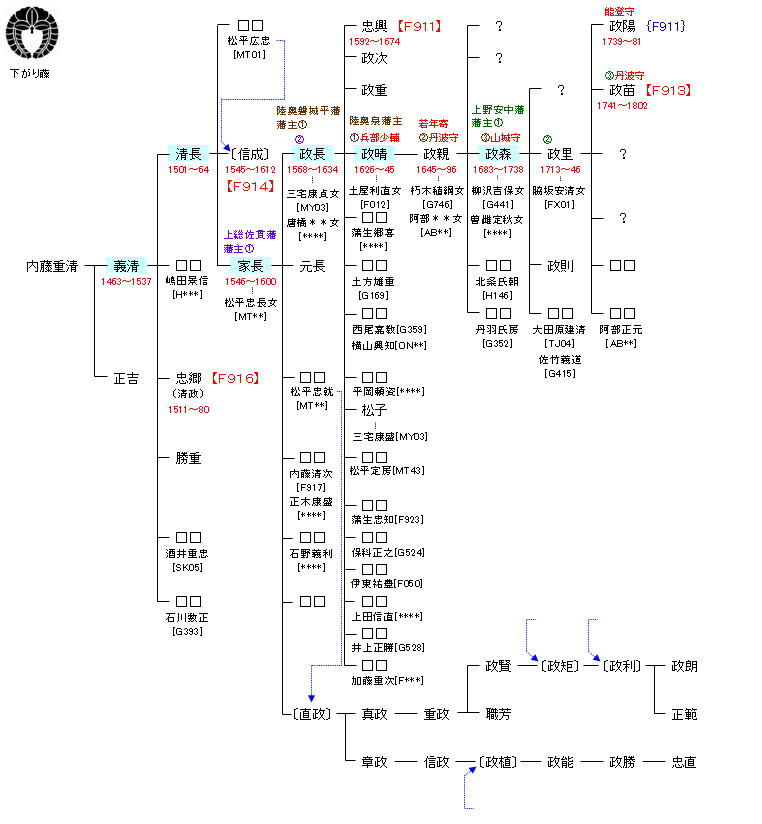

<藤原氏>北家 秀郷流

| F907:内藤行俊 | 藤原魚名 ― 藤原秀郷 ― 内藤行俊 ― 内藤重清 | F910:内藤重清 |

| リンク | F911・F913・F914・F916 |

| 内藤義清 | 内藤清長 |

|---|---|

| 義清は松平信忠,松平清康に仕え、上野城主となる。大永5年(1525年)には上野城を攻撃してきた織田信秀の軍をよく防いだ。享禄2年(1529年)には松平清康に従い、吉田城,宇利城を攻め功をあげた。天文5年(1536年)、前年に起きた森山崩れにより三河が弱体化したのを見て取った織田信秀が三河に侵入してきたのを迎え撃ち、この戦いによって負傷する。この時の傷がもとで翌年に死去。享年73。墓所は愛知県岡崎市鴨田町の西光寺。 | 清長は松平清康,松平広忠に仕え、天文11年(1542年)織田勢が上野城を攻めた際に、甥の内藤正成ら一族と共に防戦し、数十人の織田勢を討ち取ったという。愛知県額田郡幸田町にある荻城跡碑文によれば、永禄6年(1563年)に三河一向一揆が起こると主家から離反して一揆側に与し、敗れて荻城に蟄居となりこの地で没したという。墓所は愛知県安城市姫小川町姫の誓願寺及び豊田市幸町隣松寺にある。 |

| 内藤家長 | 内藤政長 |

|

父・内藤清長が晩年になって儲けた子の家長は徳川家康に仕え、義兄の内藤信成から内藤家の家督を譲られて跡を継いだ。 |

天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いで初陣し、功績を挙げた。天正17年(1589年)、豊臣秀吉により豊臣姓を下賜された。 |

| 内藤政晴 | 内藤政森 |

| 寛永11年(1634年)10月、父の遺言により2万石を分与され、泉藩を立藩した。しかし病弱であまり藩政に目立った功績はなく、正保2年(1645年)8月6日に死去した。享年20。跡を長男の政親が継いだ。寛永18年(1641年)に小名浜の住吉神社を再興し、神社の本殿を「流れ造り」という建築法を採用した江戸時代前期の重要建築物であり、福島県の県指定重要文化財となっている。 | 幼名は金一郎。通称は右近。元禄9年(1696年)、跡を継いで泉藩主となる。元禄14年(1701年)に御小姓となる。元禄15年(1702年)7月、泉から安中に移封された。宝永2年(1705年)1月、城主格となり安中城を改修する。正徳4年(1714年)1月11日に奏者番となった。しかし安中藩の藩政においては新田開発を行いながら百姓に重税を強いたため、享保12年(1727年)4月に百姓一揆が起こった。享保18年(1733年)4月6日、家督を次男の政里に譲って隠居し、元文3年(1738年)5月12日に56歳で死去した。墓所は東京都港区高輪の光台院。著作に『臣軌』上下2巻がある。 |