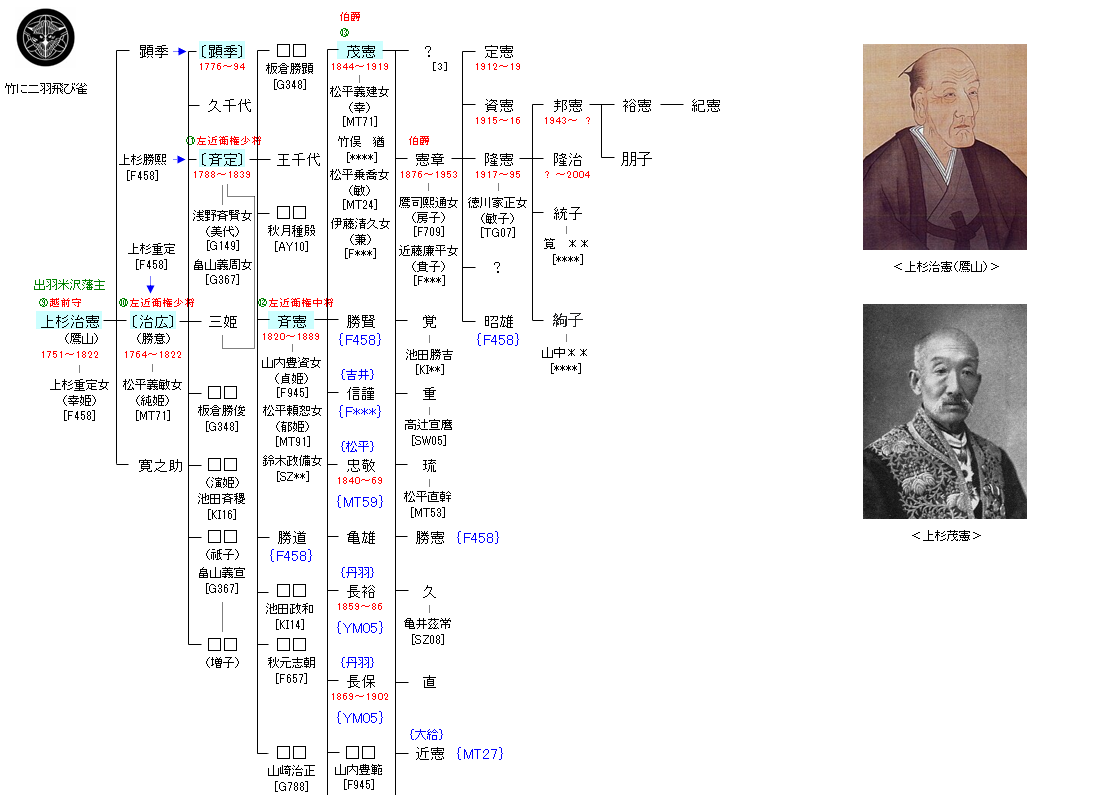

<藤原氏>北家 高藤流

| F458:上杉輝虎 | 藤原高藤 ― 藤原定方 ― 藤原説孝 ― 藤原盛実 ― 上椙盛憲 ― 上杉憲顕 ― 上杉輝虎 ― 上杉治憲 | F459:上杉治憲 | ● |

| リンク | {MT59}{MT27}{YM05} |

| 上杉治憲 | 上杉治広 |

|---|---|

|

寛延4年7月20日(1751年9月9日)、日向高鍋藩主・秋月種美の次男として高鍋藩江戸藩邸で生まれる。実母が早くに亡くなったことから一時、祖母の瑞耀院(豊姫)の手元に引き取られ養育された。 |

明和元年7月11日(1764年8月8日)に米沢に生まれる。幼少期は治憲の側近の一人の木村丈八高広が教育掛をした。天明2年(1782年)に同母兄の勝煕を差し置いて治憲の養嗣子となる。天明5年(1785年)、養父の隠居により家督を継いだ。この時、治憲が若年の治広に家督を譲ったのは、改革の抵抗勢力による反発や疲労、幕府普請の回避、徳川光圀が兄・頼重の子である綱條を後継にした例に倣って、先代重定存命中の先代実子への継承希望などがあったものと言われている。家督相続の際、治憲は治広に対して、藩は先祖から子孫へ伝えられるもの、領民は藩に属しているもの、藩・領民あっての藩主であるとの訓戒(伝国の辞)を送っている。 |

| 上杉顕季 | 上杉斉定 |

|

安永5年(1776年)、米沢城で生まれる。天明2年10月7日(1782年11月11日)に父の養嗣子である治広の養子に定められ、諱を「顕孝」とされる。天明3年(1783年)3月には土佐藩主・山内豊雍の娘・采姫(米とも)と婚約する。天明5年(1785年)に実父が隠居し、米沢藩主嗣子となり、若殿様と称される。同年9月22日に米沢城の三の丸に実父の隠居所である餐霞館が完成すると、実父,実母とともに移る。後に江戸に移る。また、実父同様に細井平洲が師範となる。莅戸善政の子・莅戸政以が寛政元年(1789年)に顕孝の用人、寛政2年(1790年)からは傳役を務める。また、服部正相が学問相手となる。しかし、家督相続前の寛政6年(1794年)、疱瘡にかかって江戸藩邸にて19歳で死去した。 |

実父・勝煕は第8代藩主・重定の長男で、寛政6年(1794年)、治広の養嗣子・顕孝の死去を受け、代わって養嗣子として指名される。義理の祖父である第9代藩主・治憲(鷹山)の隠居所である米沢城三の丸の餐霞館に引き取られて治憲に養育され、起床をともにした。治憲は養孫の世話と教育を特に気にかけ、夜間の小用の世話も自ら行ったといい、また郊外の農村を共に歩いて教え諭した。 |

| 上杉斉憲 | 上杉茂憲 |

|

文政3年(1820年)5月10日、出羽米沢藩主・上杉斉定の長男として生まれる。天保7年(1836年)10月23日、従四位下侍従兼式部大輔に叙任。天保10年(1839年)4月3日、家督を継ぐ。同年同月11日、弾正大弼に転任。侍従如元。安政3年(1856年)に海外防備による出費のために藩士の知行借り上げを復活。同年12月16日、左近衛権少将を兼任。侍従を去る。 |

斉憲の庶子であったが、生まれてまもなく嗣子として指名された。傳役は樋口伊織や松本彦左衛門が勤める。1860年(万延元年)10月に従四位下侍従に叙任。 |