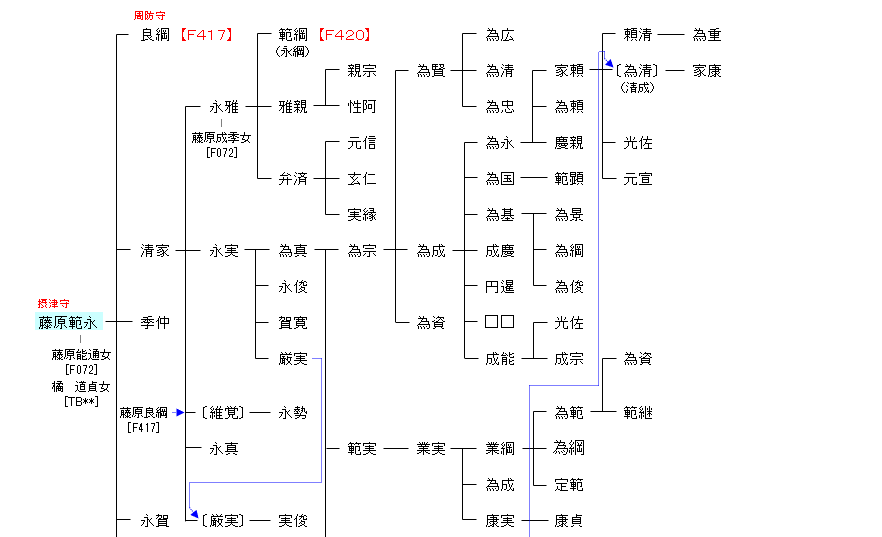

系図コネクション

<藤原氏>北家 長良流

| F415:藤原清経 | 藤原鎌足 ― 藤原房前 ― 藤原真楯 ― 藤原冬嗣 ― 藤原長良 ― 藤原清経 ― 藤原範永 | F416:藤原範永 |

| リンク | F417・F420 |

| 藤原範永 | |

|---|---|

|

長和5年(1016年)、六位蔵人に任命される。寛仁元年(1017年)、修理権亮に任ぜられたのち、寛仁3年(1019年)従五位下・式部大丞に叙任。伯耆守,甲斐権守を務め、治安3年(1023年)春宮少進として後朱雀天皇に仕える。長元年間に従四位下まで昇り、尾張守、長久4年(1043年)従四位上、寛徳2年(1045年)大膳大夫。 |