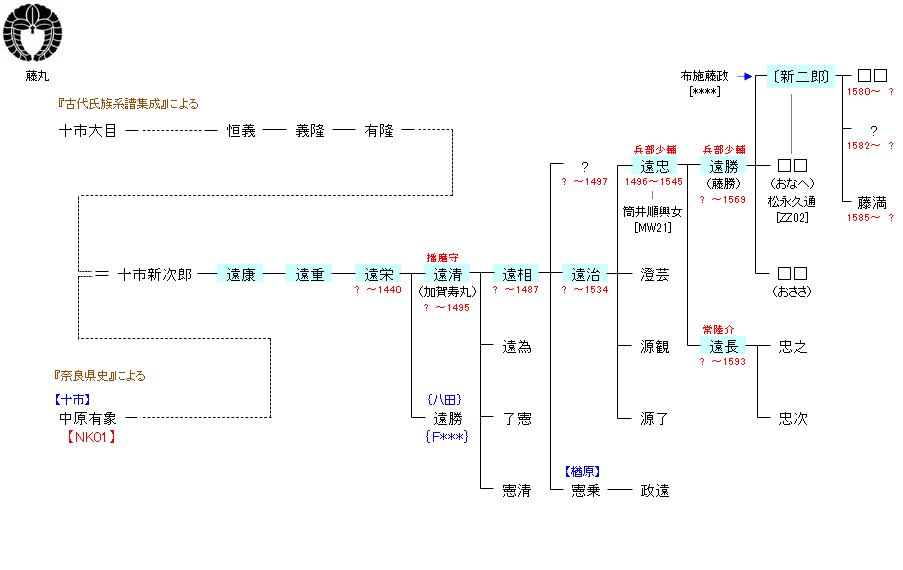

<神皇系氏族>天神系

| TC01:磯城彦黒速 | 磯城彦黒速 ― 十市新次郎 | TC03:十市新次郎 |

| リンク | NK01 |

| 十市遠康 | 十市遠重 |

|---|---|

|

天授4年/永和4年(1378年)7月28日、春日神人ら、遠康のことに関し黄衣を春日大社鳥居に懸ける。10月9日、遠康らの悪行により、神木金堂前に遷座、これにより神人ら鳥居に懸けた黄衣を取り納める。興福寺別当から十市遠康討伐の要請を受けた3代将軍・足利義満は、天授5年/永和5年(1379年)、斯波義将,土岐頼康らを大和に派遣するが、幕府軍は十市討伐を開始する気配を見せず、義満は十市氏討伐軍の諸将に、京都への帰還を命じる。このことにより神木入洛による訴えを初めて失敗に終わらせて興福寺に大打撃を与えた。 |

応永10年(1403年)、十市遠重は越智家高とともに北朝方の高田某と戦っている。応永13年、大和南朝方の蠢動に手を焼いた幕府は、畠山満家,赤松義則らを大和に発向させた。十市城を攻略した幕府は、十市氏の所領を没収すると興福寺に寄進してしまった。しかし、所領はのちに改めて幕府から十市氏に還付されている。 |

|

十市遠栄 |

十市遠清 |

| 永享元年(1429年)7月、豊田中坊と井戸氏の抗争が引き金となって大和永享の乱が起こった。当時、大和は北和の筒井氏と南和の越智氏とが対立関係にあり、筒井氏は縁故関係にある井戸氏を応援し、越智氏は豊田中坊に味方した。大和国衆は筒井派と越智派に二分されて、各地で戦いが繰り返された。ときの十市の惣領遠栄はそれまでの越智方の立場を改めて、幕府方の筒井氏とともに井戸氏に味方した。そして同12年、何故か遠栄は楢原氏の館で自害している。当時、将軍足利義教による専制恐怖政治下にあり、守護大名をはじめ公家・僧侶らが粛清の波にさらされた。十市氏も義教による粛清の犠牲になったものと思われ、十市氏は一時断絶という形になった。 |

嘉吉2年(1442年)、幕府管領・畠山持国の取り成しで、加賀寿丸が十市氏の家督を継いで遠清と名乗った。 遠清は播磨守を称し、興福寺に重用され寛正2年(1461)には羽津黒井・草川両庄の検断職に任じられ、着実に勢力を挽回していった。はじめ遠清は興福寺に忠勤を励んだが、やがて寛正3年、寺領を押領したり、巻向山の樹林を伐採するなどして幕府に訴えられ厳密な訊問を受けている。これは、式上郡における支配圏拡大のために起こしたものと思われ、ひとり十市氏に限らず、興福寺の衰退につけこんだ大和武士の実態でもあった。 |

|

十市遠相 |

十市遠治 |

|

文明9年(1477年)、応仁の乱は京を焼け野原として終息したが、大和は筒井党と越智党の抗争が繰り返された。13年、遠相は筒井順尊・箸尾為国らとともに所領の回復を図ったがならず、なおも雌伏が続いた。翌14年、細川政元・畠山政長らに応じて山城に出陣したが果たさず、15年には戒重氏と戦った。そのようななかで、箸尾氏が越智党に寝返ったため、遠相は東山内に奔った。以後、遠清・遠相は牢人となり、所領回復のために四苦八苦するが、旧領回復の道は遠かった。 |

明応6年(1497年)、政長の子・尚順が河内に出陣、義就の子義豊が拠る高屋城を攻略すると、大和は筒井党が優勢となり十市氏も宿願の旧領復帰を果たした。以後、遠治は着実に勢力を回復し復活をとげる。 |

|

十市遠忠 |

十市遠勝 |

|

遠忠の時代にさらに飛躍を遂げることになる。国衆は一揆体制を結んだものの、再び筒井党と越智党の争いとなった。享禄元年(1528年)、木澤長政が大和に侵攻してくると、筒井順昭は木澤氏に通じたため、遠忠は多年の筒井党の立場を変じて、木澤・筒井連合軍と戦うようになった。そして、次第に支配地を拡大し、十市郡をはじめ式上・山辺郡から伊賀にまで勢力は及ぶまでになった。さらに、龍王山城を築き、そこを拠点として木澤・筒井氏らと対峙した。天文11年(1542年)、木澤長政が河内で戦死すると、それに乗じた遠忠はいよいよ威勢を振るうようになった。 |

遠忠のあとは遠勝が継いだが、いまだ若年であり、筒井氏の巻き返しによって窮地に追い込まれていくことになる。さらに永禄2年(1559年)になると、三好長慶の重臣・松永久秀が大和に侵攻、遠勝は松永氏の傘下に走って所領の安泰を計った。長慶の死後、久秀は三好三人衆と争うようになり、永禄10年(1567年)、大仏殿に籠る三人衆を久秀は焼き討ちにした。しかし、三人衆が勢力を回復、筒井氏や宇陀郡の秋山氏がこれに通じると、遠勝は三人衆方に走った。これがもとで、のちに十市氏は筒井派と松永派に分裂することになる。 |

|

十市遠長 |

十市新二郎 |

|

十市氏の一族だが、当主の遠勝との関係は不明。永禄12年(1569年)に遠勝が死去すると、十市氏を代表する立場となり、遠勝の代に引き続き松永久秀に従った。元亀2年(1571年)8月、松永氏と敵対する筒井氏方の箸尾氏,越智氏により十市郷を侵害され、12月には筒井順慶に十市城を包囲された。 |

布施氏出身で、はじめ布施二郎と名乗った。十市氏では、永禄12年(1569年)に十市遠勝が死去すると、十市後室(遠勝の妻)が家督を相続し、その下で十市遠長が一族を束ねる体制となっていた。遠勝の死後、家中は松永派と筒井派に分かれ、まとまっていなかったとされる。天正3年(1575年)7月、遠勝の娘のおなへが松永久通に嫁いだが、天正5年(1577年)、松永氏は織田信長に背いて滅亡し、おなへは十市後室のもとへと戻っていた。また、天正3年(1575年)5月、十市氏の知行は十市郷の三分の一に減じられており、そのうち半分を領した十市遠長が天正4年(1576年)に追放された結果、十市氏の給分は旧領の六分の一となっていた。天正6年(1578年)9月の指出検地では、十市後室分として1,350石が挙げられている。 |