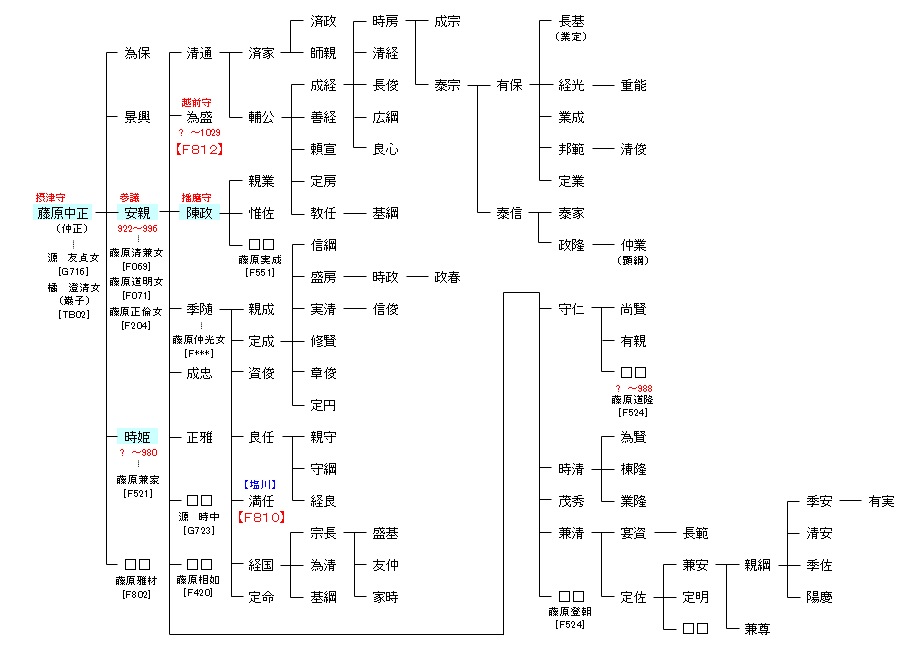

<藤原氏>北家 魚名流 ― 山蔭流

| F803:藤原山蔭 | 藤原鎌足 ― 藤原房前 ― 藤原魚名 ― 藤原鷲取 ― 藤原山蔭 ― 藤原中正 | F809:藤原中正 |

| リンク | F810・F812 |

| 藤原中正 | 藤原安親 |

|---|---|

| 醍醐朝で右近衛少将を務めたほか、左京大夫,摂津守などを歴任。子女に恵まれ、中正の娘たちは藤原兼家や藤原雅材へ嫁ぎ、藤原道長,東三条院(藤原詮子)は中正の外孫にあたる。また、伊達氏など有力な武家がその子孫と称した。 |

朱雀上皇の蔵人から天暦7年(953年)に六位蔵人となり、天徳元年(957年)に36歳で従五位下に叙爵されて父と同じ摂津守となる。応和2年(962年)には従五位上・大和守となり、安和元年(968年)に正五位下に叙され、翌年に春宮権大進に任ぜられた。円融天皇の即位による功労で従四位下になり、相模守,大和守を経て、永観2年(984年)に春宮亮となり、翌年に従四位上に叙される。寛和の変とともに蔵人頭,修理権大夫になり、一条天皇即位の功労で正四位上に叙された。 |

| 藤原陳政 | 藤原時姫 |

| 『小右記』によると、永延2年(988年)3月当時、五位・伊賀守であった。春宮亮を経て、正暦3年(992年)正月に備中守に任ぜられる。この後、内蔵頭となり、播磨守を務めた。長保6年(1004年)正月の叙位において、陳政は内裏造宮の功によって叙位を受けることになっていたが、弟の季随にこれを譲っている。寛弘4年(1007年)が記録上最後となり、これ以後の消息は不明。冷泉院判代官も務めた。 |

藤原兼家に嫁いで藤原道隆,道兼,道長,超子,詮子らを生むが、夫の兼家が摂政になる前に死去した。孫の一条天皇の即位後の永延元年(987年)に正一位を贈位された。また、中級官人であった兄の安親も天皇の外戚として参議に任じられて公卿に列した。 また、兼家の妻の1人であった藤原道綱母の『蜻蛉日記』には、直接名指しされないものの、時姫と推測される女性が登場し、作者がライバル意識を抱いている描写が存在している。後に時姫とその子供達が兼家の邸宅東三条殿に招かれたことも書かれている。 |