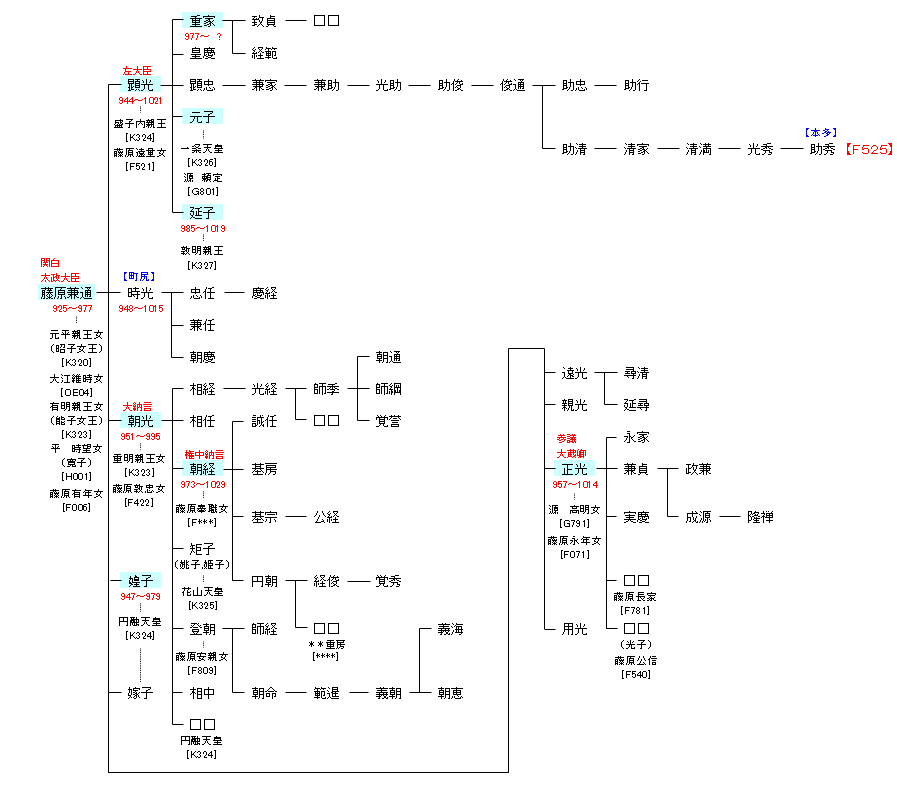

<藤原氏>北家 九条流 ― 兼通流

| F521:藤原師輔 | 藤原房前 ― 藤原冬嗣 ― 藤原良房 ― 藤原忠平 ― 藤原師輔 ― 藤原兼通 | F524:藤原兼通 |

| リンク | F525 |

| 藤原兼通 | 藤原顕光 |

|---|---|

|

応和4年(964年)村上天皇に入内した師輔の長女・安子が急死した。その際、最後まで彼女に付き添ったのは2人の兄である伊尹(参議)と兼通(中宮権大夫)であった。なお、安子の弟・兼家(左京大夫)はその場に立ち会うことはなかった。 康保4年(967年)、村上天皇が崩御し、冷泉天皇の即位とともに蔵人頭を弟の兼家と代わる。安和2年(969年)参議に補せられ、従三位に叙す。弟の兼家の出世はこれを上回り、大納言に右近衛大将を兼ねていた。これは息子の正光が源高明の娘・中姫君を娶っていたため、安和の変の際に兄弟の中で唯一高明派とみなされて冷遇されたとする説がある。兼通はこれに失望して出仕を怠るようになる。冷泉天皇に次いで即位していた円融天皇も伯父の兼通を好まなかった。天禄2年(971年)長兄の伊尹は摂政太政大臣に昇る。翌天禄3年(972年)、兼通はようやく権中納言に進んだ。 |

父の兼通が関白になると顕光も引き立てられ、天延3年(975年)に参議となり公卿に列したが、既にこの時点で権中納言となっていた弟・朝光には昇進を越されていた。貞元2年(977年)には顕光も権中納言へ順調に昇進したものの、同年、兼通は病に倒れ死去してしまう。やがて、政界の主導権は兼家が握ったことで顕光の昇進は止まり、兼家の子たち(道隆,道兼,道長)にたちまち追い抜かれるようになる。 |

| 藤原重家 | 藤原元子 |

|

容姿に優れ光少将とうたわれた。左近衛少将を経て、長徳元年(995年)五位蔵人、翌長徳2年(996年)には従四位下に叙任した。 |

承香殿女御といわれた。長徳2年(996年)11月14日一条天皇に入内、同年12月2日女御宣下を受ける。長保2年(1000年)8月20日従三位、寛弘2年(1005年)1月13日従二位に叙任される。 |

| 藤原延子 | 藤原朝光 |

|

三条天皇の第一皇子である敦明親王と婚姻し、敦貞親王,敦昌親王,栄子内親王の2男1女をもうけた。 |

若くしてその才覚を認められ、天延2年(974年)に24歳で参議として兄弟の中でいち早く公卿に列せられると、翌年に上位者5人を超えて権中納言、貞元2年(977年)には27歳で権大納言兼左近衛大将と、父の関白・兼通の後押しも受け順調に昇進する。酒を通じて藤原道隆,済時と格別に親しく交わり、道隆執政下の宮廷に自由な気風をもたらした。永延元年(987年)には大納言に昇任、なおも前途を期待されたが、長徳元年(995年)の疱瘡の大流行により、道隆,済時らと相前後して世を去った。 |

| 藤原朝経 | 藤原正光 |

|

関白・藤原兼通の後継者と目されていた藤原朝光の長男として生まれた。当時、一家が最も華やかな頃に生まれている。しかし、貞元2年(977年)に兼通が死去すると、政権は藤原頼忠、ついで兼家へと移り、一家はしだいに政権中枢から外れていく。そのような中、朝光は藤原済時とともに、兼家の長男で後に関白,摂政となった藤原道隆の飲み友達として親密な仲であったため、他の兄弟よりは順調に昇進し大納言に至った。 |

祖父の師輔は当時右大臣であり朝廷の実力者でもあったが、上席には兄の実頼が左大臣として健在であり、また兼通も2男でありこの時点で公卿にもなっておらず、正光の将来は不透明であった。さらに、師輔は天徳4年(960年)には右大臣のまま死去してしまう。 |

| 藤原媓子 | |

|

別名は堀河中宮。天禄3年(972年)父・兼通が関白に就任。同4年(973年)2月円融天皇に入内。同年4月女御宣下を受け、さらに7月中宮に冊立される。貞元2年(977年)父・兼通が薨去。天元2年(979年)33歳で崩御。 |