系図コネクション

嵯峨源氏

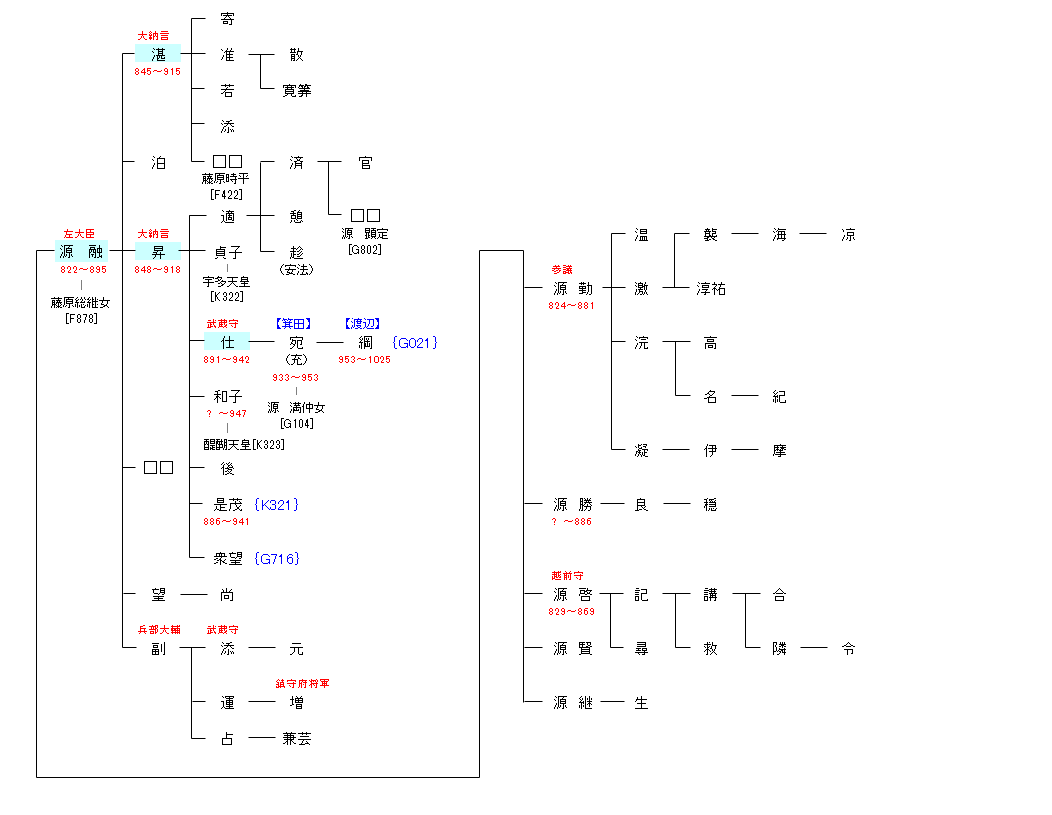

| K316:嵯峨天皇 | 嵯峨天皇 ― 源 融/勤/啓 | G005:源 融/勤/啓 |

| リンク | {G021}{K321}{G716} |

| 源 融 | 源 湛 |

|---|---|

|

嵯峨源氏融流初代。紫式部『源氏物語』の主人公光源氏の実在モデルの一人といわれる。陸奥国塩釜の風景を模して作庭した六条河原院(現在の渉成園)を造営したといい、世阿弥作の能『融』の元となった。また、別邸の栖霞観の故地は今日の嵯峨釈迦堂清凉寺である。 |

平安時代前期の公卿。貞観5年(863年)に無位から従五位下に叙位され、その後、備後権介,右近中将,蔵人頭,内蔵頭などを歴任して寛平5年(893年)参議となる。更に延喜8年(908年)従三位中納言となり、同13年(913年)大納言になったが、翌年致仕して延喜15年(915年)5月21日薨去した。早く死別した妻・藤原氏のために七七日修功願文、亡父融の周忌法会願文がいずれも『菅家文草』に収録されている。土御門大路北・木辻小路東に所在した宇多院は、もともとは湛の邸宅だったらしい。 |

| 源 昇 | 源 任 |

| 河原大納言と号した。貞観17年(885年)正月に従五位下に叙位された。その後、土佐権守,右馬助,左兵衛佐,左衛門権佐,近江介などを歴任。左衛門権佐に在任していた仁和2年(886年)5月、勅令を受けて近江国に新道を開くため、阿須波道の利害を検している。寛平2年(890年)侍従になる。寛平4年(892年)2月、木工頭を兼ねて蔵人頭になり、同年左中弁になる。寛平7年(895年)10月参議に任ぜられ、その後、勘解由長官,右兵衛督を兼任した。寛平9年(897年)7月従四位上になり、延喜4年(904年)正四位下に昇進し、延喜8年(908年)2月従三位中納言となった。延喜9年(909年)4月に民部卿を兼ねた。延喜14年(914年)8月には民部卿のまま大納言になる。延喜16年(916年)3月、正三位に昇進し、その機会に父融の遺産だった河原院を宇多法皇に献上した。翌年の延喜17年(917年)10月には宇多法皇がその河原院で昇の七十の賀宴を催した。延喜18年(918年)6月29日、71歳で薨去した。『新勅撰和歌集』『後撰和歌集』に各1首入集している。 | 10世紀初頭、武蔵権介として武蔵国に下向し、任期満了後は足立郡箕田郷に土着して私営田領主となった。延喜19年(919年)5月、時の武蔵守高向利春と対立し、官物を強奪して官舎に放火し、更に国府を襲撃して利春を攻めようと企てた。この事件は飛駅(緊急の公用文書の伝達に使われた駅)によって京に急報され、直ちに陣の座で評議に付されたが、どのように決着されたのか伝わっていない。この事件は、利春(後任者)と仕(前任者)との間に起こった、前後任国司の紛争と考えられている。 |