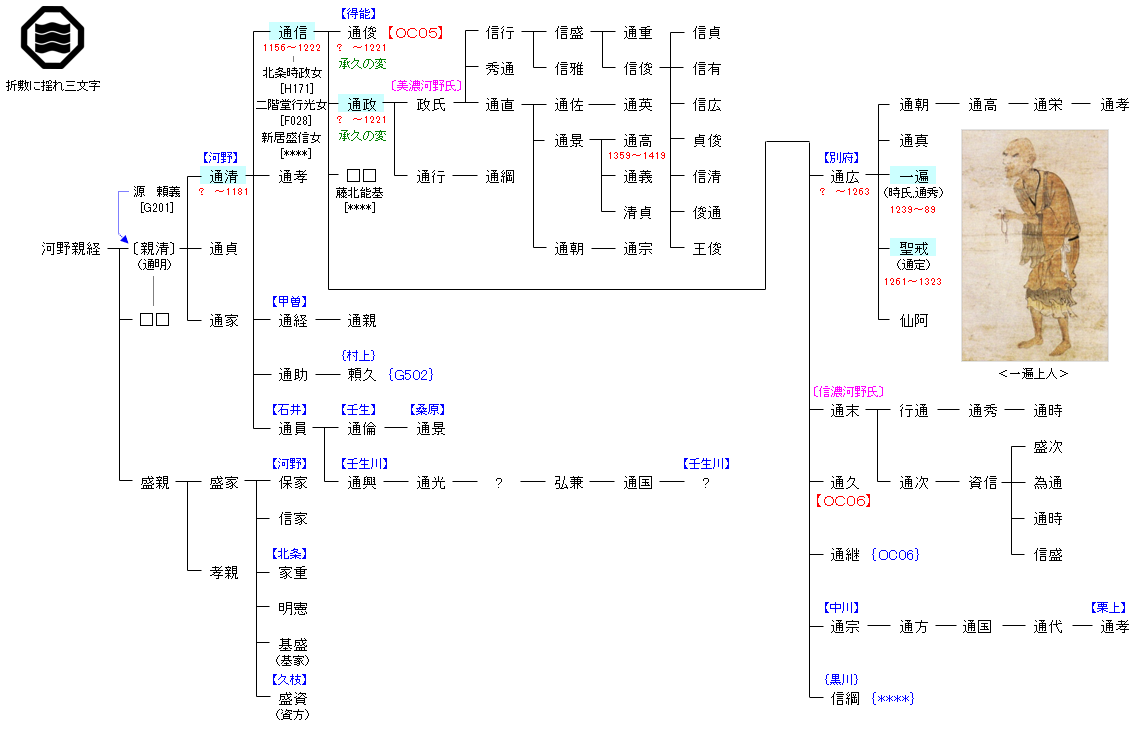

<神皇系氏族>天神系

| OC03:河野為時 | 物部大新河 ― 越智益躬 ― 河野為時 ― 河野親経 | OC04:河野親経 |

| リンク | OC05・OC06・{G502}{OC06} |

| 河野通清 | 河野通信 |

|---|---|

|

父の親清は子供ができず、このままでは再度河野家が絶えてしまう虞があった。そこで、親清の妻(親経の娘)が加護を得ようと、三島明神に参拝して祈願した直後に男子を身篭った。これが通清である。このことから、彼は神に「通」じた息子とされ、これより以後の河野氏全当主が代々「通」の通字を用いることの先例となったと伝えられる。また、三島明神はこの先河野家は16代続くと予言していたようである。実際、河野家は、通清以降晴通まで16代続いたといわれ、17代通宣からその力は衰退していったといわれるが、この16代の数字が、大山祇神社の中に鎮座する、17社、16皇子のことだといわれている。 |

治承4年(1180年)8月に源頼朝が反平氏の兵を挙げると、それに呼応し治承5年(1181年)に父・通清と共に本拠の伊予国風早郡高縄山城に拠って平維盛の目代を追放した。しかし伊予内外の平氏方の総攻撃を受け、通清は同城で討ち死にした。 |

| 河野通政 | 一遍上人 |

| 河野通政は西面武士として院庁に仕えた。承久3年(1221年)の承久の乱で後鳥羽上皇方につくが、朝廷方が敗北すると領地へ戻り、高縄山城に籠もって反抗を続けた。しかし翌年に幕府方に居城を攻められ降伏。捕虜となって陸奥国江刺に流罪となり、通政は斬られ、所領の多くは没収された。 | Wikipedia参照 |

| 聖戒上人 | |

| 一遍の十年忌に当たる正安元年(1299年)には『一遍聖絵』12巻を撰し、絵師の法眼円伊に描かせた。『一遍聖絵六條縁起』『一遍上人絵伝』とも呼ばれる。 |