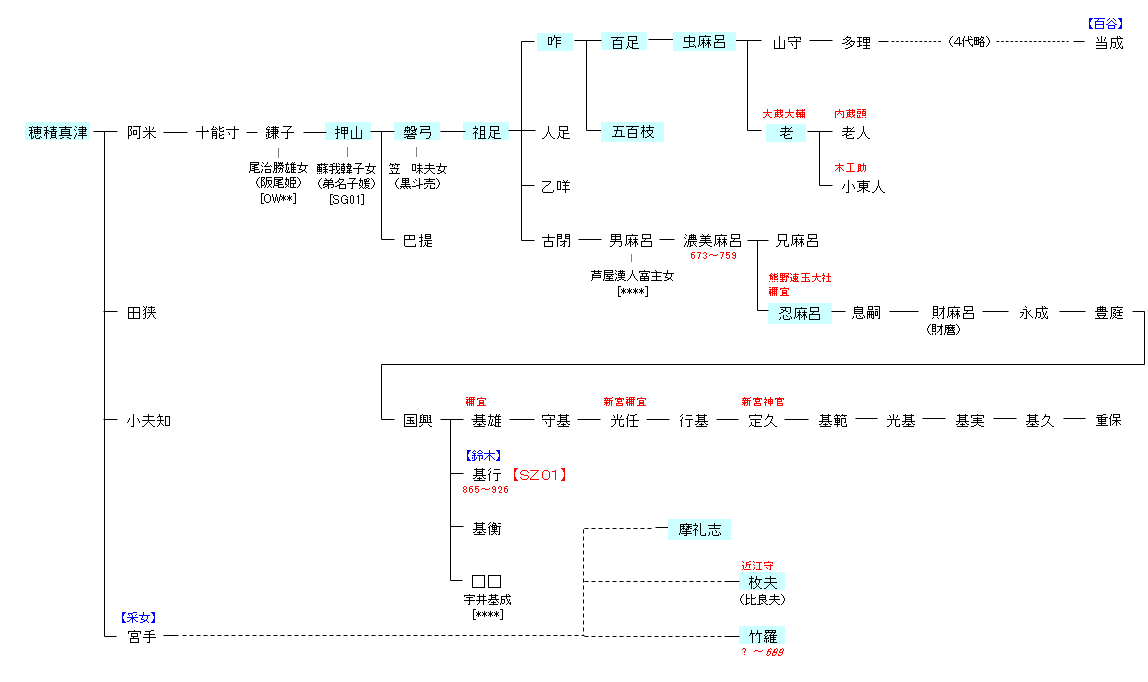

<神皇系氏族>天神系

| A233:伊香色雄命 | 伊香色雄命 ― 穂積真津 | HZ01:穂積真津 |

| リンク | SZ01 |

| 穂積真津 | 穂積押山 |

|---|---|

| 伝承では、饒速日命の後裔とされる大木別垂根の子で、穂積臣の姓を賜って穂積氏の始祖になったとされる。長男の阿米の子孫は有力豪族・穂積氏として続き、次男の采女宮手は采女氏の祖となった。 |

『日本書紀』継体天皇6年(512年?)4月6日条によると、穗積押山は百済に遣わされ、筑紫国の馬40頭を贈った。 |

| 穂積磐弓 | 穂積祖足 |

| 欽明16年7月4日、蘇我稲目とともに吉備国の五郡に赴き、白猪屯倉を設置した。 | 祖足は父とともに推古天皇に出仕した。推古天皇8 年(600年)に任那日本府救援のために境部摩理勢が征新羅大将軍に任じられると、祖足は征新羅副将軍に任ぜられ、約1万の軍勢を率いて新羅に出征した(新羅征討計画)。結果、五つの城を攻め落として新羅を降伏させ、さらに多多羅,素奈羅,弗知鬼,委陀,南迦羅,阿羅々の6つの城を攻略して倭国への朝貢を約束させた。 |

| 穂積 咋 | 穂積百足 |

|

大化元年(645年)に初の東国国司として派遣される。同年9月19日に地方の国司に対して善政を行うよう孝徳天皇の勅命が出されたが、大化2年(646年)3月、任国で咋が行った不正が報告されている。しかし大赦によって大きな処分は免れている。 |

壬申の乱の際、近江宮の朝廷は、各地に使者を派遣して鎮圧のための軍を興させた。このとき倭京(飛鳥京)への使者にたったのが、穂積百足とその弟穂積五百枝,物部日向であった。飛鳥京は留守司として高坂王がおり、ともに軍の編成に携わった。その陣営は飛鳥寺の西の槻の下にあった。 |

| 穂積五百枝 | 穂積虫麻呂 |

|

壬申の年に大海人皇子が挙兵したことを知った近江宮の朝廷は、各地に使者を派遣して鎮圧のための軍を興させた。このとき倭京への使者にたったのが、穂積百足、穂積五百枝、物部日向であった。百足は五百枝の兄である。飛鳥京には留守司として高坂王がおり、3人は王とともに軍の編成を進めた。その陣営は飛鳥寺の西の槻の下にあった。 |

虫麻呂は天武13年(684年)11月に、一族の稲足、濃美麻呂らとともに八色の姓制定に伴い新たに穂積朝臣姓を賜った。朱鳥元年(686年)正月には新羅使・金智祥を饗するため筑紫国に遣わされた。このときの冠位は直広肆であった。同年9月29日には、天武天皇の殯庭に諸国司の事を奏上した。 |

| 穂積 老 | 穂積忍麻呂 |

|

大宝3年(703年)に山陽道巡察使を務める。 |

父の濃美麻呂の代に紀伊国熊野に下向して熊野速玉大社の神職となり、忍麻呂が初めて熊野速玉大社の禰宜に任じられた。以降、忍麻呂の子孫である紀州熊野系の穂積氏が熊野速玉大社の禰宜を世襲した。 |

| 采女摩礼志 | 采女枚夫 |

|

『書紀』巻第二十三によると、推古天皇36年9月(628年)、天皇の葬礼が終わり、大臣蘇我蝦夷は阿倍内麻呂と相談し、田村皇子と山背大兄王とどちらを皇嗣とすべきか、という会合を開いたが、大伴鯨は亡き天皇は遺言ではっきりと田村皇子を指定したと発言した。これに賛同したのは摩礼志のほか、高向宇摩,中臣弥気,難波吉士身刺の4名であった。 |

采女の統括を担当した伴造氏族。もと臣姓であったが、天武天皇13年(684年)八色の姓の制定により朝臣姓に改姓している。 |

| 采女竹羅 | |

|

『書紀』巻第二十九によると、天武天皇10年7月、遣新羅大使に任ぜられ、小使の当麻楯らと共に新羅に派遣された。9月に拝朝し、出発の挨拶をした。同じ日に佐伯広足が遣高句麗使に任命され、同月に拝朝している。 |

| 伝承では、饒速日命の後裔・大木別垂根の子で、穂積臣の姓を賜って穂積氏の始祖になったとされる。長男の阿米の子孫は有力豪族・穂積氏として続き、次男の采女宮手は采女氏の祖となった。 |

『日本書紀』継体天皇6年(512年?)4月6日条によると、穗積押山は百済に遣わされ、筑紫国の馬40頭を贈った。 |

欽明16年7月4日、蘇我稲目とともに吉備国の五郡に赴き、白猪屯倉を設置した。 |

| 祖足は父とともに推古天皇に出仕した。推古天皇8 年(600年)に任那日本府救援のために境部摩理勢が征新羅大将軍に任じられると、祖足は征新羅副将軍に任ぜられ、約1万の軍勢を率いて新羅に出征した(新羅征討計画)。結果、五つの城を攻め落として新羅を降伏させ、さらに多多羅,素奈羅,弗知鬼,委陀,南迦羅,阿羅々の6つの城を攻略して倭国への朝貢を約束させた。 |

大化元年(645年)に初の東国国司として派遣される。同年9月19日に地方の国司に対して善政を行うよう孝徳天皇の勅命が出されたが、大化2年(646年)3月、任国で咋が行った不正が報告されている。しかし大赦によって大きな処分は免れている。 |

壬申の乱の際、近江宮の朝廷は、各地に使者を派遣して鎮圧のための軍を興させた。このとき倭京(飛鳥京)への使者にたったのが、穂積百足とその弟穂積五百枝,物部日向であった。飛鳥京は留守司として高坂王がおり、ともに軍の編成に携わった。その陣営は飛鳥寺の西の槻の下にあった。 |

|

壬申の年に大海人皇子が挙兵したことを知った近江宮の朝廷は、各地に使者を派遣して鎮圧のための軍を興させた。このとき倭京への使者にたったのが、穂積百足、穂積五百枝、物部日向であった。百足は五百枝の兄である。飛鳥京には留守司として高坂王がおり、3人は王とともに軍の編成を進めた。その陣営は飛鳥寺の西の槻の下にあった。 |

虫麻呂は天武13年(684年)11月に、一族の稲足、濃美麻呂らとともに八色の姓制定に伴い新たに穂積朝臣姓を賜った。朱鳥元年(686年)正月には新羅使・金智祥を饗するため筑紫国に遣わされた。このときの冠位は直広肆であった。同年9月29日には、天武天皇の殯庭に諸国司の事を奏上した。 |

大宝3年(703年)に山陽道巡察使を務める。 |

| 父の濃美麻呂の代に紀伊国熊野に下向して熊野速玉大社の神職となり、忍麻呂が初めて熊野速玉大社の禰宜に任じられた。以降、忍麻呂の子孫である紀州熊野系の穂積氏が熊野速玉大社の禰宜を世襲した。 |

『書紀』巻第二十三によると、推古天皇36年9月(628年)、天皇の葬礼が終わり、大臣蘇我蝦夷は阿倍内麻呂と相談し、田村皇子と山背大兄王とどちらを皇嗣とすべきか、という会合を開いたが、大伴鯨は亡き天皇は遺言ではっきりと田村皇子を指定したと発言した。これに賛同したのは摩礼志のほか、高向宇摩,中臣弥気,難波吉士身刺の4名であった。 |

采女の統括を担当した伴造氏族。もと臣姓であったが、天武天皇13年(684年)八色の姓の制定により朝臣姓に改姓している。 |

|

『書紀』巻第二十九によると、天武天皇10年7月、遣新羅大使に任ぜられ、小使の当麻楯らと共に新羅に派遣された。9月に拝朝し、出発の挨拶をした。同じ日に佐伯広足が遣高句麗使に任命され、同月に拝朝している。 |