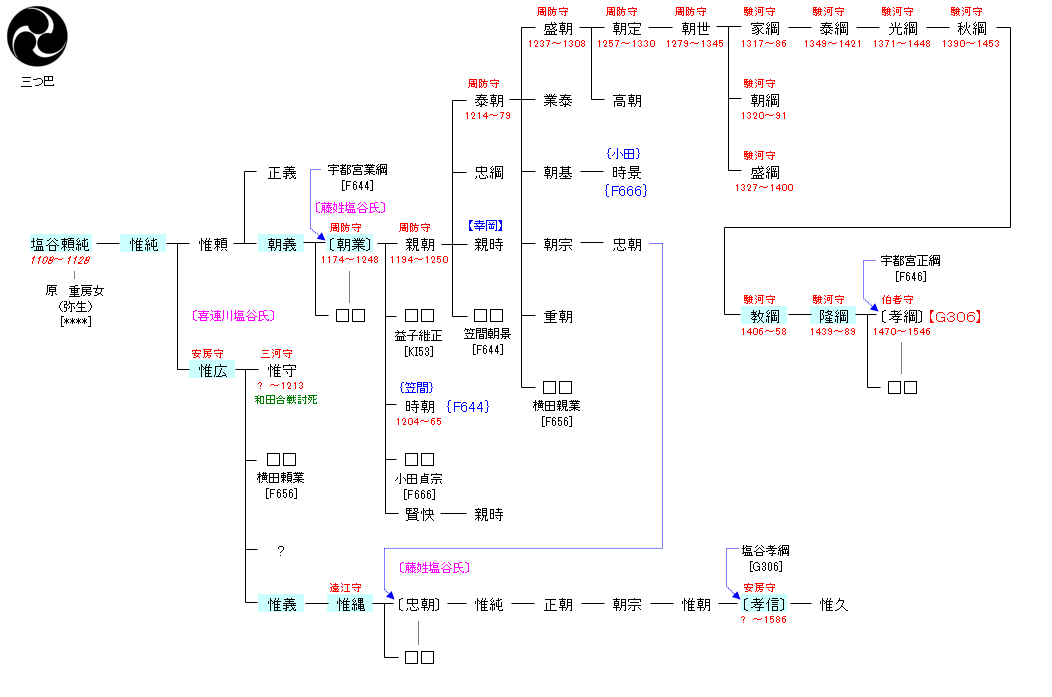

清和源氏

| G301:源 義親 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 源 義親 ― 塩谷頼純 | G305: 塩谷頼純 |

| リンク | G306 |

| 塩谷頼純 | 塩谷惟純 |

|---|---|

|

喜連川塩谷系譜によれば、天仁元年(1108年)正月に父・義親が討たれた後に、摂津国堀江で生まれたとされる。生後は、父・義親の遺領である摂津国堀江荘に住したが、喜連川塩谷系譜によれば、生後まもなく流罪により、塩谷の地に下ったとされる。矢板市史では、大治5年(1130年)頃に塩谷に下ったと推測しているが、この場合、頼純との没年の整合性を検討しなければならない。 |

3歳の時に父頼純が母方の祖父原重房の謀略によって殺害され、母の弥生も自害する不遇があり、弥生は自害の寸前、月若丸を乳母の更科に託し、更科は、陸奥国岩瀬の郡司岩瀬権太夫の養子として月若丸を預けた。月若丸は、その事実を知らぬまま育ち、13歳の時に岩瀬太郎家村と名乗って元服するが、15歳の時、更科は、その死の間際に真相を明かし、月若丸は、岩瀬権太夫の助力を得て軍勢を起こして上洛。朝廷の許しを得て、父を討った原重房の討伐を敢行する。 |

| 塩谷朝義 | 塩谷朝業 |

| 源姓塩谷氏(堀江氏)の五代目で最後の当主。兄である正義に子が無かったため、兄より家督を譲られ当主となる。これが具体的にいつかは分からないが、建久元年(1190年)前後の出来事と考えられている。しかし、本人も嗣子に恵まれなかったため、宇都宮氏より養子を迎えて娘婿とし、この養子の朝業に家督を継がせている。宇都宮氏は藤原姓であるため、これを以って源姓塩谷氏の嫡流は断絶し、以後、塩谷氏は藤姓となる。この時期については、朝業の領地のひとつであった下伊佐野の箒根神社の由緒沿革によれば、建久2年(1191年)に下伊佐野一帯が朝業の領地となり、免地高二石二斗を寄進されたとあり、この頃か、少なくともこの時以前には、家督を継いでいたものと考えられている。 |

宇都宮氏宗家4代当主宇都宮成綱と平忠正の孫娘を父母に持つ。後継者の無い塩谷朝義の養子として塩谷氏を継ぐ。 |

| 塩谷教綱 | 塩谷隆綱 |

|

応永30年(1423年)8月9日、主君である宇都宮持綱を狩猟に誘い、自国領である幸岡の地で殺害する。これは、宇都宮氏の家督相続の政争に敗れた教綱が、これを恨み、当時宇都宮持綱と対立していた鎌倉公方足利持氏と通じて起こした謀反であった。 |

長禄2年(1458年)5月8日、教綱の死後に家督を継ぐ。それから2年後の寛正元年(1460年)4月18日には、那須方の福原勝馬が支配していた沢村城を攻めて落城させ、勝馬を打首にして、家臣の大沢氏を沢村城代としている。文明5年(1473年)7月7日には、沢村城に那須方から送り込まれた間者を退け、時の城代一族であった大沢氏に加増し、その後、山本兵庫守を沢村城代としている。また、文明10年(1478年)には、家臣の大沢淡路守に金沢の地に野沢城を築かせ、1年ほどの期間、那須勢と戦っている。 |

| 塩谷惟広 | 塩谷惟義 |

|

源平合戦(治承・寿永の乱)において、その一族として源氏側として参戦し、元暦元年(1184年)2月の一ノ谷の戦いや文治元年(1185年)2月の屋島の戦いで戦功があり、塩谷荘に三千町の領地を賜り、大蔵ヶ崎城を築いて居城とする。 |

喜連川塩谷氏三代目当主。初代塩谷惟広の三男として生まれる。建保元年(1213年)、兄惟守が和田合戦において討死すると、嗣子の無かった兄の跡を継いで喜連川塩谷氏の当主となる。伝わる事績はほとんど少ないが、兄惟守が和田義盛に呼応して謀反したため、喜連川塩谷氏は鎌倉での地位を失い、惟義の時代の喜連川塩谷氏は、衰退していったものと考えられている。ただし、吾妻鏡によれば建長2年(1250年)3月1日には、閑院内裏造営の造営役を命じられており、謀反後もそれなりの地位を維持してはいたと考えられている。また、この時、惟義の名は「塩屋(塩谷)兵衛入道」となっており、出家している事から、この時には子の惟縄に家督を譲っていたものと考えられている。惟義の没年は不明である。 |

| 塩谷惟縄 | 塩谷孝信 |

|

喜連川塩谷氏の四代目当主。父惟義の跡を継いで当主となる。塩谷氏は、もともとは河内源氏から派生した一族であったが、本家の塩谷氏は、藤原姓(中原姓,下毛野姓の説もある)である宇都宮氏から養子を迎えて藤姓となり、源姓塩谷氏の血統は惟縄の祖父惟広の子孫によって辛うじて守られていたが、惟縄の伯父惟守が和田合戦で和田義盛に加担して討死すると、源姓塩谷氏は鎌倉での地位を失い急速に衰退していった。 |

喜連川塩谷氏の養子となり家督を継ぐ。 |