|

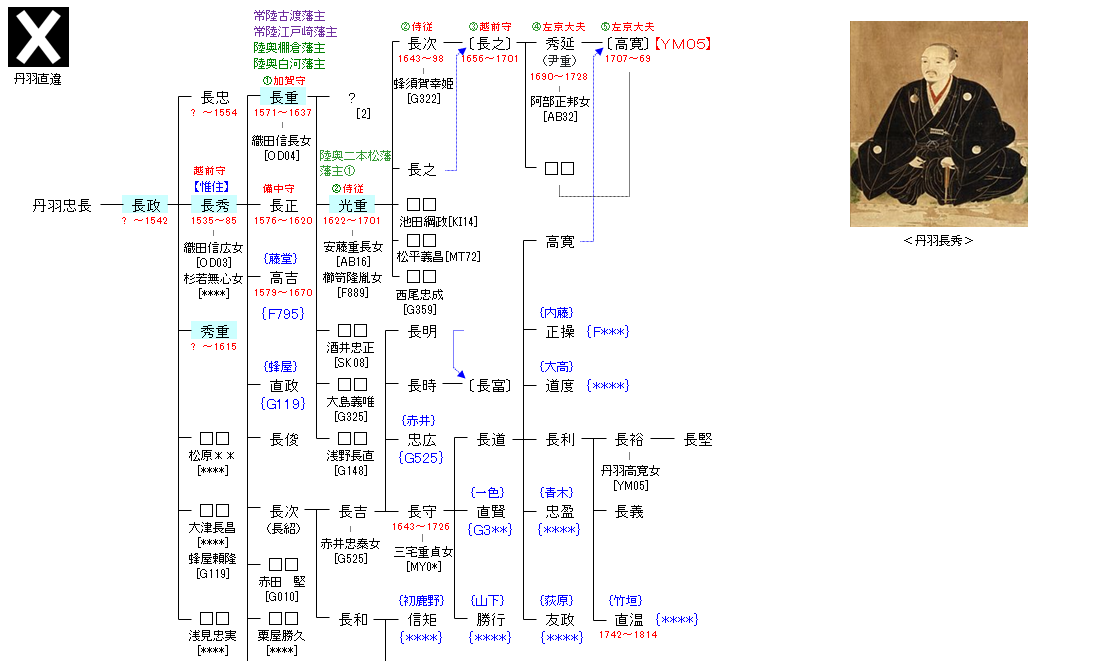

丹羽氏の出自は三説ある。一つ目は藤原姓とするもので、関白・藤原道隆の子・伊周の次男・遠峰の末流とする武蔵国春日井郡児玉党の一族で、忠長が尾張国丹羽郡児玉村に移って丹羽氏を称して、守護の斯波氏に仕えたとする。二つ目は平姓とするもので、建仁元年(1201年)に梶原景高の子・豊丸(景親)が尾張丹羽郡羽黒村に逃れてきたときの7人の従者のうちのひとりの丹羽家兼の末裔とするものである。三つ目は桓武天皇の皇子・良岑安世の裔孫と称するもので、忠長を29代子孫とする良岑姓である(ここでは三つ目の説を示す)。『丹羽家譜』では、2回改姓したとあり、平姓から藤原姓にして、最後に良岑姓に戻したとある。

長政は斯波義統に仕えて武功があったという。天文18年(1549年)に亡くなる。跡を継いだ長男の長忠も同じく義統の家臣で、天文23年(1554年)7月12日、守護代・織田信友が清洲城を奇襲した清洲合戦で戦死して、無嗣断絶となったため、織田信長家臣の次男の長秀が本流となった。

|

天文4年(1535年)9月20日、丹羽長政の次男として尾張国春日井郡児玉に生まれる。天文19年(1550年)より、長秀は織田信長に仕え、天文22年(1553年)、梅津表の合戦にて19歳で初陣を飾った。

弘治2年(1556年)、稲生の戦いでは信長方に付いた。永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いでは今川義元の攻撃部隊には入っていないものの、従軍はしている。

『信長公記』などから斎藤龍興との美濃国における戦いで台頭したと考えられ、永禄11年(1568年)に足利義昭を奉じて信長が上洛した際、南近江の六角氏征伐で箕作城を攻めるなど武功を挙げた(観音寺城の戦い)。姉川の戦いの直後から、信長は8ヶ月におよぶ近江佐和山城の包囲を続けていたが、元亀2年(1571年)2月24日に城将の磯野員昌が開城勧告を受けて退城すると、代わって長秀が佐和山城主となる。

天正元年(1573年)8月、越前国や若狭国で勢力を振るっていた朝倉義景討伐に加わり、信長の命令で義景の母(高徳院)や妻(小少将)、子の愛王丸を処刑した。9月、長秀は若狭一国を与えられ、織田家臣で最初の国持大名となった。長秀は軍事の他に若狭の治安維持や流通統制などの一国単位の取りまとめについても担っていた。政治面において優れた手腕を発揮し、安土城普請の総奉行を務めるなど多大な功を挙げている。

天正7年(1579年)、但馬の羽柴秀長とともに、丹波に攻め込み氷上城の波多野宗長に勝利している。天正9年(1581年)、越中木舟城主の石黒成綱を信長の命令で近江で誅殺した。越中願海寺城主・寺崎盛永父子も信長の命令で、長秀が城主をつとめる近江佐和山城で幽閉の後、切腹となった。同年の京都御馬揃えにおいても、一番に入場するという厚遇を与えられている。また、天正伊賀の乱にも従軍しており、比自山城の戦いなどで戦っている。

家老の席順としては、筆頭格の佐久間信盛失脚後にこの位置に繰り上がった柴田勝家に続く二番家老の席次が与えられ、両名は織田家の双璧といわれた。

天正10年(1582年)6月、三好康長,蜂屋頼隆と共に織田信孝の四国派遣軍(長宗我部征討軍)の副将を命じられる。また、上洛中の徳川家康が大坂方面に向かうにあたり、案内役の長谷川秀一から引き継ぐ形で津田信澄と共に接待役を信長から命じられていた。しかし、出陣直前に本能寺の変が起こると、長秀は信孝を補佐し、逆臣・明智光秀の娘婿にあたる津田信澄を共謀者とみなして殺害。その後、信孝と共に羽柴秀吉の軍に参戦して山崎の戦いで光秀を討った。変に際して大坂で四国出陣の準備中だった長秀と信孝は、光秀を討つには最も有利な位置にいたが、信孝と共に岸和田で蜂屋頼隆の接待を受けており、住吉に駐軍していた四国派遣軍とは別行動をとっていた。このため、大将不在の時に本能寺の変の報せが届いたことで四国派遣軍は混乱のうちに四散し、信孝・長秀の動員できる兵力が激減したため、大規模な軍事行動に移ることができなかった。止むを得ず守りを固めて羽柴軍の到着を待つが、もはやその後の局面は秀吉の主導にまかせるほか無かった。

清洲会議でも長秀は池田恒興と共に秀吉が信長の後継者に推す信長の嫡孫・三法師を支持。天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いでも秀吉を援護し、戦後は若狭国と近江国志賀・高島二郡の代わりに、越前国(敦賀郡・南条郡の一部・大野郡の一部を除く)および加賀国能美・江沼二郡を与えられた。石高は約60万石と推定されている。

天正13年(1585年)4月16日、長秀は積寸白(寄生虫病:蛔虫?)のために死去。享年51。長秀は割腹して取り出そうとしたが2日後に死亡、いわゆる切腹ではなかった。跡目は嫡男の長重が継いだ。

|