<神皇系氏族>天神系

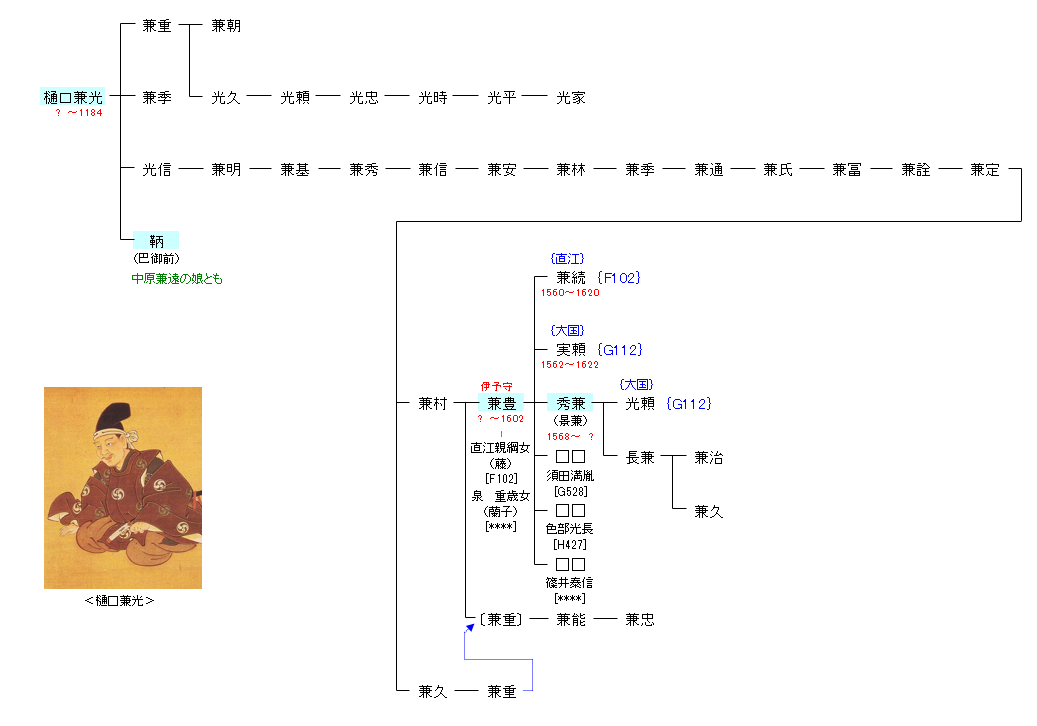

| NK22:中原兼遠 | 磯城黒速 ― 十市磐古 ― 中原以忠 ― 中原兼遠 ― 樋口兼光 | NK23:樋口兼光 | ● |

| リンク | {F102}{G112} |

| 樋口兼光 | 巴御前(鞆絵) |

|---|---|

|

正式な名のりは中原兼光。木曾義仲の乳母子にして股肱の臣。義仲四天王の一人。信濃国筑摩郡樋口谷に在して「樋口」を称した。 |

中原兼遠の娘とする【NK22】を参照 |

| 樋口兼豊 | 樋口秀兼 |

|

はじめ、上田長尾家当主・長尾政景に仕えた(おそらく家老かそれに順ずる格)。政景の死後は、その子で越後国の大名・上杉謙信の養子となる長尾顕景(後の上杉景勝)に仕える。謙信死後に起きた上杉氏の家督争いである御館の乱では景勝方として武功をあげ、天正9年(1581年)に荒戸城将となり、100石を加増されて天正年間に直峰城主に任じられた。 |

幼少・青年期ははっきりとした経歴は伝わってはいないが、上杉家に人質として来ていた真田源次郎と年が近かったため仲がよかったと言われる。秀兼は三兄弟の末子だが長兄の兼続が直江家に、次兄の実頼が小国家の養子行ったことで残った秀兼が実家の樋口家を継ぐことになった。米沢転封後は1000石を知行した。慶長19年(1614年)、大阪冬の陣に上杉家の武将として参加した。なお、長兄の兼続が、大国家を継いでいた次兄・実頼の後継者に、秀兼の嫡男の光頼を指名したため、光頼は大国家を継ぎ樋口家は次男の長兼が継いだ。没年は不群である。 |