<神皇系氏族>地祇系

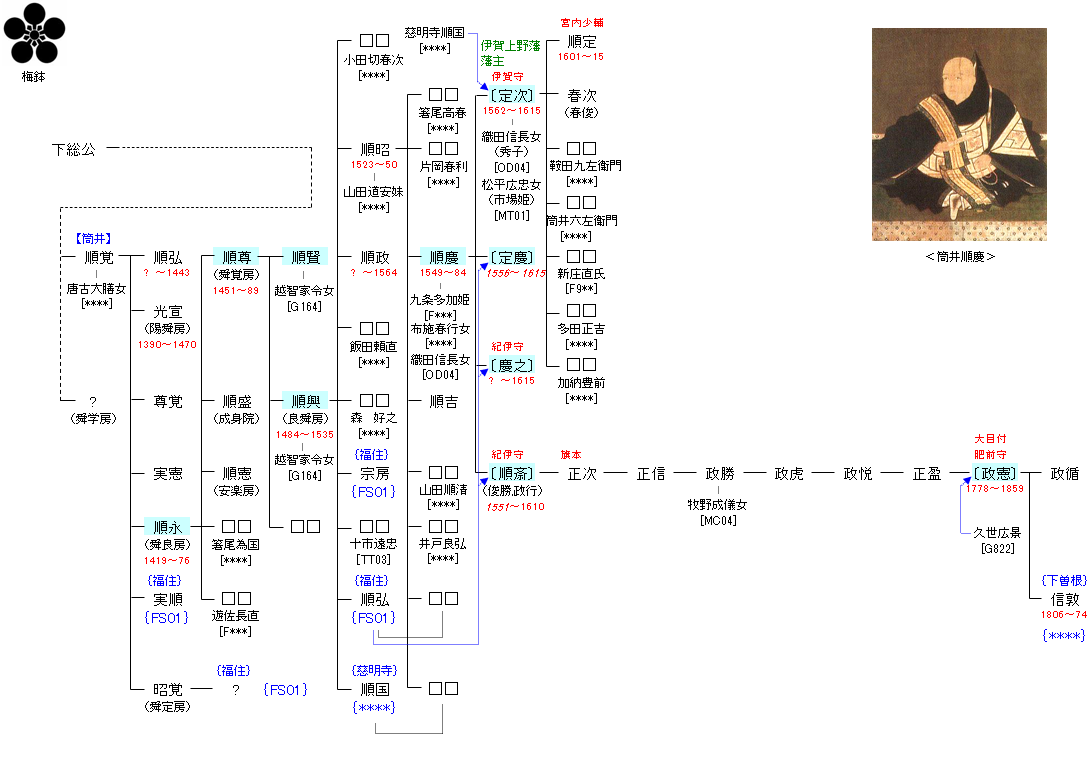

| MW01:大三輪大友主 | 大三輪大友主 ― ? ― 筒井順覚 | MW21:筒井順覚 | ● |

| リンク | {FS01} |

| 筒井順永 | 筒井順尊 |

|---|---|

|

嘉吉元年(1441年)、長兄・順弘と次兄・成身院光宣が摂津河上五ヶ関代官職を巡って争い、順弘が敗れて行方をくらますと、相国寺僧侶だった順永は還俗、筒井氏当主となった。初め、光宣は納得しなかったが、後に和睦して共に順弘と対峙した。以降、順永は光宣と行動を共にするようになる。 |

当時の大和は畠山義就と畠山政長が対立した影響で国人も2派に分かれて抗争していた。筒井氏は政長派に属し、応仁の乱では順尊は父・順永と共に義就派の越智家栄,古市澄胤と大和で戦った。 |

| 筒井順賢 | 筒井順興 |

|

延徳元年(1488年)から9代将軍・足利義尚の命で上京していた父・筒井順尊が翌年客死したため、順賢が家督を継ぐが、幼少のため叔父・成身院順盛が後見人となったようである。 |

大永元年(1521年)、兄・順賢の跡を継いで当主となり、越智氏と和睦してその娘を娶った。同年3月、10代将軍・足利義稙が管領・細川高国と仲違いして和泉国を経て淡路島に出奔した後、10月に堺に上陸、畠山尚順,畠山義英が呼応して畠山稙長(尚順の子)と戦った時、順興は越智家栄と共に稙長側に参陣、義英軍を打ち破った。その後も稙長軍に属して義英と戦った。 |

| 筒井順慶 | 筒井定次 |

|

筒井氏は興福寺一乗院に属する有力宗徒が武士化し、父・順昭の代には大和最大の武士団となり、筒井城を拠点に戦国大名化していた。 |

織田信長の死後は豊臣秀吉の家臣となり、大坂城へ人質として赴いた。天正12年(1584年)、順慶の死により家督を相続した。同年、小牧・長久手の戦いに参戦、この戦いで定次の家臣・松倉重信が奮戦し、戦功を称えられ右近大夫に叙任された。天正13年(1585年)の紀州征伐では堀秀政などと共に千石堀城を攻めた。同年の四国攻めにおいては、中村一氏や蜂須賀正勝と共に先鋒に任じられ、東条関之兵衛が籠城する木津城を攻撃する。 |

| 筒井定慶 | 筒井慶之 |

|

筒井氏から福住氏に入った福住順弘の次男・正次として生まれた。母は伯父にあたる筒井順昭の次女。兄の順元は福住本家を継いだとされるが、消息が不明である。弟に慶之および順斎がいるが、この二人は同一人物かもしれず、慶之が後に順斎を名乗った可能性がある。 |

2人の兄・定慶,順斎と共に従兄の筒井順慶の養子となるが、順慶死後の跡は同じく養子で従兄の定次が継いだ。その後、定次は豊臣方との内通疑惑により徳川家康に切腹を命じられ、長兄の定慶が当主となった。 |

| 筒井順斎 | 筒井政憲 |

|

兄や弟と同じく従兄に当たる筒井順慶の養子になるが、跡を継ぐことはなかった。後継の従兄・筒井定次は徳川家康の命により切腹した。その後、大和郡山城1万石を家康から与えられた兄・定慶は、大坂の陣で豊臣軍に敗れ逃亡、その後、福住で切腹した。慶之も奈良で切腹した。 |

江戸時代後期の旗本。通称は右馬助,佐次右衛門。官位は伊賀守,和泉守,紀伊守,肥前守。 |