|

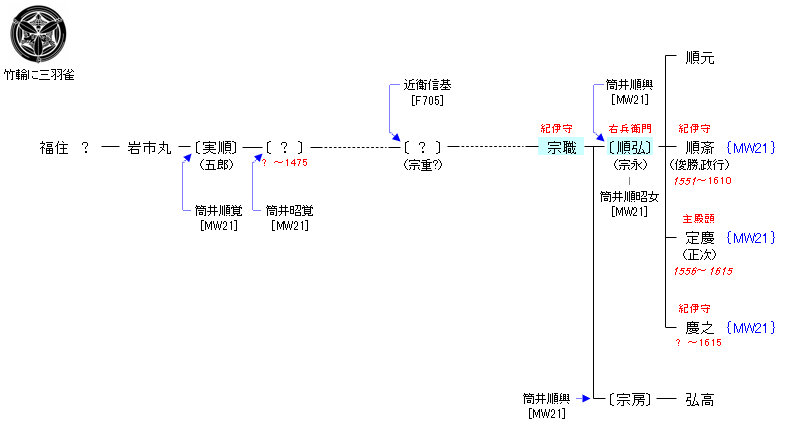

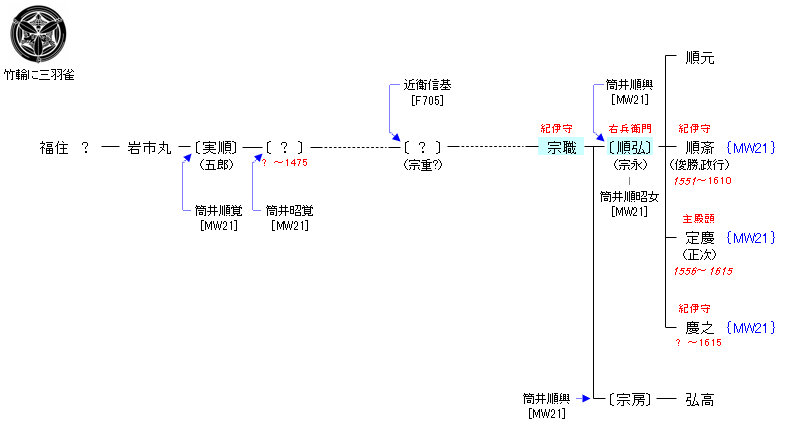

福住氏(福須美氏)は春日社の国民で、筒井氏が刀禰を務める戌亥脇党の一員。東山内(大和高原)の中央部西側に位置する福住郷を本拠とし、福住城を本拠とした。室町時代には筒井順覚の子・五郎や筒井昭覚の子・某が福住氏の養子となっている。

最盛期における当主は宗職で、福住七郷の鎮守である氷室神社の神主を務めた。福住氏が拠った福住井之市城は、東山内地域における城郭としては大規模で、多田氏の貝那木山城,山田氏の馬場城と並ぶもので、福住氏の勢力の大きさを表したものといえる。また、氷室神社に残る春日版嘉禄本大般若経奥書には、「大和国山辺郡福住庄氷室宮御宝前御経也宗職(花押)時天文八年(1539)己亥八月五日」とあり、宗職の力のほどを示している。

宗職は筒井順慶を家老として支え、永禄2年(1559年)、嫡子・宗永に神主を譲渡すると、同年6月17日に奉告祭祝詞を当社に納めて隠居した。

|

福住井之市城主。『和州諸将軍伝』によると、筒井順興の子で福住氏の養子になったといい、福住宗職の嗣子とされる。

天文19年(1550年)6月、筒井順昭が死去すると、その子・順慶の後見を福住宗職が務めた。筒井家では、河内と結びつこうとする順政派と興福寺を重視する福住宗職派の対立があったとされ、弘治3年(1557年)12月、宗職派の圧力を受けた順慶は大和を出て畠山氏の実力者・安見宗房の居城である河内飯盛山城へと入った。翌永禄元年(1558年)11月、順慶は河内守護代・遊佐氏の娘婿となる。この頃より順政が順慶を後見するようになっており、永禄2年(1559年)6月に宗職は出家した。

同年8月、宗房と敵対する三好長慶の家臣・松永久秀が大和に侵攻を開始し、筒井城を奪われた順慶と順政は椿尾上城へと退く。この侵攻に際し、筒井与党である戌亥脇衆や超昇寺氏らが久秀の軍勢を引き入れており、福住氏も久秀に味方していた。背景には宗房と結んで勢力を伸ばそうとする筒井氏への反発があったものとみられる。

永禄9年(1566年)6月に順慶は筒井城を取り戻したが、永禄11年(1568年)10月8日、将軍・足利義昭と織田信長の援軍を受けた松永久秀により再度筒井城を奪われた。永禄12年(1569年)には福住氏も在所を追われており、その闕所地は久秀の家臣・山口秀勝に与えられている。

元亀2年(1571年)6月、順慶は足利義昭の養女を娶り、同年8月、辰市城での戦いで松永方を破って筒井城を取り戻した。天正4年(1576年)5月、順慶は信長より大和支配を認められ、天正9年(1581年)9月の信長による伊賀攻略の際は、福住氏が筒井氏の大将として大和南方の衆を率い名張に討ち入っている。

子の定慶,慶之,順斎が順慶の養子となっている。

|