|

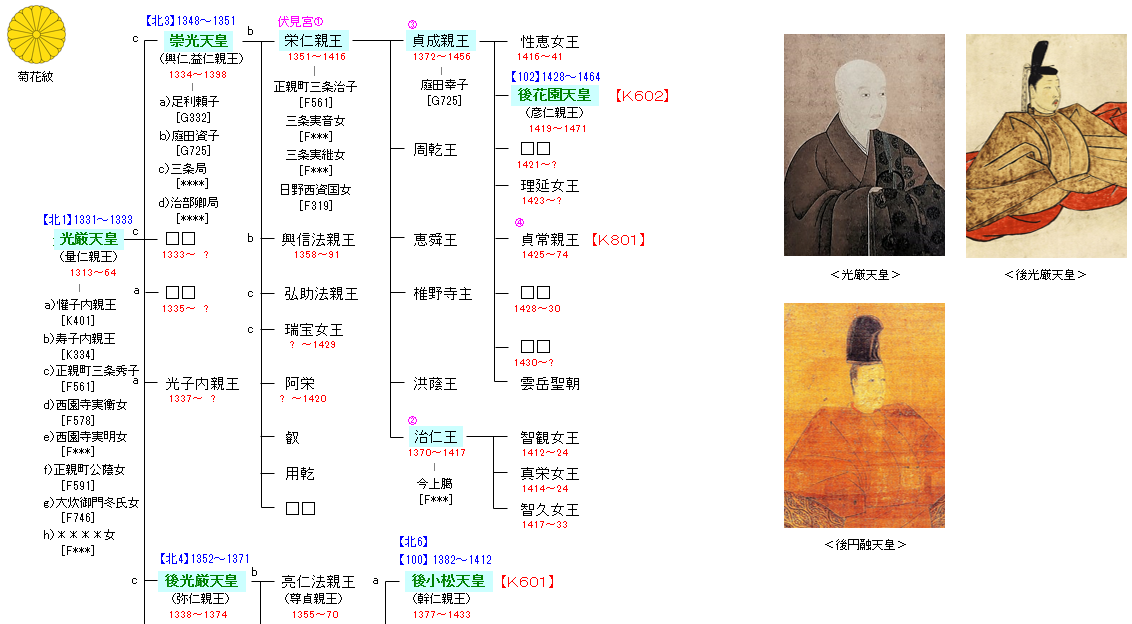

正和2年(1313年)7月9日、誕生。幼少期は持明院統の正嫡として、叔父である花園上皇をはじめとする親族から帝王教育を受けた。嘉暦元年(1326年)7月、後醍醐天皇の皇太子となる。

元弘元年(1331年)8月24日、鎌倉幕府の打倒に失敗した後醍醐が京都を出奔すると、9月20日、後鳥羽天皇の先例に基づき、後伏見上皇の詔を用いて19歳で践祚。のちに捕縛された後醍醐より皇室伝来の三種の神器を継承し、即位礼および大嘗祭を挙行する。

在位3年目の正慶2年(1333年)春頃から後醍醐による倒幕運動が活発となり、同年5月には、後醍醐天皇方に寝返った足利尊氏による攻撃を受け、避難していた六波羅探題邸が陥落する。幕府軍と共に東国へ逃避行をするも近江国番場にて幕府軍全員が自害し、自身も逮捕された。そして、後醍醐に廃位されてしまう。

しかし、建武3年(1336年)2月、後醍醐天皇方を離反し敗走していた尊氏に対し、後醍醐天皇方である新田義貞の追討を命じる院宣を与えた。そして、義貞を破った尊氏の反撃によって後醍醐の建武政権が崩壊すると、治天の君に返り咲いた。同年8月に弟の豊仁親王を践祚させ(光明天皇)、北朝が開かれる。吉野に逃れた後醍醐を頂点とする南朝も開かれ、二人の天皇が立つ南北朝時代となったが、序盤より北朝が優勢を獲得した。

光明と皇子・崇光天皇の在位中は院政を敷き、新たに成立した室町幕府と協調しながら法整備や撫民政策を実行した。幕府と協調した徳政は、貞和徳政と称されている。天龍寺や安国寺利生塔の建立にも関与した。また、和歌にも力を入れ、勅撰和歌集である『風雅和歌集』を自ら編纂するなどした。

ところが、足利将軍家の内訌である観応の擾乱が起き、観応2年(1351年)11月、尊氏が南朝に降伏して正平一統が成ると、北朝は一時的に廃止された。崇光は廃位され、光厳院政も停止された。さらに翌年には、南朝によって大和国の山奥である賀名生に拉致されてしまう(三上皇拉致)。

程なくして北朝は復活することとなるが、皇子である弥仁王践祚の計画に失望して幽閉中に出家し、禅宗に帰依した。延文2年(1357年)2月、帰京。晩年に持明院統の相続を定め、その後の伏見宮の成立や存続に深く関与している。その後、丹波国山国に常照皇寺を建立し、同地で修行して悟りを得た。貞治3年(1364年)7月7日、常照皇寺にて崩御。宝算52(満51)。

南北朝合一以降も、自身の皇統が独占して天皇を輩出していくことになるが、明治44年(1911年)、自身の子孫である明治天皇が世論の煽りを受けて南朝の天皇を正統とした結果、『皇統譜』から除外され歴代天皇の地位を消失した。その生涯は、始終乱世に翻弄され、さらに最終的には二度も皇位を否定されるなど、天皇としても数奇なものであった。しかし、そのなかでも花園上皇の教えを守り、真摯に政務に向かったとされる。光厳は、治天の君として民衆を思いやり、生涯にわたって君主としての責任を果たそうとした天皇と評価されているが、したたかな為政者像も提示されている。

|

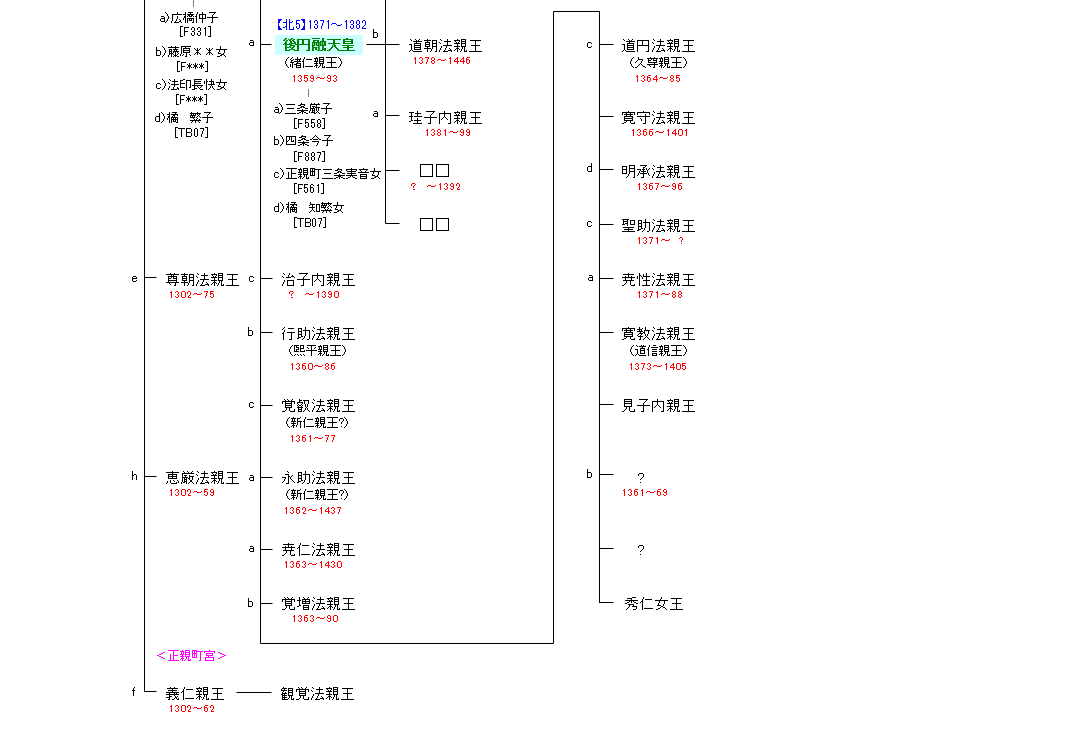

光厳天皇の第一皇子。母は正親町三条公秀の女の正親町三条秀子。光明天皇の譲位を受けて践祚し、父の光厳上皇が院政を執った。在位中には観応の擾乱が激化し、南朝と足利尊氏の和平である正平一統が成立すると、南朝の後村上天皇によって廃位された。さらに、正平一統が破綻すると、光厳上皇,光明上皇,直仁親王とともに、南朝によって拉致された。

旧北朝は、新天皇の践祚に必要とされる三種の神器を南朝に渡してしまっており、さらに次期天皇の任命権者である上皇のいずれも南朝方に連れ去られ(三種の神器が不在の場合、当時は後鳥羽天皇の先例に基づき太上天皇の詔宣を用いて新天皇の践祚を行うことができた)、新しい天皇を践祚する方法が無く、再興に多大な困難が生じた。たまたま南朝による拉致をまぬがれた光厳の第二皇子で崇光の同母弟にあたる弥仁王が擁立され、祖母の広義門院が光厳に代わって主導し、継体天皇の「群臣義立」の先例を基に後光厳天皇が践祚した。

金剛寺で3年あまりの抑留生活を送るが、南朝勢力が衰微して講和へ傾くようになると、延文2年(1357年)2月に光厳院,直仁親王とともに帰京する。直仁親王はすでに出家したため、光厳は崇光を持明院統の正嫡に定めた。帰京後の崇光と後光厳は良好な関係を築いたとされるが、応安3年(1370年)8月にいたって後光厳が自らの第二皇子の緒仁への譲位を望むと、両者の関係は決裂した。即位の事情から天皇としての正統性を疑われており、緒仁を正式に皇太子に立てることもできなかった後光厳に対し、崇光は自らの第一皇子の栄仁の即位を要求して争ったが、最終的には後光厳に押し切られ、後光厳から緒仁への譲位が実現した。後円融天皇である。なお、永徳2年(1382年】4月に後円融が第一皇子の幹仁(のちの後小松天皇)に譲位しようとしたときは、後円融は過剰に崇光を恐れたが、崇光は栄仁の即位を主張せず、また足利義満が後円融を強く支持したため、結局、栄仁の即位は実現しなかった。応永5年1月13日(1398年1月31日)、失意のうちに崩御。宝算65。

北朝内部の皇統は二つに割れ、後光厳天皇の血統が皇位を継承する一方、崇光天皇の血統は伏見宮を名乗る。崇光天皇の没後、称光天皇の崩御によって後光厳皇統が途絶えると、伏見宮家から彦仁王が践祚(後花園天皇)。以降はこの皇統が皇位を独占している。また、伏見宮も貞常親王(後花園天皇の弟)の皇統で伝えられ、明治以降に数多くの宮家が分流したことから、崇光天皇は現在の皇室と旧皇族の男系での共通祖先の天皇にあたる。

|