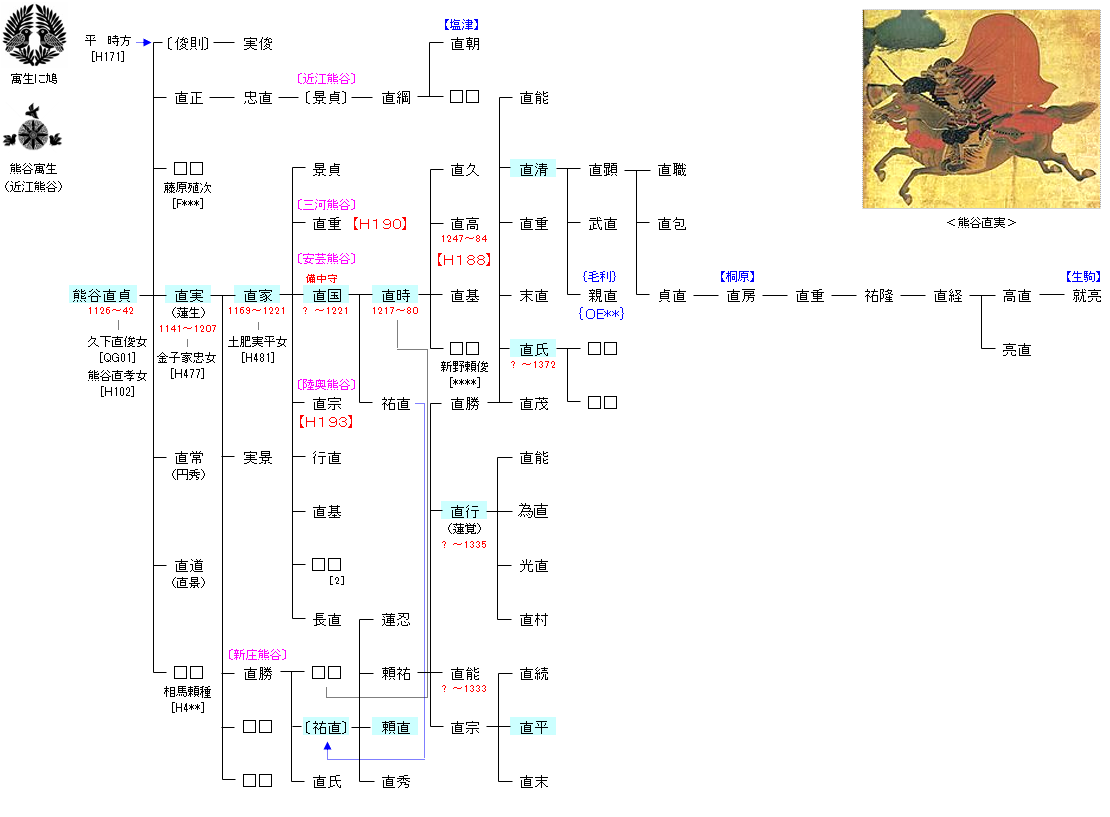

<桓武平氏>高望王系

| H102:平 良望 | 平 高望 ― 平 良望 ― 熊谷直貞 | H187:熊谷直貞 |

| リンク | H188・H190・H193 |

| 熊谷直貞 | 熊谷直実 |

|---|---|

|

出自は正確なところは不明で、諸家に伝わる各種の系図によると、大きく分けて3つの説が伝えられている。1つは、桓武平氏・平直方の孫の平盛方の子とする説。2つ目は、宣化天皇の後裔で丹治姓・私市氏の熊谷直季が熊谷氏を名乗った初代であり、その孫の熊谷直孝の実の子が直貞という説(この説では直貞は初代ではなく第4代とされ、平盛方は関係がない)。3つ目に、2説を折衷した、丹治姓の直孝の継嗣として平氏の一門である平直貞が養子に迎えられたとする説である。 |

直実の祖父・平盛方が勅勘をうけたのち、父・直貞の時代から大里郡熊谷郷の領主となり、熊谷を名乗った。平家に仕えていたが、石橋山の戦いを契機として源頼朝に臣従し御家人となる。のちに出家して法然上人の門徒となり蓮生と号した。 |

| 熊谷直家 | 熊谷直国 |

|

治承・寿永の乱に父の直実とともに加わり、治承8年(1184年)の一ノ谷の戦いに参加。この戦いでは、父と郎党一人の三人組で平家の陣に一番乗りで突入し、平山季重ともども討死しかけている。 |

熊谷直家の子として生まれる。成長後、鎌倉御家人として遇され、1221年の承久の乱では、主力の1人として戦闘に参加。同年6月13日の宇治川の戦いで後鳥羽上皇側の名将・山田重忠と戦って討死した。この時の戦功により、息子の直時に安芸国三入荘が与えられた。 |

| 熊谷直時 | 熊谷祐直 |

|

父の直国は1221年の承久の乱における宇治川の戦いで討死したが、その戦功を賞されて、同年9月に執権・北条義時により、安芸国三入荘を与えられた。翌1222年(貞応元年)には三入荘に入部し、所領の北端に近い場所に伊勢ヶ坪城を築いて、本拠と定めた。 |

生年は不詳であるが、兄の直時が1217年(建保5年)の生まれであるため、1218年から父の直国討死の1221年頃の出生と推定される。1234年(文暦元年)、母の吉見尼の計らいによって、兄の熊谷直時の所領であった西熊谷郷と三入荘の1/3を、幕府の命令によって譲られた。これは母の吉見尼の強い思いでもあり、亡き父の熊谷直国の意向とされる。この一件で、安芸国の熊谷氏は本庄系熊谷氏と新庄系熊谷氏の二派への分派が決定的となった。祐直は早速三入荘に下向し、桐原に新山城を築いて居城とした。 |

| 熊谷頼直 | 熊谷直清 |

|

1288年(正応元年)6月に、安芸国佐東郡の一部地頭職であった武田泰継と所領を巡って争い、鎌倉幕府より施行状を出された。 |

器量においては弟の直氏に分があり、父の直勝は惣領の座を直氏に継がせたかったとされる。しかし、直清も武勇に優れた武将であり、元弘元年/元徳3年(1331年)から始まる元弘の乱で活躍した。元弘3年/正慶2年(1333年)、後醍醐天皇が隠岐から伯耆国船上山に帰還し、全国の諸侯に参陣を呼びかけた。大塔宮護良親王の令旨が千種忠顕より本庄系の熊谷直経に届けられた。しかし、直経は直前の千早城の戦いにおいて重傷を負っていたため、代理として新庄系熊谷氏当主の直清を出陣させた。 |

| 熊谷直氏 | 熊谷直行 |

|

熊谷直勝の次男。器量に優れ、父の直勝は直氏に惣領を継がせたかったとされる。元弘元年/元徳3年(1331年)の元弘の乱においては、本庄系の熊谷直経より早く鎌倉幕府側として出陣し、翌年には楠木正成の籠もる千早城の攻略に向かった。元弘3年/正慶2年(1333年)2月には、千早城を攻撃し、戦闘中に右足を骨折する怪我を負い、親族の熊谷直村と家臣の西条直正も負傷した。 |

足利尊氏が鎌倉で挙兵すると、安芸守護・武田信武も建武2年(1335年)12月に挙兵する。後醍醐天皇が指導する朝廷への不満から、毛利元春や吉川実経らをはじめとする安芸国の有力な豪族が尊氏方に参加。熊谷氏の総領家も足利方に従うが、分家であった蓮覚とその子直村、甥の直統らは南朝方に味方した。武田軍の東上を阻むべく、自身の築城した矢野城に籠城して、武田信武率いる足利勢との間に同年12月23日、矢野城攻防戦が開始された。少数とはいえ天然の要害を利用した堅城であった矢野城に立てこもった蓮覚は、多勢の武田軍を相手に奮戦奮闘し、寄せ手の吉川師平が討死、多くの将兵が負傷・死亡した。しかし4日間の籠城戦の後、矢野城は落城。蓮覚ら一族は討死した。 |

| 熊谷直平 | |

| 建武の新政が崩壊し、南北朝時代が始まると、室町幕府内で権力闘争が顕著になった。足利尊氏と足利直義・直冬の仲も険悪となり、直義・直冬は南朝に降り、尊氏と争った。正平5年/観応元年(1350年)に、直冬は直平に南朝へ協力するように要請した。翌年2月、直平は安芸守護であった武田信武に従って北朝方として活動したが、5月には南朝方に鞍替えした。しかし、翌年には足利尊氏,義詮から恩賞を受け、常陸親王(当時、周防国の大内弘世の庇護を受けていた後醍醐天皇の皇子・満良親王だと推定される)からも安芸国入野郷北方を与えられるなど、南北朝の形勢を伺いながら、巧みに所領を拡大していった。 |