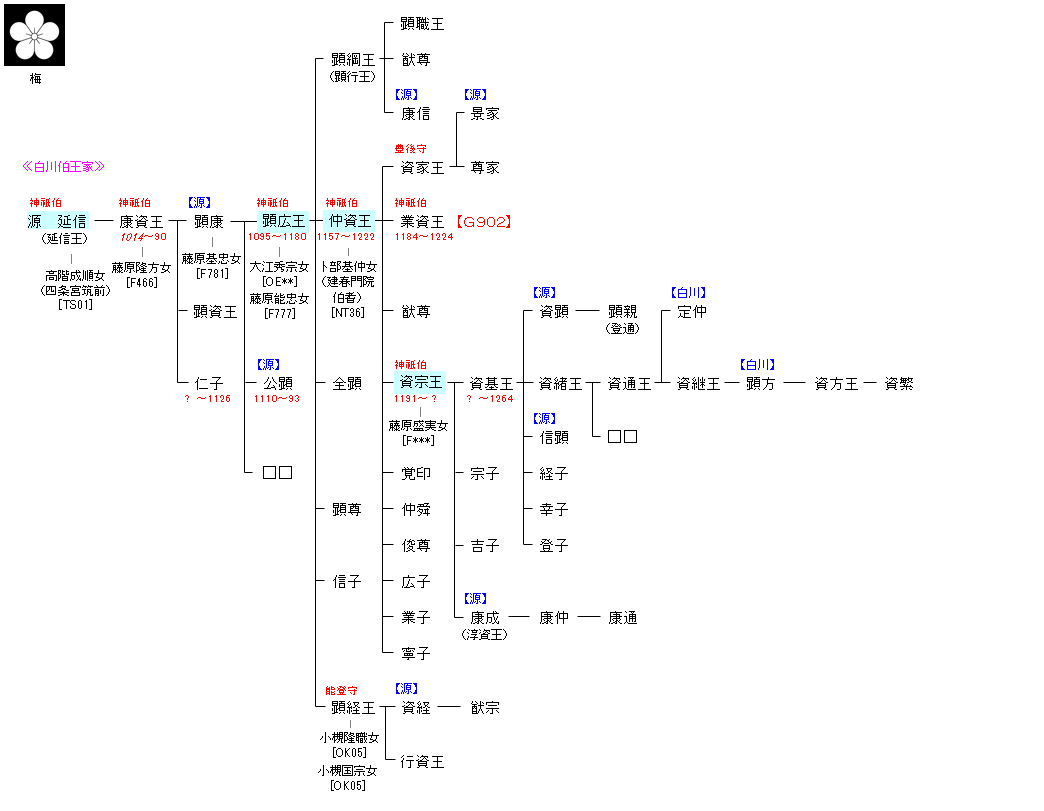

花山源氏

| K325:冷泉天皇 | 冷泉天皇 ―(花山天皇)― 源 延信 | G901:源 延信 |

| リンク | G902 |

| 源 延信 | 顕広王 |

|---|---|

|

白川家の特徴は、神祇伯の世襲と、神祇伯就任とともに「王」を名乗ったことである。「王」の身位は天皇との血縁関係で決まり、本来は官職に付随する性質のものではない。非皇族でありながら、王号の世襲を行えたのは白川家にのみ見られる特異な現象である。 |

父・顕康王は村上源氏の右大臣・源顕房の猶子となり源氏を称した。顕広王も当初は源氏を称したが、のち擬制的に祖父・康資王の子となり、花山天皇裔の三世王となった(実系では花山天皇の五世孫)。当時、諸王は三条天皇の子孫を最後に天皇家からの分出は絶えて四世王以下となっており、三世王格の顕広王は世数の面で他の諸王に優っていた上に、長寿を保ったことから、諸王の筆頭として事実上の王氏長者(王氏是定)の地位を確立した。 |

| 仲資王 | 資宗王 |

|

永暦2年(1161年)、従五位下に叙爵し、顕順から仲資に改名する。高倉朝の承安3年(1173年)六条天皇即位時に左褰帳の典侍を務めた信子女王の譲りにより17歳で従五位上に進むが、50歳ごろまで従五位下に留まっていた父・顕広王に比べて大幅に早い昇進であった。さらに、安元2年(1176年)には兄・顕綱王を差し置いて、顕広王から神祇伯の官職を譲られる。この急速な昇進の背景には、仲資王が父・顕広王から寵愛を受けていたことが想定される。 |

建仁元年(1201年)、王氏爵により従五位下に叙爵する。神祇伯を世職としていた花山王氏は兄・業資王が継いでいたため、元久2年(1205年)、資宗王は源朝臣姓を与えられ、侍従に任官する。建永2年(1207年)従五位上に昇叙されるが、翌承元2年(1208年)5月に殿上にて蔵人頭・葉室光親に対して放言を浴びせ、一時解官となった。 |