村上源氏

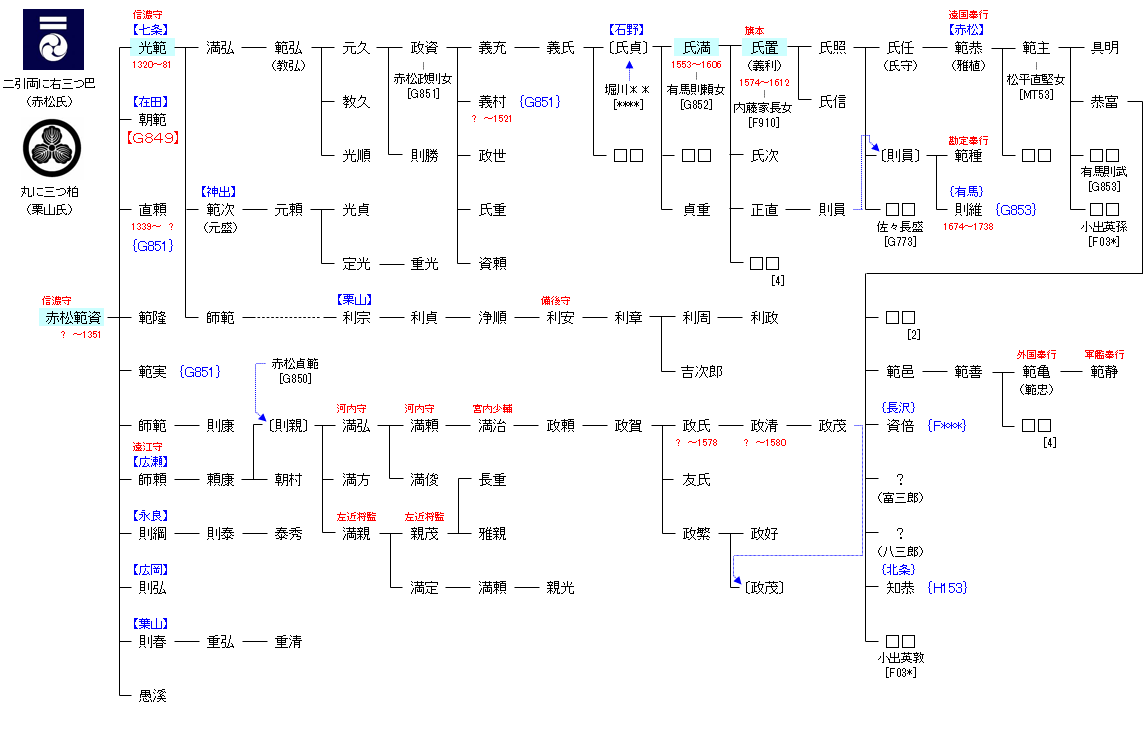

| G847:赤松家範 | 源 師房 ― 源 顕房 ― 源 季房 ― 赤松家範 ― 赤松範資 | G848:赤松範資 |

| リンク | G849・{G851}{G853} |

| 赤松範資 | 赤松光範 |

|---|---|

|

赤松則村(円心)の嫡男。元弘3年/正慶2年(1333年)、父・円心が鎌倉幕府討幕のために挙兵したとき、これに従って京都での戦いで武功を挙げた。ところが、その後の後醍醐天皇の建武の新政で赤松氏が行賞で冷遇されたため、父と共に足利尊氏に与し、朝廷軍と各地で戦って武功を挙げた。それにより、室町幕府成立後、尊氏から摂津国守護に任じられた。正平5年/観応元年(1350年)、父の死により家督を継いで当主となる。同年、尊氏の弟・足利直義と高師直の対立である観応の擾乱では、尊氏・師直側に与して直義軍と戦っている。 |

京都七条の屋敷に住んでいたことから七条光範とも称される。 |

| 石野氏満 | 石野氏置 |

|

赤松氏の庶流の一族で、父・石野氏貞が石野城に拠ったことから石野氏を名乗った。 |

名門守護大名・赤松氏の庶流七条氏の後裔。上総国下湯江陣屋を領した。対外的には石野氏を称した。 |