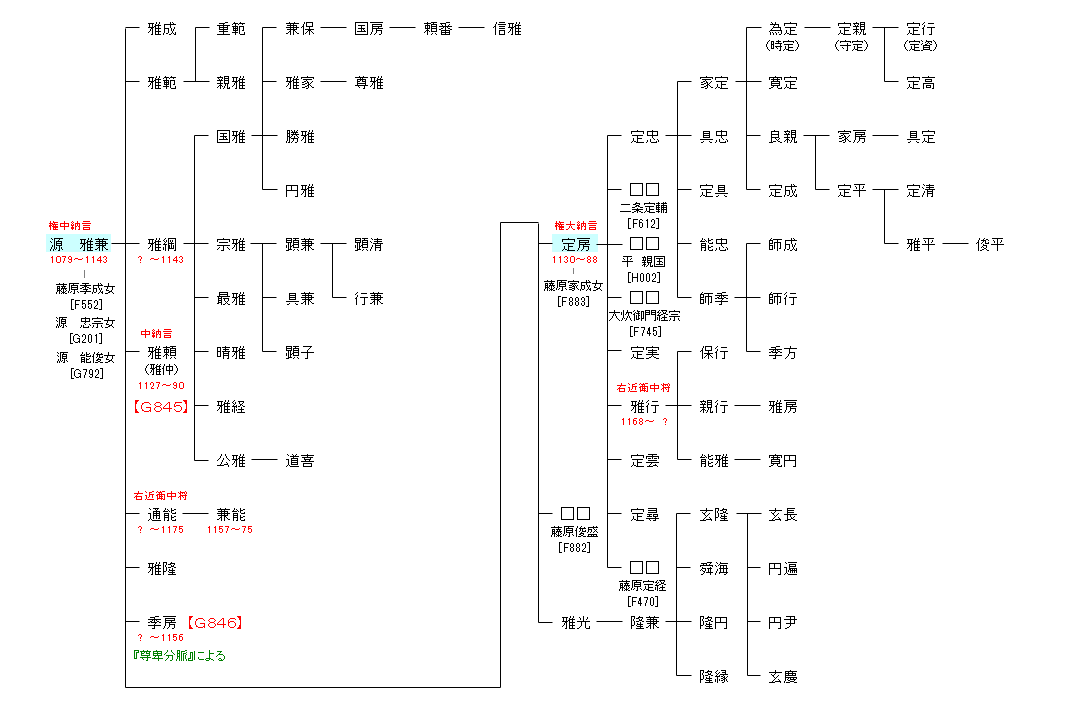

系図コネクション

村上源氏

| G813:源 顕房 | 源 師房 ― 源 顕房 ― 源 雅兼 | G844:源 雅兼 | ● |

| リンク | G845・G846 |

| 源 雅兼 | 源 定房 |

|---|---|

|

平安時代後期の公卿。村上源氏の出で、薄雲中納言と呼ばれた。 |

堀川大納言と号す。従兄にあたる右大臣・雅定の猶子となる。歌人・能書家としても聞こえた。一説には、赤松氏は定房の子孫の系統とされる。 |

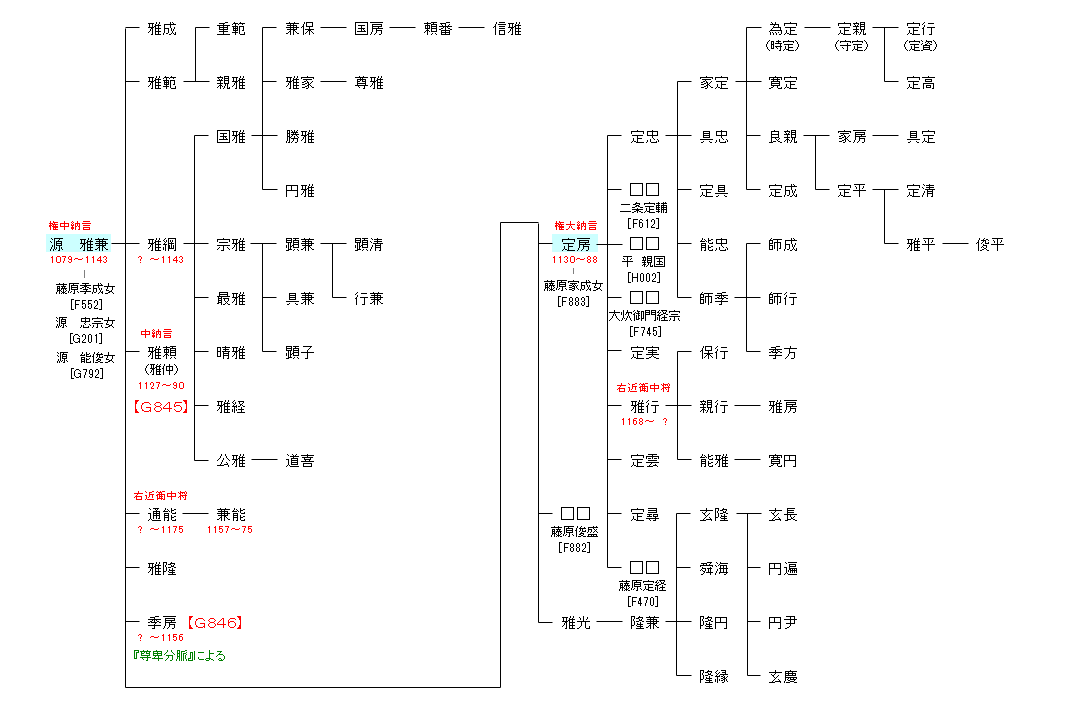

| G813:源 顕房 | 源 師房 ― 源 顕房 ― 源 雅兼 | G844:源 雅兼 | ● |

| リンク | G845・G846 |

| 源 雅兼 | 源 定房 |

|---|---|

|

平安時代後期の公卿。村上源氏の出で、薄雲中納言と呼ばれた。 |

堀川大納言と号す。従兄にあたる右大臣・雅定の猶子となる。歌人・能書家としても聞こえた。一説には、赤松氏は定房の子孫の系統とされる。 |