清和源氏

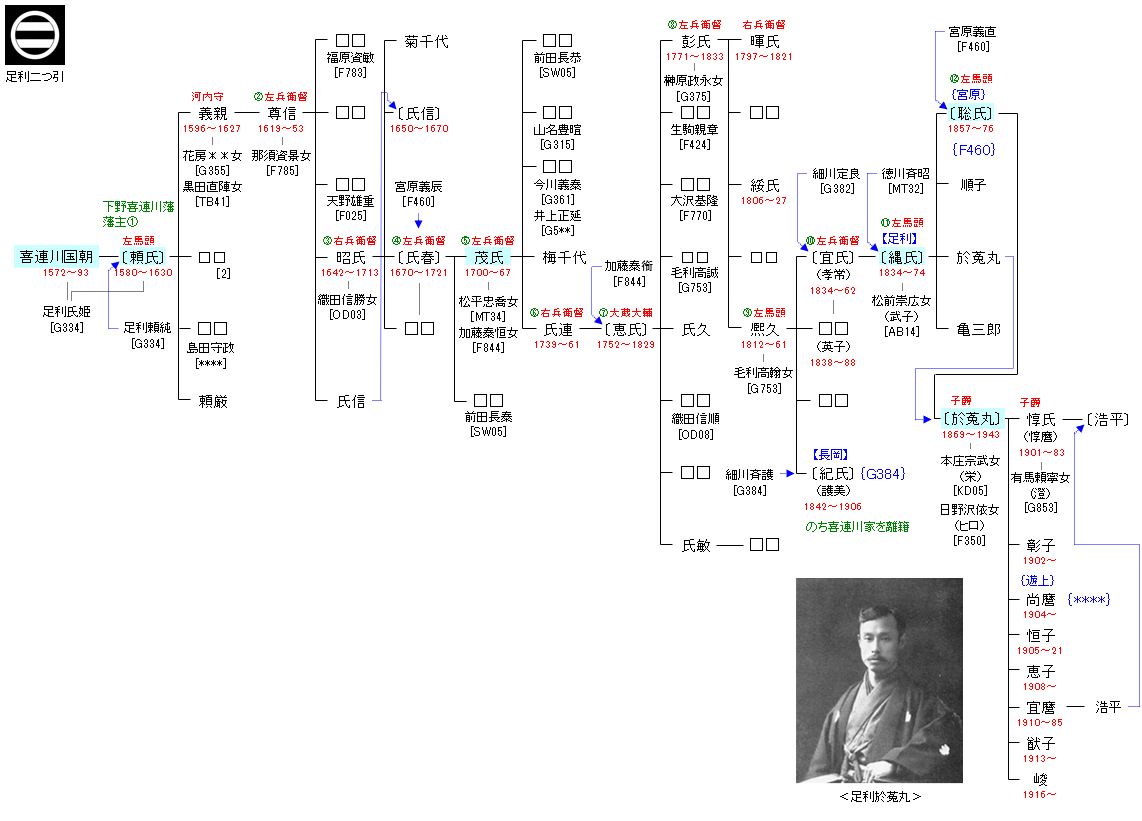

| G334:足利基氏 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 源 義国 ― 足利義氏 ― 足利尊氏 ― 足利基氏 ― 喜連川国朝 | G335:喜連川国朝 | ● |

| リンク | {G384}{F460} |

| 喜連川国朝 | 喜連川頼氏 |

|---|---|

|

元亀3年(1572年)、足利頼純の嫡男として誕生。すなわち小弓公方・足利義明の孫にあたる。16世紀末期、関東公方の末裔である古河公方と、それから分裂した小弓公方は後北条氏に圧迫されて凋落し、第一次国府台合戦で戦死した義明の遺児である頼純は安房国の里見義康に庇護され、頼純の子の国朝・頼氏兄弟も里見氏の下で育った。 |

天正8年(1580年)、足利頼純の次男として誕生した。文禄2年(1593年)2月、兄・国朝が文禄の役のため九州に赴く途上、安芸国で病死するため、同3年(1594年)、上洛して豊臣秀吉に謁見し、遺領を継ぐこととなった。このとき、国朝の室であった足利氏姫を娶った。 |

| 喜連川茂氏 | 足利縄氏 |

|

元禄13年(1700年)12月2日(もしくは元禄15年(1702年))、第4代藩主・喜連川氏春の長男として生まれる。享保2年(1717年)5月15日、徳川吉宗に御目見し、享保6年(1721年)に父が死去したため跡を継いだ。弓術に秀で、一寸の強弓を扱うことで知られた。宝暦7年(1757年)12月25日、次男の氏連に家督を譲って隠居し、明和4年(1767年)5月15日に死去した。 |

天保15年(1844年)4月7日、水戸藩主.・徳川斉昭の11男(庶子)として生まれる。幼名は余一麿、初名は父より偏諱を受け昭縄。文久2年(1862年)6月28日、喜連川藩主・喜連川宜氏が早世したため、末期養子として家督を継いだ。喜連川家の通字により諱を縄氏に改め、通称として左馬頭を称する。同年閏8月4日、第14代将軍徳川家茂に御目見する。 |

| 足利聡氏 | 足利於菟丸 |

|

幕臣1400石高家職・宮原摂津守義直の次男として江戸に生まれる。明治2年(1869年)4月8日に先代・縄氏の養嗣子となり、同年5月5日に縄氏が隠居したために家督を相続した。同年6月18日従五位下・左馬頭に叙任。 |

下野喜連川藩11代藩主・喜連川(足利)縄氏の長男で、12代藩主・足利聡氏の養子。父・縄氏が隠居した後に生まれた。1876年(明治9年)、養父・聡氏の隠居に伴い、家督を相続。1884年(明治17年)7月8日、子爵を叙爵した。1935年(昭和10年)に隠居し、家督を長男・足利惇氏に譲る。1943年(昭和18年)死没。 |