清和源氏

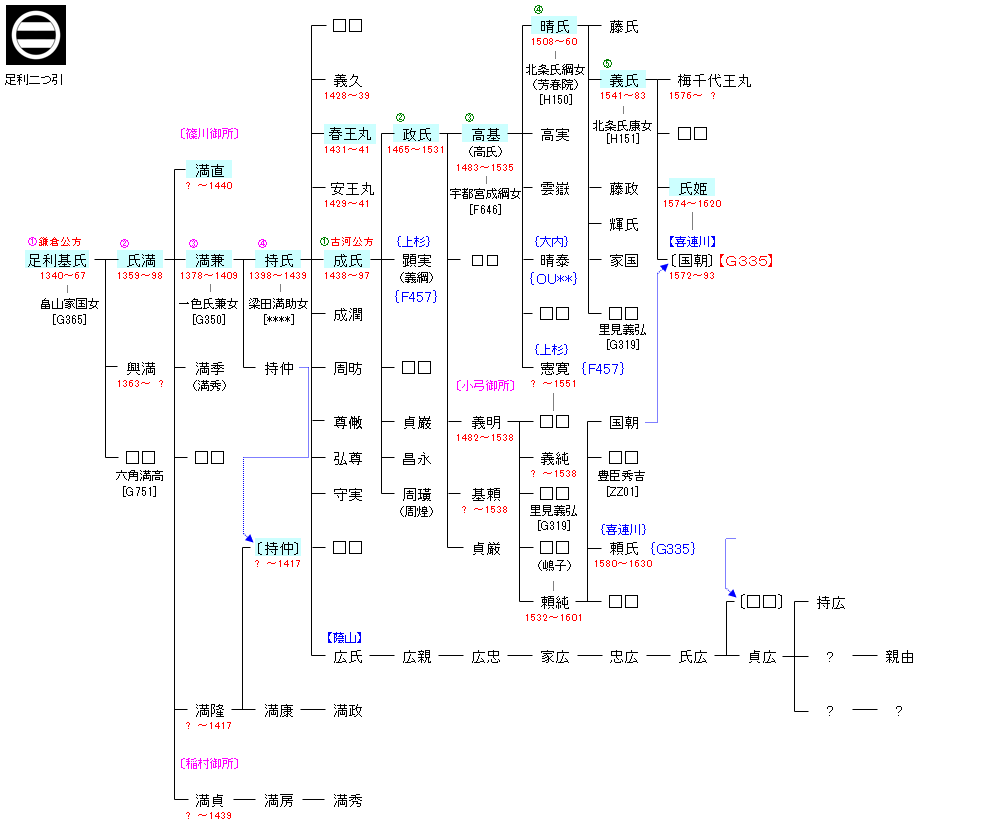

| G332:足利尊氏 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 源 義国 ― 足利義氏 ― 足利尊氏 ― 足利基氏 | G334:足利基氏 |

| リンク | G335・{F457} |

| 足利基氏 | 足利氏満 |

|---|---|

|

足利将軍家の内紛から発展した観応の擾乱が起こると、父・尊氏は鎌倉にいた嫡男で基氏の兄・義詮に次期将軍として政務を担当させるため京都へ呼び戻し、正平4年/貞和5年(1349年)に次男である基氏を鎌倉公方として下向させ、鎌倉府として機能させる。この折、幼い基氏を補佐した執事(後の関東管領)の1人に上杉憲顕がいた。 |

正平22年/貞治6年(1367年)4月、父・基氏の死去をうけて鎌倉公方となる。ただし幼少のため、5月に京都から佐々木道誉が下向、引継ぎの事務に携わっている。 |

| 足利満直 | 足利満兼 |

|

応永5年(1398年)の足利氏満の急死をきっかけに鎌倉府の奥州統治体制の再編成を迫られ、翌応永6年(1399年)に新しい鎌倉公方となった兄・満兼の命により陸奥国安積郡に派遣、下向して篠川に本拠地を置き「篠川御所」と呼ばれた。 |

父と同じく元服時に第3代将軍・足利義満の偏諱を授かり満兼と名乗る。鎌倉公方は父の代より京都の将軍家とは緊張関係が続いており、応永6年(1399年)10月に大内義弘が堺で義満に対して挙兵した応永の乱では義弘に呼応。さらに自身も義弘に加勢するため鎌倉を発ち、武蔵府中まで進軍するが、関東管領の上杉憲定に諫止され、12月に義弘の敗死を聞き、翌年の3月5日に鎌倉に引き返した。6月15日、伊豆の三島神社に納めた願文によって幕府に恭順の意を示し、最終的に罪を赦されている。 |

| 足利持氏 | 足利持仲 |

|

応永16年(1409年)月の父・満兼の死去によって9月に鎌倉公方となる。翌応永17年(1410年)8月、叔父である足利満隆が持氏に対して謀反を企てているとの風説が立ち、持氏が関東管領であった上杉憲定の屋敷に逃げ込むという騒動が発生するが、憲定の仲介により持氏の異母弟の乙若丸を満隆の養子とすることで和睦・落着した(騒動は反憲定の勢力が満隆と結んだために発生したものであったため、その煽りを受けて憲定は翌年に関東管領を辞任している)。 |

満兼が身分が低い女性に産ませた子で、当初は上野国で秘かに育てられていたが、応永7年(1400年)に満兼が正式に実子と認めて鎌倉に呼び寄せたという。 |

| 足利春王丸 | 足利成氏 |

|

父の持氏が室町幕府将軍・足利義教に反抗した末に、永享11年(1439年)に自害に追い込まれると(永享の乱)、弟の安王丸とともに下野国日光山に潜伏する。後に密かに結城氏朝に居城の結城城に匿われ、義教が自身の子を関東公方に就けようとしたことに反対する氏朝に擁立され籠城するが、上杉持房を総大将とする幕府軍により落城(結城合戦)。安王丸とともに長尾因幡守に捕らえられ、京都護送中に義教の命令により弟とともに美濃国垂井宿の金蓮寺にて殺害される。享年12。 |

永享12年(1440年)3月に結城合戦が始まり、嘉吉元年4月に下総結城城が陥落した時に、持氏遺児の安王丸,春王丸,成氏の弟の3人が捕えられたが、成氏本人は戦場にはいなかった。この時、兄の安王丸・春王丸は殺された。やがて、成氏は文安4年(1447年)3月に鎌倉公方となり、8月に信濃から鎌倉に帰還した。後に宝徳元年(1449年)に元服。 |

| 足利政氏 | 足利高基 |

|

延徳元年(1489年)、父・成氏から家督を譲られ、古河公方を継承する。父と同様に足利義政より偏諱を受け、政氏と名乗る。 |

明応4年(1495年)に元服して、室町幕府第11代将軍・足利義高(後の義澄)の偏諱を受けて高氏と名乗るが、初代将軍・足利尊氏の初名と被ってしまうため、後に初代鎌倉公方・足利基氏(尊氏の子)の一字により高基または義基と改名した。 |

| 足利晴氏 | 足利義氏 |

|

将軍足利義晴から偏諱を受けて晴氏を名乗る。享禄4年(1531年)、関東享禄の内乱を経て、古河公方の地位を確立する。 |

幼名は梅千代王丸。父が北条氏康と河越城の戦いで、敵として戦って敗れて幽閉されると、北条氏からの強い意向で古河公方となったが、天文24年(1554年)11月の元服は、古河御所ではなく北条氏の一支城であった葛西城で行われた。このとき室町将軍である足利義輝から、足利将軍家の通字である「義」の字を偏諱として受け義氏と名乗り、仮冠役は外伯父にあたる氏康が務めた。 |

| 足利氏姫 | |

|

天正11年(1583年)に父が死去すると、弟の梅千代王丸は既に死去していたため、9歳にして古河公方家の家督を事実上相続した。 |