清和源氏

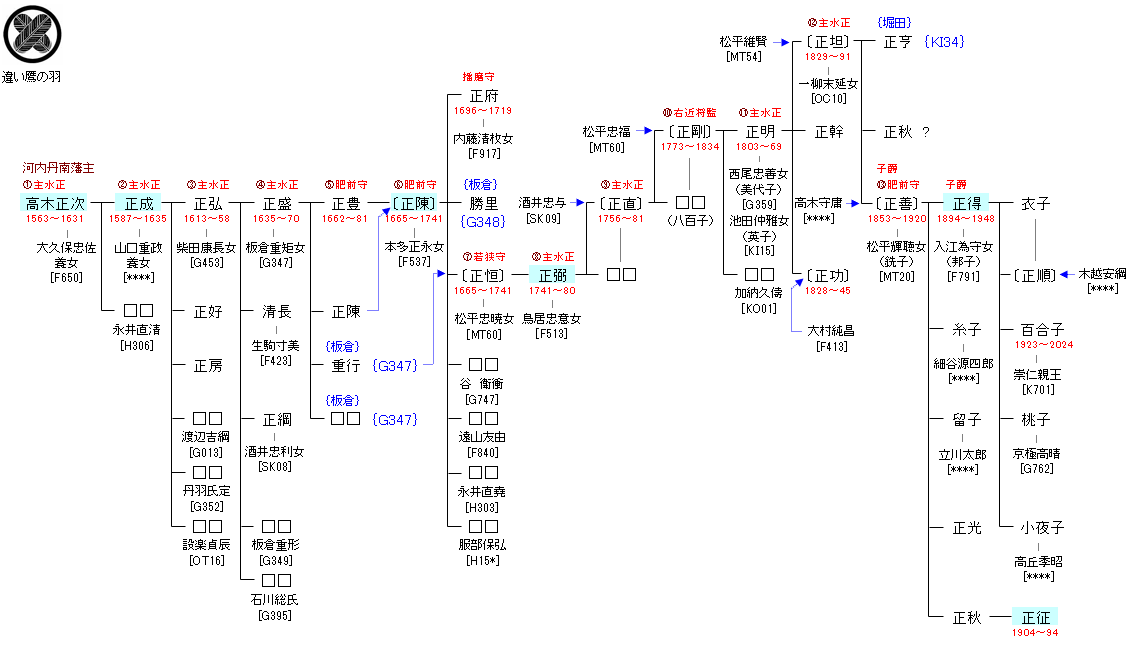

| G171:高木信光 | 源 経基 ― 源 満仲 ― 源 頼親 ― 源 頼房 ― 宇野頼治 ― 高木信光 ― 高木正次 | G172:高木正次 | ● |

| リンク | {G347}{G348}{KI34} |

| 高木正次 | 高木正成 |

|---|---|

|

永禄6年(1563年)、尾張緒川にて生まれる。天正10年(1582年)より徳川氏に仕え、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いや天正18年(1590年)の小田原征伐に参陣して武功を挙げた。朝鮮出兵にも参陣している。文禄3年(1594年)、家督を継いで5000石を領する。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは信濃上田城の真田昌幸と戦い、その功績により慶長7年(1602年)に2000石を加増された。 |

初代藩主・高木正次の長男として近江国にて誕生した。母は大久保忠佐の養女。幼名は善次郎。 |

| 高木正陳 | 高木正弼 |

|

4代藩主・高木正盛の次男として誕生した。天和元年(1681年)7月11日、先代藩主で兄の高木正豊が嗣子無くして若死にしたため、その跡を継いだ。同年7月22日、5代将軍・徳川綱吉に御目見する。 |

7代藩主・高木正恒の長男として誕生した。幼名は熊次郎、主水。寛保3年(1743年)7月25日、正恒の死去により、家督を相続する。宝暦7年(1757年)3月1日、9代将軍・徳川家重に御目見する。同年12月18日、従五位下・主水正に叙任する。宝暦8年(1758年)10月21日、河内国丹南郡の領地の一部を丹北郡,志紀郡に移される。明和元年(1764年)9月15日、大番頭に就任する。 |

| 高木正得 | 高木正征 |

|

旧河内丹南藩の最後の藩主高木正善の子として生まれる。東京帝国大学理学部動物学科を経て東京帝国大学大学院修了。昆虫学,寄生虫学を専攻。1920年2月に襲爵。 |

丹南藩藩主の分家筋に当たる高木正秋(高木正得の弟)を父として、東京府東京市赤坂区青山高樹町で生まれる。「高樹町」の町名は、丹南藩邸があったことに由来し、高木の生家も1000坪の敷地に80坪の邸を構えていた。 |