<藤原氏>北家 秀郷流

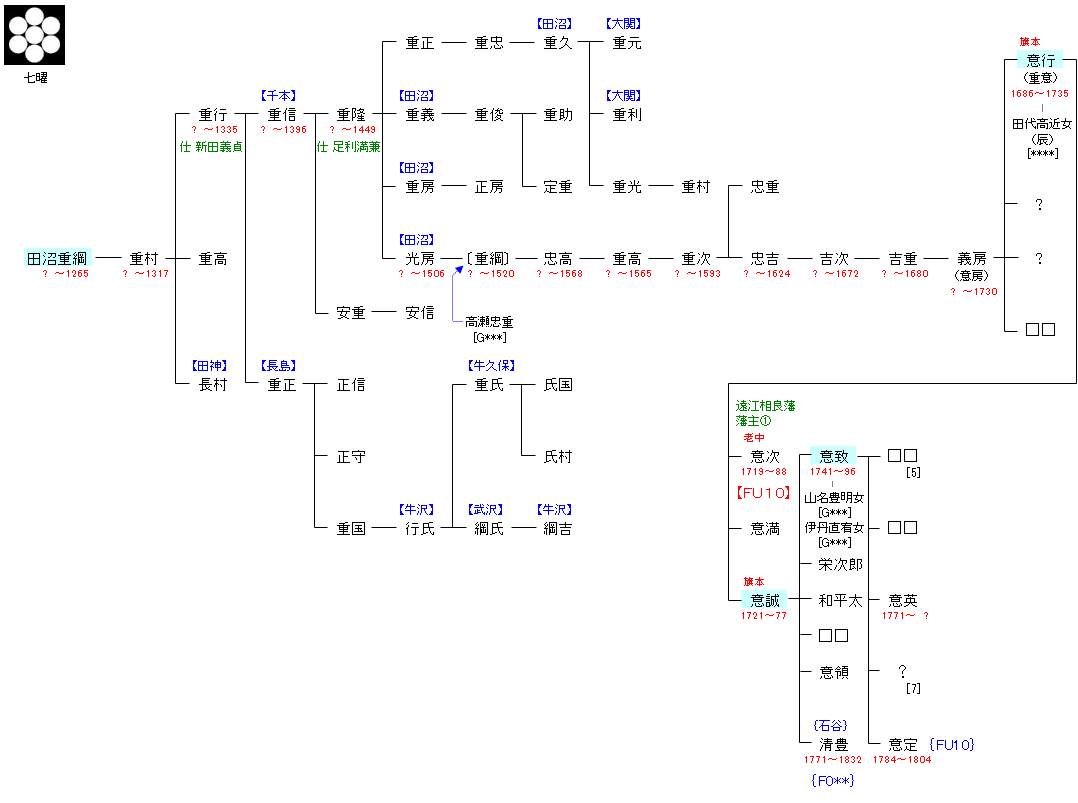

| FU08:佐野重長 | 藤原兼光 ― 足利成行 ― 戸矢子有綱 ― 佐野基綱 ― 佐野成綱 ― 佐野重長 ― 田沼重綱 | FU09:田沼重綱 |

| リンク | FU10 |

| 田沼重綱 | 田沼意行 |

|---|---|

| もとは下野国安蘇郡佐野庄に土着した佐野氏(佐野成俊)で、その分家で安蘇郡田沼村を領した佐野重綱(成俊から数えて6代目)が1224年(元仁元年)に、田沼氏として家を興したとされる(ただし、後世の田沼意知の暗殺原因の1つに佐野氏系図の未返還が原因だった説があることに触れ、この出自が必ずしも事実ではない可能性も残されている)。 | 紀州藩の足軽の子で、父・義房(意房とも)が病にかかり、紀州藩の禄を離れて和歌山城下で静養することになったため、子の意行は田代七右衛門高近(紀州藩家臣)に養われることとなり、その娘婿となった。紀州藩に仕官したが、享保1年(1716年)に徳川吉宗が将軍に就任した際に、吉宗に小姓として召されて、幕府旗本に列した。6月、将軍の小姓となり、300俵を受けた。享保4年(1719年)7月27日にのちに幕府老中となる田沼意次を生む。享保9年(1724年)11月に従五位下主殿頭に叙任し、享保18年(1733年)9月には300石を与えられて、これまで支給されていた切米も石高に改められて、相模国高座大住郡に600石を賜った。享保19年(1734年)8月、小納戸頭取となったが、12月18日に死去。享年49。田沼家の家督は意次が継いだ。 |

| 田沼意誠 | 田沼意致 |

|

徳川吉宗の側衆であった父・意行の次男として生まれる。吉宗が幕政を主導するために引き入れた紀州系幕臣としては第2世代に当たる。1732年(享保17年)に徳川宗尹の小姓となる。1736年(元文元年)に200俵取りとなり、後の御三卿の一つとなる一橋家に死去まで仕えることとなる。1746年(延享3年)、一橋家附切となる。1759年(宝暦9年)に知行500石となり、2月9日には一橋家の家老に昇進、従五位下・能登守に叙任した。1770年(明和7年)に300石を加増され、800石の旗本となった。意誠が長く勤めた一橋家家老職には、1779年(安永7年)7月28日に子の意致が目付から就任している。 |

1774年(安永3年)に家督を継ぎ、将軍・徳川家治の子の徳川家基について、西丸目付となる。1779年(安永7年)に一橋家家老に就任する。徳川家斉の将軍就任に力を尽くし、1781年(天明元年)に夭逝した家基に代わり家斉が家治の世子となると、ほぼ同時の閏5月19日に意致は一橋家家老から小姓組番頭格・西丸御側取次見習いとなった。 |