|

天正10年(1582年)の本能寺の変後に空白地となった甲斐・信濃を巡っての徳川家康との争いでは、後北条氏の将として同族の北条氏勝らと共に兵8000を率いて最前線で行動したが、甲斐で家康の家臣・鳥居元忠,三宅康貞,水野勝成に襲撃され敗北している(天正壬午の乱)。その後、甥で当主の北条氏直が家康と和睦、両国は家康の領土となり獲得はならなかった。

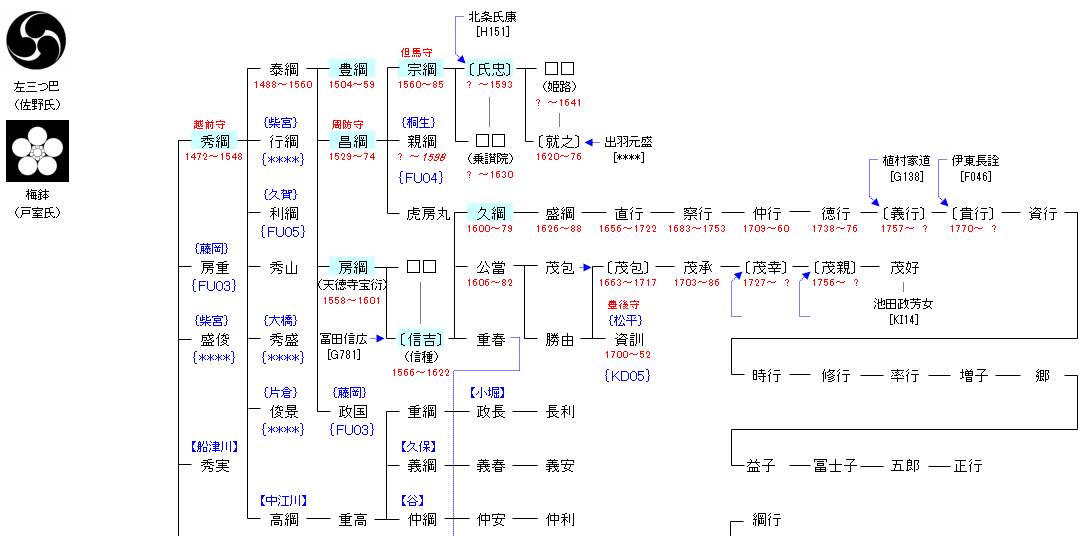

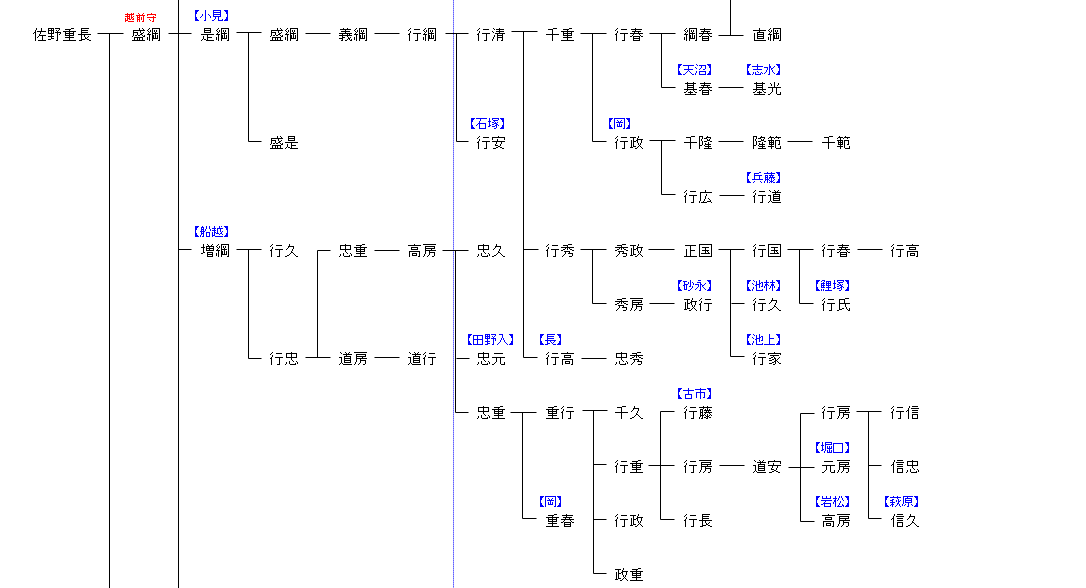

天正13年(1585年)、佐野宗綱が足利長尾氏の当主・長尾顕長との争いで戦死すると、宗綱の弟(叔父とも)である佐野房綱ら佐竹氏から養子を迎えようとする重臣と、後北条氏から養子を迎えようとする反対派の重臣に分かれて対立した。これを知った後北条氏は翌天正14年(1586年)8月に唐沢山城に強引に占拠、氏忠が宗綱の養子として佐野氏を継いだ。房綱ら佐竹派の重臣はこれに憤慨して出奔している。

佐野氏を継いだ氏忠は佐竹派の重臣を追放して北条氏時代からの自らの家臣に代えるなどして当主としての支配を確立した。また、氏忠は他氏を継いだ他の兄弟よりも大きな権限が与えられていたらしく、北条氏の意向と無関係な独自の内容を持つ発給文書の存在や小田原(宗家)からの奉行人の派遣がなく氏忠自身の家臣が務めていたことなどが知られている。

天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐では小田原城に籠城。敗戦により後北条氏が滅亡した後は氏直に従い、高野山に入る。その後、大関斉と号し、伊豆河津で隠遁生活を送り、文禄2年(1593年)に死去。秀吉により、房綱を経てその養嗣子である佐野信吉が佐野氏の家督を継承することになった。

静岡県賀茂郡河津町の林際寺に位牌がある。

乗讃院と姫路は後北条氏滅亡後に毛利輝元にあずけられていたが、毛利氏が関ヶ原の戦いでの敗戦により周防・長門移封時に、長門に知行1000石を与えられた。乗讃院が寛永7年(1630年)6月26日に没した後、毛利氏家臣の出羽元盛の次男・就之が姫路の婿養子となる形で家名は存続し、元盛とその子孫は北条姓を称した。なお姫路は寛永18年(1641年)11月9日に没し、就之は延宝4年(1676年)7月9日に57歳で没した。

|

天徳寺宝衍もしくは天徳寺了伯と号したが、房綱本人のものと思われる大半の書状には「宝衍」と記されてる一方、「了伯」は『唐沢城老談記』『唐沢軍談』などである。佐野氏の家督を継承後に「房綱」を名乗ったとされる。

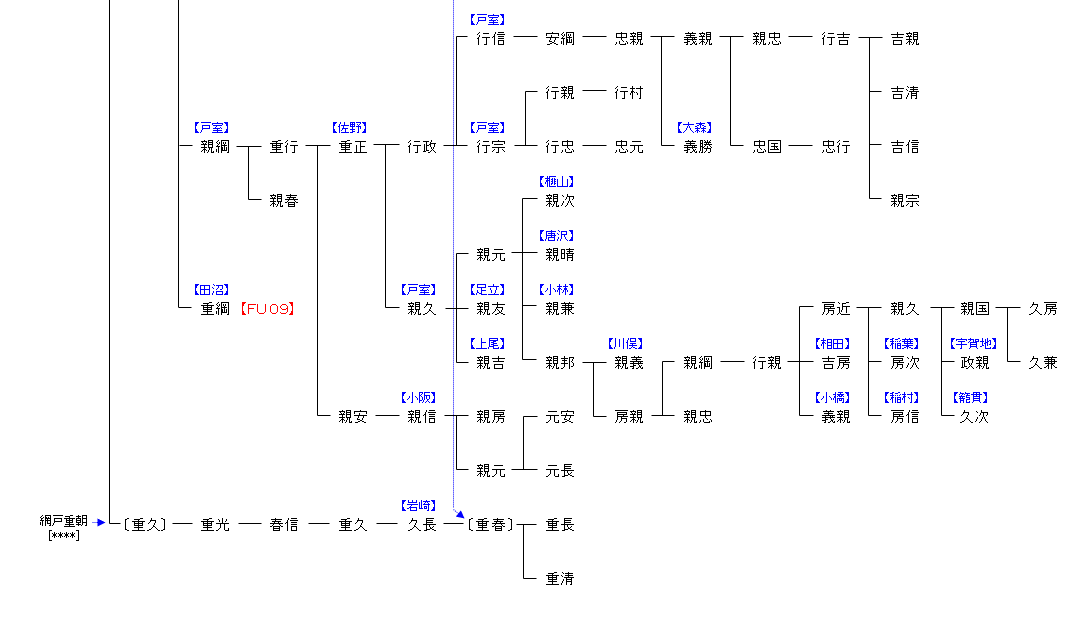

永禄元年(1558年)、下野国の戦国大名・佐野氏第13代当主・佐野泰綱(一説には兄・佐野豊綱)の子として誕生。はじめ兄で第15代当主・佐野昌綱に仕えた。昌綱には弟が2人おり、その天徳寺(房綱)と遊願寺の両人は、武者修行のために諸国を回り、遊願寺は武田信玄に仕え、次に上杉謙信に千貫で召し抱えられ、与力と歩弓を預けられ、謙信公の長刀の師範とされたが、直江山城守に謀殺されたと伝わる。また房綱も武田信玄,上杉謙信に面会したが、両人とも厳しくゆるみない様子であり、顔をあげて対面しようとしたものの、威に打たれてできなかったと伝わる。

天正年間前期、昌綱の子・佐野宗綱の代に出奔し、織田信長に仕えたとされる。ただし、天正5年(1577年)に上杉謙信の家臣・蓼沼日向守に書状を送り、天正7年(1579年)には北条氏政から書状を送られ、その後も佐竹氏や結城氏との外交文書のやり取りを交わしており、出奔せず宗綱の下で佐野氏の外交を担っていたとする説もある。天正10年(1582年)の甲斐武田氏滅亡により上野国に織田氏家臣の滝川一益が入国すると、同年4月これに同行/伺候し、太田資正,梶原政景父子や里見義頼と織田氏の間を取り持つなど一益の与力として活躍した。しかし、同年6月2日に本能寺の変が起こり一益が伊勢へ脱出すると、房綱は宗綱の元に戻り、これを補佐した。

天正13年(1585年)元旦、嫡子のいない当主・宗綱が長尾顕長に敗れ討死すると、佐野家中では御家安泰のために、北条氏康の6男・北条氏忠を養嗣子に迎えて家督を継がせようという意見があった。これに対し房綱は佐竹義重の息子を迎えることを主張し、山上道及らと共に佐竹派を形成した。この過程で道及は上洛、天正14年(1586年)5月25日に羽柴秀吉から惣無事令を入手、使者として奥州、関東の領主の元に使者として赴いている(秋田藩家蔵文書)。この対立は11ヶ月にも及んだが、北条氏は4月と8月に佐野攻めを行っており、11月10日には北条氏忠が正式に佐野氏を継承し、宝衍,道及は佐野家を出奔し、中央に出て秀吉に仕えている。なお、5月25日の書状において羽柴秀吉は「佐野のことについては異議がないことは尤もである」と述べているが、これについて、5月25日の文書は羽柴秀吉は佐竹氏の佐野家家督継承を認める裁定と惣無事令を関東諸将に伝えるものであったという説と、山上道及は既に出奔して秀吉に仕えており5月25日の文書は秀吉家臣としての立場から北条(佐野)氏忠の佐野氏継承を認める裁定を関東諸将に伝えるものであったという説とがある。

天正15年(1587年)には、すでに秀吉に仕えており、京都で自らルイス・フロイスと面会、佐野領奪還とその際のキリスト教保護の意向を示している。フロイスの日本史では、「天徳寺と称する坂東の一人の貴人が3,4度、司祭を訪ねて来た。彼は思慮分別のある人物で、今なお繁栄している坂東随一の大学、足利学校の第一人者であった。知識欲が旺盛なためにヨーロッパの諸事ならびに我らの教えについて質問し、」と描かれている。天正18年(1590年)頃、秀吉から関東の詳細図の作成を命ぜられると、房綱は山上道及に依頼し、福地,田口,高山,浅野ら諸将と共に、関東諸国の山河・城・街道を詳細に色分けして描き、加藤清正に提出した。そのときの下野部分の下書き絵図が佐野椿田の福地家に伝えられている。

豊臣氏による小田原征伐がおこると、房綱と道及は佐野家に対して呼びかけたが、少数の兵しか集まらず秀吉に落胆されたと伝わる。房綱は東山道から上野・信濃に入った前田利家,上杉景勝に同道しており大胡城(上野)近辺に出された秀吉禁制の奏者を務めた。同年4月28日の唐沢山城落城の際には房綱がこれを請け取った。同年6月からは、石田三成のもと忍城(武蔵)の水攻めに加わった。

同年7月5日の小田原城落城後、豊臣秀吉が奥州平定のため下野に寄った時(宇都宮仕置)、上杉謙信と武田信玄のどちらが強かったかという話に対し、房綱は「謙信が越山して関東に入ると聞くと諸豪族は身構え、三国峠を越えて帰ると聞くと大夕立の雷鳴がした跡のようで、ようやく息をつく。」と述べたところ、秀吉は「両雄とも既に生きていないが、生きていれば私の部下にならなければならず死んで幸せだった」と述べている。

北条氏の降伏後、房綱は秀吉から佐野氏の名代に任ぜられ、佐野(北条)氏忠の領地である3万9,000石の所領及び家督を事実上継ぐことを許された。しかし、房綱は天正18年8月に「佐野氏の名跡(家督)は秀吉に一任しているが、今年と来年は自分に申し付けられることになる」と述べ、天正20年(1592年)には「秀吉の御意を得て修理大夫(養子の信種→信吉)に家督を譲れるように奔走している」と述べており、房綱は2年間に限定された名代であったようである。

唐沢山城に入ると北条氏忠に追放された旧佐竹派の家臣を呼び戻して領国の立て直しを図り、房綱には子がいなかったため秀吉の家臣・富田信高の弟に当たる信種を養嗣子として迎え、約束の期限である天正20年(1592年)9月22日に信吉(信種が改名)に家督を譲って隠居した。慶長6年(1601年)、死去。

|