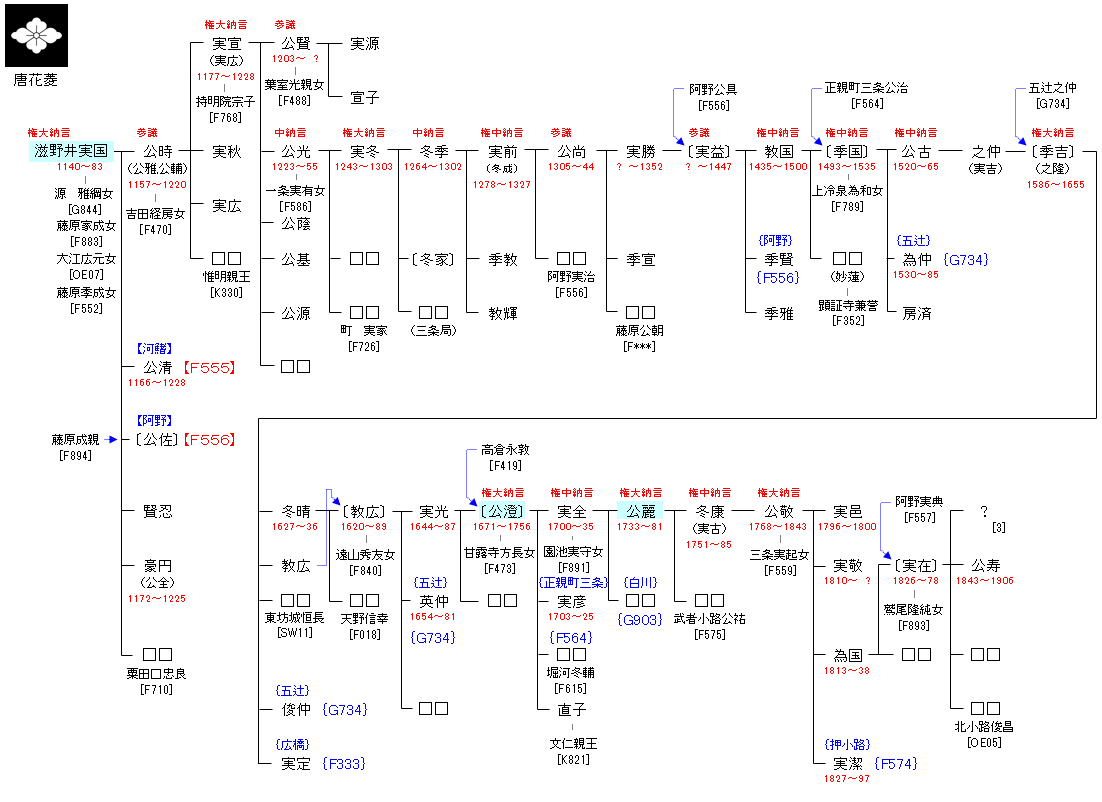

<藤原氏>北家 閑院流

| F553:三条実行 | 藤原公季 ― 藤原公実 ― 三条実行 ― 滋野井実国 | F554:滋野井実国 |

| リンク | F555・F556・{G734}{F333}{F564}{F574} |

| 滋野井実国 | 滋野井公澄 |

|---|---|

|

久安3年(1147年)、従五位下に叙爵。仁平2年(1152年)従五位上・左兵衛佐に叙任。同年中に正五位下に陞叙。 |

天和元年(1681年)に滋野井実光の養子となる。貞享3年(1686年)に元服して従五位上侍従に叙せられる。貞享4年12月3日に養父が45歳で死去して家督を継ぐ。元禄元年(1688年)に公澄に改名。宝永元年(1704年)に参議に任じられ、翌年に従三位に叙せられる。同6年に霊元上皇の院評定衆に任じられて享保9年(1724年)まで務める。享保5年6月2日に権大納言に任じられる。享保9年(1724年)正二位に昇進する。享保16年(1731年)に出家するが、4年後に嫡男・実全が急逝したためにその遺児である公麗の養育にあたった。 |

| 滋野井公麗 | |

|

3歳で父が死去し、有職故実家としても名高かった祖父・公澄に育てられる。元文4年(1739年)に元服して従五位下侍従に任じられ、宝暦8年(1758年)に従三位参議となり、宝暦11年(1761年)に検非違使別当兼右兵衛督、宝暦13年(1763年)に正三位権中納言となる。明和5年(1768年)には正二位権大納言(兼大宰権帥)に昇ったが権大納言は同年中、兼務の権帥も安永5年(1776年)に退いた。 |