|

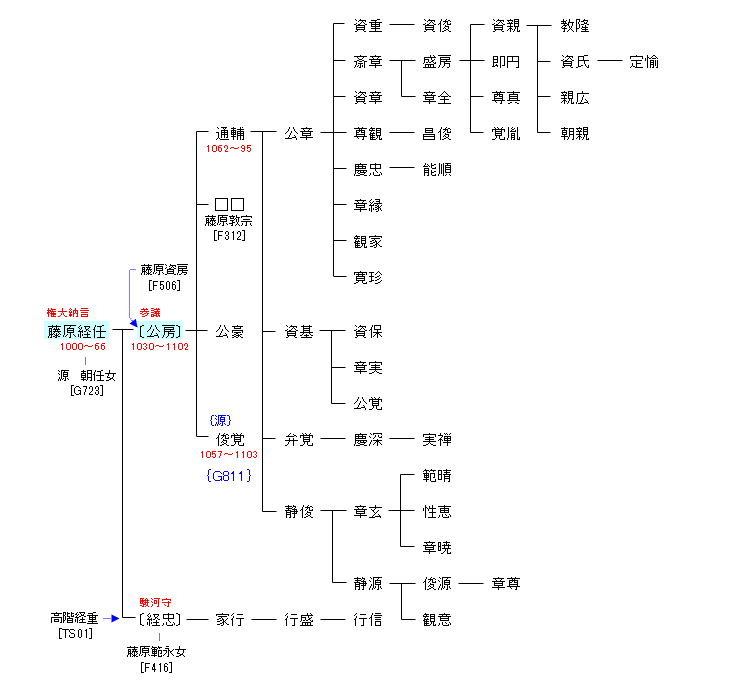

三条朝初頭の長和元年(1012年)、太皇太后・藤原遵子の御給により従五位下に叙爵する。長和2年(1013年)、従五位上に昇叙され侍従次いで右衛門佐に任ぜられると、翌長和3年(1014年)右近衛権少将に遷り、三条朝末の長和4年(1015年)には皇后・藤原娍子による二度に亘っての御給により正五位下次いで従四位下と順調に昇進した。

しかし、四位昇進時に近衛少将を解かれたとみられ、翌長和5年(1016年)、後一条天皇が即位すると、侍従のみを帯びて昇進は遅滞。後一条朝前半の官位叙任は、治安3年(1023年)の8年ぶりの従四位上への昇叙に留まった。長元2年(1029年)、権左中弁に直任されると、長元3年(1030年)、蔵人頭(頭弁)と後一条朝後半に入ると俄に要職に起用される。翌長元4年(1031年)、正四位下の昇叙を経て、後一条朝末の長元8年(1035年)には養父・藤原斉信が没すると入れ替わるように参議に任ぜられ、四位昇進後20年を経てようやく公卿に列した。長元9年(1036年)従三位。

議政官として修理大夫,左兵衛督,検非違使別当を兼帯し、この間の永承元年(1046年)に正三位に叙せられる。永承3年(1048年)に権中納言に昇進し、永承6年(1051年)、後冷泉天皇の皇后に藤原寛子が冊立されるとその皇后宮権大夫(のち皇后宮大夫)を務めた。天喜2年(1054年)正二位、治暦元年(1065年)には権大納言に至る。

治暦2年(1066年)2月16日薨去。享年67。日記に『権大夫記』(『経任大納言記』)がある。

斉信の養子であったが、その政敵とも言える叔父の右大臣・実資とも親密であり、内裏と実資との間をしばしば行き来して巷説を実資に伝えた一方、実資の方も牛を与えたり、病に伏せた経任に対して見舞いの使者を立て調伏の鬼気祭りをさせたりと、何かと経任の面倒を見たという。

|

白髪宰相と号す。後朱雀朝の長久3年(1042年)、皇后・禎子内親王の臨時給により従五位下に叙爵し、翌長久4年(1043年)に侍従に任官した。後冷泉朝に入り、永承5年(1050年)右近衛少将に任ぜられると、天喜3年(1055年)正五位下,天喜5年(1057年)従四位下,康平6年(1063年)従四位上と昇進するが、この間の天喜5年(1057年)には右少将から兵部大輔に遷っている。

後三条朝に入ると、延久3年(1071年)、陽明門院(禎子内親王)の御給により正四位下に叙せられる。延久4年(1072年)12月に蔵人頭に補せられると、まもなく後三条天皇は白河天皇に譲位するが、公房は新帝の蔵人頭に改めて補せられた。のち、左右兵衛督・左京大夫を兼ね、承保2年(1075年)、参議に任ぜられて公卿に列した。

議政官として、引き続き左兵衛督,左京大夫を兼帯する一方、承保4年(1077年)従三位に叙せられるが、承暦3年(1079年)には左兵衛督を辞した。承暦5年(1081年)正三位に至る。寛治5年(1091年)、子息の通輔を五位蔵人に補す代わりに参議を辞任して左京大夫のみを帯びた。

康和4年(1102年)8月29日に薨去。享年73。

|