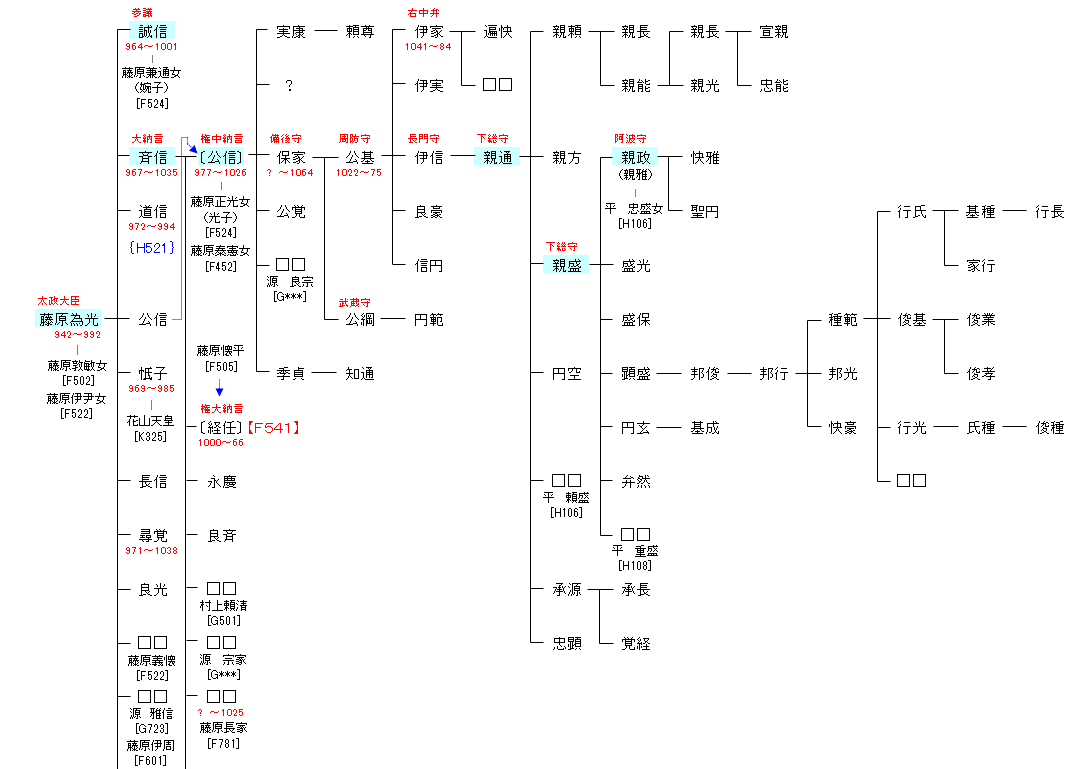

<藤原氏>北家 九条流 ― 為光流

| F521:藤原師輔 | 藤原房前 ― 藤原冬嗣 ― 藤原良房 ― 藤原忠平 ― 藤原師輔 ― 藤原為光 | F540:藤原為光 |

| リンク | F541 |

| 藤原為光 | 藤原誠信 |

|---|---|

|

村上朝の天暦11年(957年)従五位下に叙爵以降、武官を務めながら昇進し、この間に五位蔵人も務めている。 |

7歳で詩集『李嶠百二十詠』を暗誦する等の物覚えの良さを見せ、父の為光も誠信のために、当時の有名な文人・源為憲に貴族の幼童用の教科書『口遊』の編纂を依頼したり、あるいは永延2年(988年)に異母兄の摂政・兼家に懇願を重ねて参議に就任させたりと、大いに将来を期待していた。なおこの際に為光が、誠信の競争相手であった小野宮流の藤原実資の悪口を兼家に吹聴していたとされる。 |

| 藤原斉信 | 藤原公信 |

|

寛弘の四納言の一人(ほかに源俊賢,藤原公任,藤原行成)。 |

兄で大納言・藤原斉信の養子となる。一条朝の正暦6年(995年)従五位下に叙爵し、翌長徳2年(996年)侍従に任ぜられる。長徳4年(998年)右兵衛佐を経て、長徳5年(999年)従五位上・右近衛少将に叙任される。その後も順調に昇進を続ける。同年6月に一条天皇が崩御して蔵人頭を止められるが、同年12月に今度は新帝・三条天皇の蔵人頭となり、長和2年(1013年)参議に任ぜられ公卿に列した。 |

| 藤原親通 | 藤原親盛 |

| 源頼朝に敗れた親政は孫、平資盛は曾孫にあたる。山城守を経て、大治2年(1127年)に下野守、その後下総守に任ぜられる。下総守在任中の保延2年(1136年)には在地領主・千葉常重から相馬御厨や立花荘を召し上げたという。 | 父の親通が千葉常重から奪取した相馬御厨や立花荘を継承し、下総国に一族の勢力を保つ。長男の親政の室に平忠盛の娘を迎える一方、娘を忠盛の孫・重盛の室とするなど、平家一門との関係を深めた。こうした関係を通じて一族は下総における親平家勢力の代表的存在となり、治承年間、親政の代に源頼朝麾下となった千葉氏の攻撃を受け滅ぼされている。 |

| 藤原親政 | |

|

皇嘉門院判官代として中央に出仕し皇嘉門院別当を補佐する一方、祖父の親通,伯父の親方が下総守に在任中に獲得した所領を父・親盛から継承、千田荘の領家として下総匝瑳郡に在って坂東平氏や佐竹氏等坂東の武士団を率いた。居館は匝瑳北条荘の内山館と千田荘の次浦館の2ヶ所が知られる。なお、保元の乱,平治の乱を制し栄華を誇った伊勢平氏とは、忠盛の婿であり、かつ資盛の伯父という二重の姻戚関係にあった。 |