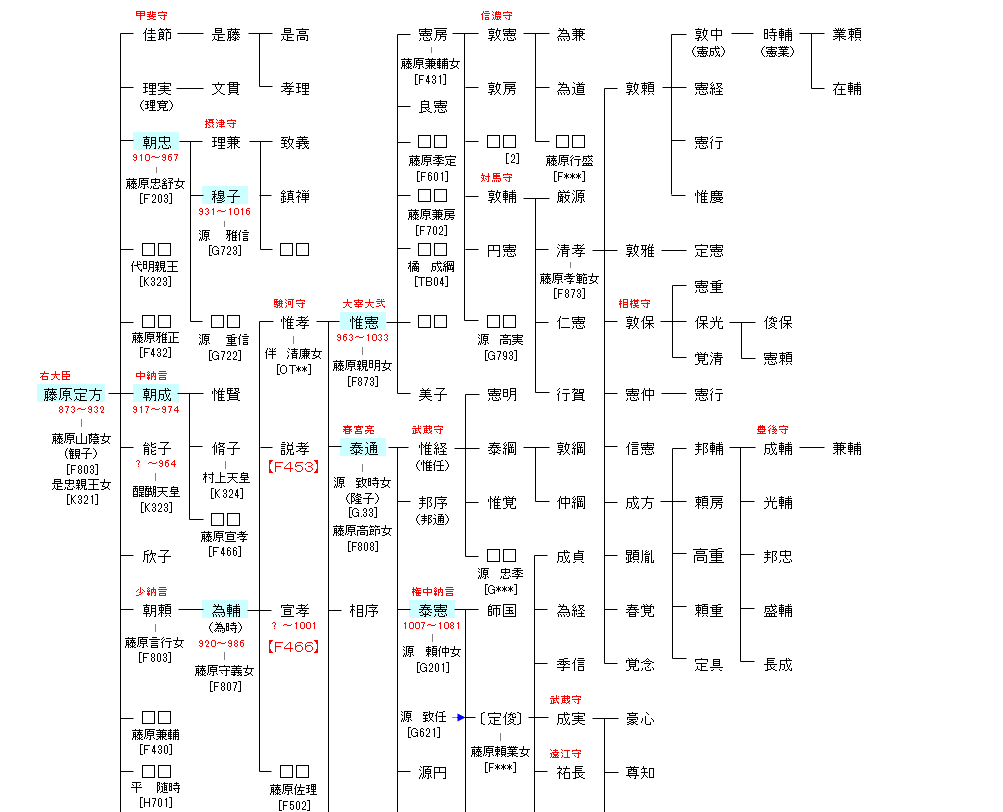

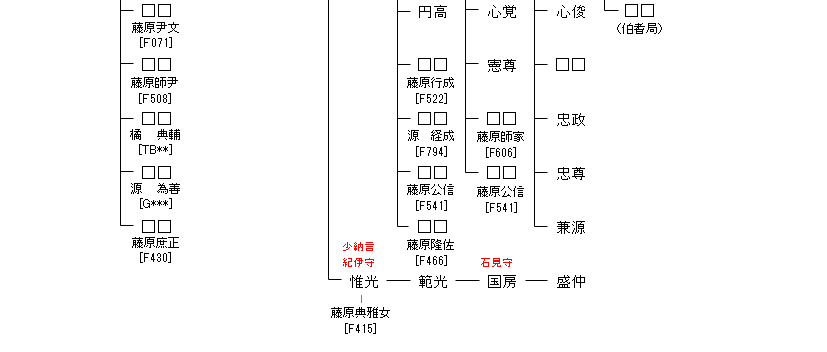

<藤原氏>北家 高藤流

| F451:藤原高藤 | 藤原高藤 ― 藤原定方 | F452:藤原定方 |

| リンク | F453・F466 |

| 藤原定方 | 藤原朝忠 |

|---|---|

|

寛平4年(892年)に内舎人への任官をはじめに、寛平7年(895年)陸奥掾、翌年には従五位下・尾張権守に叙任。寛平9年(897年)には甥の敦仁親王(醍醐天皇)の即位に伴い、右近衛少将と累進を重ねた。 |

延長4年(926年)従五位下に叙爵。侍従を経て、延長8年(930年)朱雀天皇の即位に伴い五位蔵人となる。のち右兵衛佐,左近衛権少将,左近衛中将など武官を歴任する傍らで地方官を兼ねる。この間、天慶6年(943年)には従四位下に、天慶9年(946年)には村上天皇即位の大嘗会で悠紀方の和歌を詠んだ労により従四位上に昇叙されている。 |

| 藤原穆子 | 藤原朝成 |

|

平安時代の左大臣・源雅信の正室。中納言・藤原朝忠の娘で、藤原道長正室である源倫子や源時通,源時叙,藤原道綱正室の母となった。 |

醍醐天皇の外叔父である定方の子として、天皇在位中に生まれたため、比較的順調に官途を開始した。ただ、醍醐天皇はこの叙爵の2ヶ月前に譲位し崩御しており、また政界の主流である藤原北家を出自とするものの、当時の太政官の首班であった藤原忠平やその子らとは別系統であり、醍醐天皇の即位によって公卿となる家格を得た傍流であったことから、以降の昇進は必ずしも順調とは言えなかった。天慶元年(938年)にようやく左兵衛権佐に進み、天慶5年(842年)右少弁を経て、以降は近衛少・中将と遥任の地方官を兼官した。 |

| 藤原為輔 | 藤原惟憲 |

|

天慶8年(945年)蔵人雑色,蔵人として朱雀天皇に仕える。天慶9年(946年)譲位後も院判官代として引き続き仕えながら、木工権助,式部少丞を歴任。天暦2年(948年)従五位下・豊前権守に叙任された。 |

一条朝にて大蔵大輔を経て、長保3年(1001年)因幡守として地方官に転じ、任期中には備蓄が尽きていた不動穀に再び8000石を備えさせるなど、同国の国力を回復させたと評価される。寛弘2年(1005年)に任期を終えるが、後任の橘行平から不動穀備蓄の実態がないことを理由に解由状を得られないまま帰京する。結局、左大臣・藤原道長に対応を頼み込み、後付けで国府の倉庫に大量の稲穀を運び入れるなどの策を弄した結果、朝廷から行平に対して解由状出状の命令を出させることに成功し、同年12月にようやく解由状を得ることができた。その後も、寛弘3年(1006年)甲斐守と一条朝中盤以降は地方官を歴任し、この間、寛弘4年(1007年)従四位下,寛弘8年(1011年)従四位上と順調に昇進する。 |

| 藤原泰通 | 藤原泰憲 |

|

若年時より左大臣・藤原道長の家司を務める。一条朝前期に六位蔵人を務めながら、左近衛将監,主殿助,式部丞を兼ね、長保2年(1000年)従五位下に叙爵した。 |

後一条朝にて、乳兄弟であった春宮・敦良親王の春宮蔵人から典薬助・左近衛将監を経て、長元3年(1030年)親王の御給により従五位下に叙爵する。その後も春宮権大進として敦良親王に仕える傍ら、長元7年(1034年)従五位上、次いで正五位下と順調に昇進した。 |