|

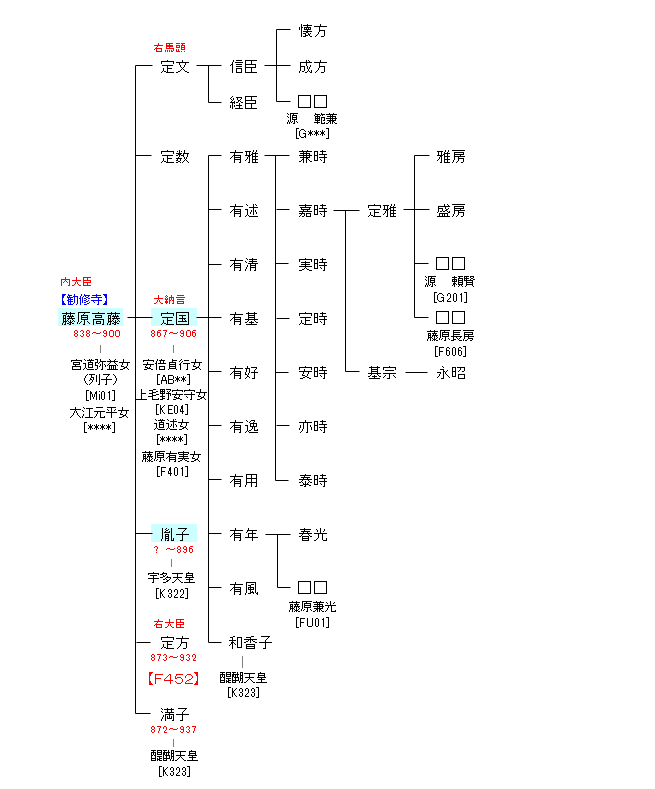

小一条内大臣,勧修寺内大臣と号した。右近衛将監,六位蔵人,美濃権大掾を経て、貞観10年(868年)に従五位下に叙せられる。清和朝から光孝朝にかけて、右兵衛権佐,左近衛少将,兵部大輔といった武官や尾張守など諸国の地方官を歴任したが、父・良門が微官のまま早逝したこともあり昇進は遅く、長らく位階は従五位に留まった。

仁和3年(887年)、娘・胤子の夫であった光孝天皇の第七皇子・源定省が皇族に復帰し、即位(宇多天皇)したことに伴い急速に昇進する。

寛平5年(893年)の宇多天皇と胤子との間の皇子・敦仁親王の立太子を受け、寛平6年(894年)に三階級の昇叙により従三位に叙せられ公卿に列した。翌寛平7年(895年)参議。

寛平9年(897年)、敦仁親王の即位(醍醐天皇)に前後して正三位・中納言に叙任され、昌泰2年(899年)には大納言に至るが、参議昇進後は播磨権守,近江守と地方官を兼帯するのみで、政治面で目立った活躍は見られなかった。

昌泰3年(900年)に危篤となる。時の天皇の外祖父であることから、大臣への昇進が検討されたが、当時、大臣の官職には左大臣・藤原時平と右大臣・菅原道真がおり、いずれも太政大臣昇進の資格を満たしてはいなかったために、大臣の席を空席にすることは困難であった。そこで藤原魚名以来100年以上途絶えていた内大臣を復置して高藤をこれに任じた。しかし昇進後わずか2ヶ月後の3月12日に没する。享年63。死後まもなく、天皇の外祖父として正一位・太政大臣の官位が贈られた。

高藤と妻・宮道列子との出会いのいきさつが『今昔物語』「高藤の内大臣の語」などに記されている。

|

泉大将と号す。仁和3年(887年)六位蔵人、仁和4年(888年)左衛門少尉を経て、寛平2年(890年)従五位下に叙爵。

寛平年間は侍従,五位蔵人,右衛門佐として宇多天皇の身近に仕えるとともに、寛平5年(893年)、甥の敦仁親王が皇太子に立てられると、春宮少進のち同大進としてこれに仕える。またこの間、宇多朝末にかけて急速に昇進した。

寛平9年(897年)7月の敦仁親王の即位(醍醐天皇)に伴って、従四位上・蔵人頭兼左近衛権中将に叙任される。その後も、昌泰2年(899年)には2月に参議に任じられ公卿に列すと、同年12月には従三位・中納言と、天皇の外戚として引き続き急速に昇進し、延喜2年(902年)大納言に至る。

なお、この間の昌泰4年(901年)に発生した昌泰の変では、蔵人頭・藤原菅根とともに醍醐天皇に対して「天下之世務以非為理」と奏上して、菅原道真が失脚するきっかけを作り、変後には道真の後任として右近衛大将に任ぜられている。延喜4年(904年)、醍醐天皇の皇子・保明親王が立太子すると春宮大夫を兼ねるが、延喜6年(906年)7月2日薨去。享年41。

|