史跡探訪記

柳生古城跡

やぎゅうふるしろあと(Yagyu Old Castle Ruins)

【C-NR023】探訪日:2022/6.8

![]() 奈良県奈良市柳生下町216

奈良県奈良市柳生下町216

【MAP】

〔駐車場所〕

![]()

1331(元弘元)年、後醍醐天皇の倒幕計画が側近の吉田定房の密告により鎌倉幕府の知るところとなり、天皇と一部の側近は笠置寺へと逃れた。天皇のもとに馳せ参じた柳生播磨守永珍が天皇方の糧道を確保するために築いた城とされる。この戦いでは幕府軍と戦った13人の勇士が討死し、城も落とされた。その後、再び柳生城の支城として利用されたが、1544(天文13)年に筒井順昭が侵攻した際に落城している。

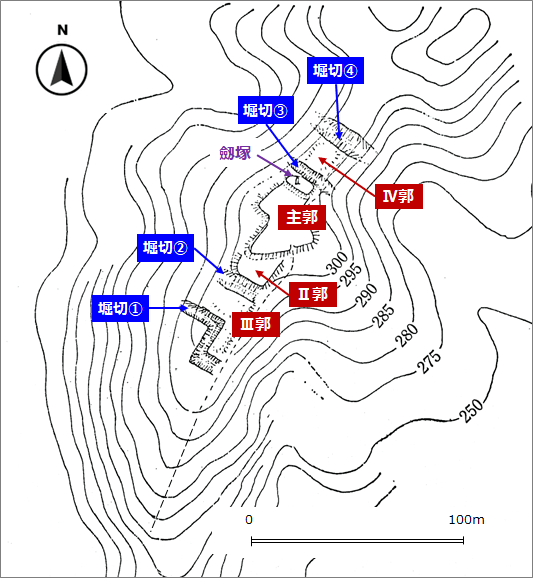

城は比高60mほどの山稜に築かれ、堀切を巧みに使用している。特に南側の堀切は鈎状に屈折させ、西側は竪堀として落としている。主郭の北には土塁上に13振の刀を奉安したという「劔塚」の碑が建っている。古城跡の南約600mのところが柳生城跡である。

|

【史跡規模】

|

【指 定】 |

| 関連時代 | 鎌倉時代 | 戦国時代 |

|---|---|---|

| 関連年号 | 1331年 | 1544年 |

| 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 後醍醐天皇 | K401 | 柳生永珍 | YG01 | 筒井順昭 | MW21 |

![]()

笠置山添線の柳生東バス停前に登城口を示す案内板がある。登城道はほぼ真っすぐでわかりやすい。5,6分歩けば城跡(下図堀切1)へ出る。各曲輪とも堀切,段差で区切られ明確である。下図の堀切4の北側は尾根続きで城域を見下ろす高さとなっており、こちらから攻められると苦しいのでは、と実感した。なお、縄張図は、下図のほかに主郭南東にもう一つの曲輪をもつ5郭から成るものもあるが、ここでは『日本城郭大系』の図を用い4郭とした(主~Ⅳ郭は仮称)。

![]()

柳生古城縄張り図(『日本城郭大系 第10巻』に加筆)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)