系図コネクション

<皇孫系氏族>敏達天皇後裔

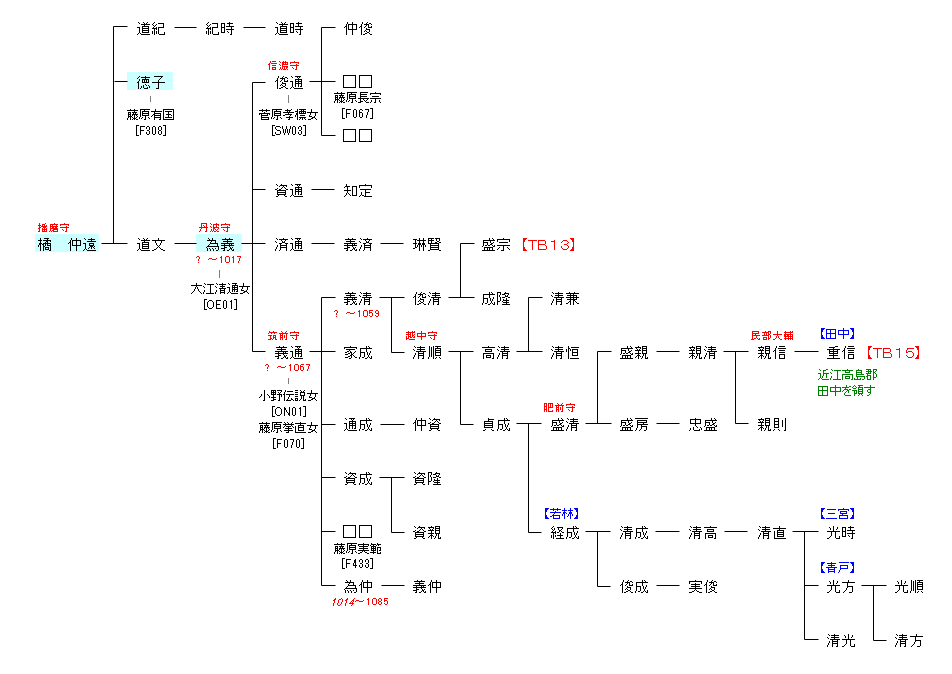

| TB11:橘 長谷麻呂 | 橘 諸兄 ― 橘 島田麻呂 ― 橘 長谷麻呂 ― 橘 仲遠 | TB12:橘 仲遠 |

| リンク | TB13・TB15 |

| 橘 仲遠 | 橘 徳子 |

|---|---|

|

若くして大学寮に入る。後に蔵人となり藤原忠平の侍読を務めた。天暦元年(947年)に豊前守に任ぜられて現地に赴任。後に摂津守となり、康保元年(964年)及び康保2年(965年)には『日本書紀』を講じている。その後、播磨守に転じたようであるが、没年は不明。位階は従四位上に至ったという。 |

一条,後一条二代の乳母。典侍を務め従三位に至り、「橘三位」と称された。 |