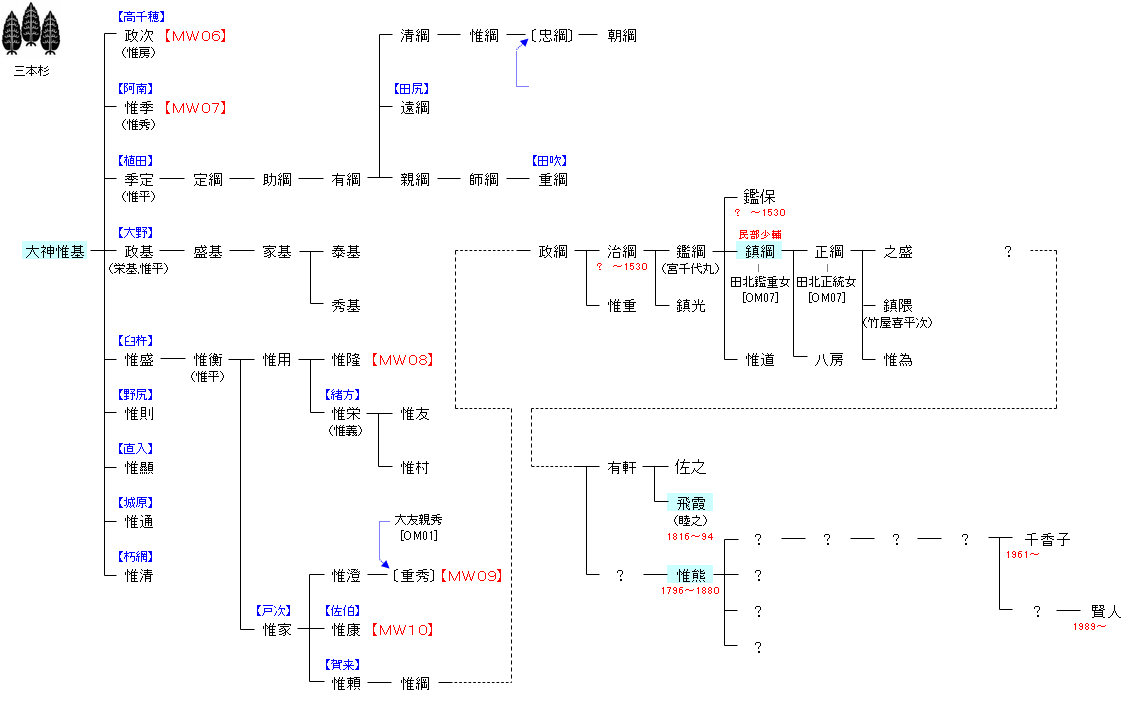

<神皇系氏族>地祇系

| MW01:大三輪大友主 | 大三輪大友主 ― 大神惟基 | MW05:大神惟基 |

| リンク | MW06・MW07・MW08・MW09・MW10 |

| 大神惟基 | 賀来鎮綱 |

|---|---|

|

豊後大神氏の祖と伝えられる。『平家物語』や『源平盛衰記』などに記されている、祖母山大明神の神体である蛇との蛇神婚伝説で殊に有名である。 |

神職にありながら武勇と兵術を好み、武将として活躍。忠節の志の深い人物で、大友宗麟の密旨を受けて偽って島津氏に降り、敵情を探った。豊薩合戦の際には島津勢の将として参加して、敵の戦略を一々、丹生島に密告した。島津勢の大将島津家久はこれに気付き、鎮綱親子を招集して詰問するが、剛胆をみせて難を切り抜けた。天正15年(1587)3月の豊後撤収まで家久の陣中にあり、退却する島津勢を山間部で伏兵で襲い、首級を多く挙げた。これを丹生島に送って実検を受けて宗麟より激賞され、朱印状を賜った。豊臣秀吉が九州征伐に出陣すると、鎮綱は島津氏に一旦降ったことで吟味されるが、内通して働いたその忠節を秀吉よりも賞されて、感状を受けた。 |

| 賀来飛霞 | 賀来惟熊 |

|

1816年(文化13年)、当時島原藩領であった豊後国国東郡高田に生まれる。豊後大神氏流賀来氏の系統で、家業は医者であったが、幼くして父を失う。兄佐之とともに幼時から帆足万里に医学や本草学を、十市石谷に写生画を学ぶ。さらに京都で山本亡羊に本草学を学び、その後、九州各地や東北、北陸・甲信越地方等で植物の現地調査を行って、大量の観察記録と精密な写生図を残した。 |

実家は現在の宇佐市安心院町佐田地区の庄屋である宇佐賀来家であり、佐田は肥前国島原藩の知行地(飛び地)であった為に島原藩に仕える人物であった。 |