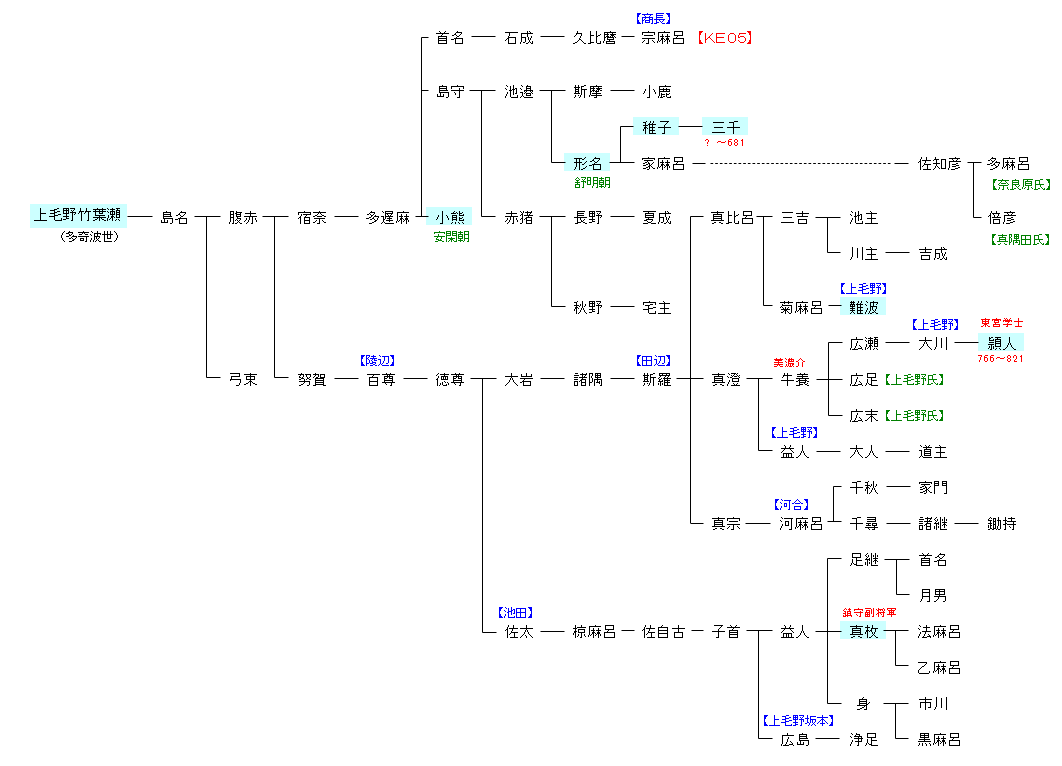

<皇孫系氏族>崇神天皇後裔

| K102:豊城入彦命 | 上毛野竹葉瀬 | KE04:上毛野竹葉瀬 |

| リンク | KE05 |

| 上毛野竹葉瀬 | 上毛野小熊 |

|---|---|

| 『日本書紀』仁徳天皇53年5月条によると、新羅に派遣され、新羅が朝貢しないことを問責したという。その途上では、白鹿を獲たので天皇に献上したのち新羅へ向かったと記される。また、のちに新羅と戦った上毛野田道の兄という。 |

笠原使主と同族の小杵が武蔵国造の地位を争った際、小熊は小杵を援助したが小杵は誅殺され、大和朝廷の支持を得た使主が武蔵国造の地位についた。その後、小熊がどうなったのかは不明であるが、緑野屯倉設置の記事と乱の懲罰との関係が指摘されている。 |

|

上毛野形名 |

上毛野稚子 |

| 舒明天皇9年(637年)に蝦夷が叛き入朝を拒否したことから、形名は将軍に任ぜられ蝦夷討伐に向かう。形名は一旦蝦夷に敗れ、兵は逃亡し、砦も包囲されてしまう。形名も逃げ出そうとするが、形名の妻は、武勇で知られる先祖の名を汚してはならぬと夫を鼓舞し、夫に無理やり酒を飲ませた上で自ら夫の剣を佩き、弓を張り、女達に弓弦を鳴らさせた。形名は再び奮い立ち進撃した。蝦夷はまだ多くの兵がいると思い少し軍を引いた。その間に、形名は戻ってきた味方の兵をまとめ上げ、蝦夷を破ることに成功したという。 |

天智天皇2年(663年)白村江での唐・新羅連合軍との決戦の2ヶ月前、上毛野君稚子,巨勢神前臣訳語,阿倍引田臣比羅夫らの軍団が新羅へ侵攻した。 |

|

上毛野三千 |

上毛野難波 |

|

天武天皇10年(681年)3月に天皇は大極殿から詔して、『帝紀』と上古諸事の記定作業を命じている。この撰定者の中で、三千の名前は川嶋皇子,忍壁皇子らに次ぐ七番目に記載されており、皇族以外の人臣としては一番目に当たる。この時の位階は大錦下であった。しかし、この事業は完成せず、同年8月、三千はこの世を去った。 |

聖武朝初頭の神亀元年(724年)3月に海道の蝦夷が反乱を起こし、陸奥大掾・佐伯児屋麻呂が殺害される。朝廷は式部卿・藤原宇合を持節大将軍に、宮内大輔の高橋安麻呂を副将軍に任じ、判官8人・主典8人を編成して、海道の蝦夷を征討させた。この遠征軍は11月に近江国に派遣された内舎人により慰労され、同月帰還。翌神亀2年(725年)閏正月に聖武天皇は詔を出し、蝦夷征討に従事した1,696人に勲位を授け、難波は後部王起,紀牟良自,坂本宇頭麻佐,丸子大国らを含む9人とともに勳六等・賜田2町を与えられた。 |

|

上毛野頴人 |

上毛野真枚 |

|

文章生に補せられて簡単に歴史を学んだのち、延暦20年12月02年に右少史に任じられる。延暦23年(804年)7月に遣唐使に録事として加わって渡唐、唐において通訳の語る言葉が通じない際には、筆談によって唐人と意思疎通したという。翌延暦24年(805年)6月に帰朝した。大同4年(809年)には渡唐の功労により外従五位下に昇叙された。 |

天平宝字8年(764年)藤原仲麻呂の乱終結後の10月に、乱鎮圧の功労によるものか従八位上から12階昇進して従五位下に叙爵。称徳朝では神護景雲2年(768年)に検校兵庫将軍の官職が新設されるとその軍監に任ぜられる。 |