|

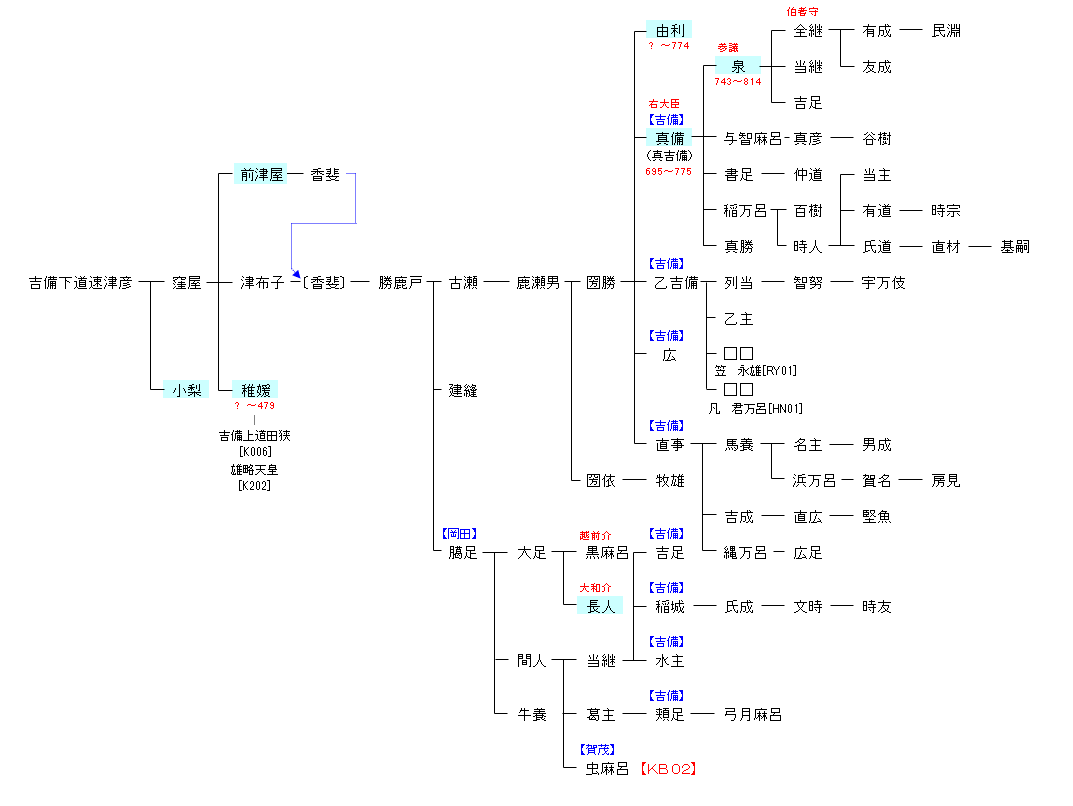

持統天皇9年(695年)備中国下道郡也多郷(八田村)土師谷天原(現在の岡山県倉敷市真備町箭田)に生まれる。元正朝の霊亀2年(716年)第9次遣唐使の留学生となり、翌養老元年(717年)に阿倍仲麻呂・玄昉らと共に入唐する。唐にて学ぶこと18年に及び、この間に経書と史書のほか、天文学,音楽,兵学などの諸学問を幅広く学んだ。聖武朝の天平6年(734年)10月に第10次遣唐使の帰国に伴って玄昉と同船で帰途に就き、途中で種子島に漂着するが、翌天平7年(735年)4月に多くの典籍を携えて帰朝した。

真備は渡唐の功労により従八位下から一挙に十階昇進して正六位下に叙せられるともに大学助に任官した。この抜擢人事から、真備の唐留学の実績を高く評価して重用しようとする朝廷の強く積極的な態度が窺われる。

藤原仲麻呂政権下、真備も天平勝宝2年(750年)に格下の地方官である筑前守次いで肥前守に左遷された。天平勝宝4年(752年)、真備らは再び危険な航海を経て入唐する。唐では高官に昇っていた阿倍仲麻呂の尽力もあり、破格の厚遇を得られたという。翌天平勝宝5年(753年)6月頃に遣唐使節一行は帰国の途に就き、11月に蘇州から日本へ向けて出航、真備は第三船に乗船すると、鑑真と同じく屋久島へ漂着し、さらに紀伊国牟漏埼を経由して、何とか無事に帰朝した。なお、この帰途では大使・藤原清河や阿倍仲麻呂らの船は帰国に失敗し、唐に戻されている。

帰朝しても真備は中央政界での活躍は許されず、天平勝宝6年(754年)、大宰大弐に叙任されてまたもや九州地方に下向する。この頃、日本と対等の立場を求める新羅との緊張関係が増していたことから、近い将来の新羅との交戦の可能性も予見し、その防備のために真備を大宰府に赴任させたとの見方がある。まず、天平勝宝8歳(756年)新羅に対する防衛のため筑前国に怡土城を築いた。

天平宝字8年(764年)正月に70歳となった真備は、致仕の上表文を大宰府に提出する。しかし、上表文が天皇に奏上される前に造東大寺長官に任ぜられ帰京する。また同年にはかつて真備が唐から持ち帰った大衍暦について、30年近くの長きに亘っての準備の末、儀鳳暦に替えて適用が開始されている。

同年9月に藤原仲麻呂の乱が発生すると、緊急で従三位・参議に叙任されて孝謙上皇側に参画する。真備は中衛大将として追討軍を指揮し、兵を分けて仲麻呂の退路を断つなど優れた軍略により乱鎮圧に功を挙げる。天平神護2年(766年)称徳天皇と法王・弓削道鏡の下で正月に中納言へ、同年3月に藤原真楯薨去に伴い大納言へ、さらに同年10月には従二位・右大臣へ昇進して、左大臣・藤原永手と並んで太政官を領導した。これは地方豪族出身者としては破格の出世であり、学者から立身して大臣にまで至ったのも、近世以前では吉備真備と菅原道真の二人のみである。

宝亀6年(775年)10月2日薨御。享年81。奈良市内にある奈良教育大学の構内には真備の墓と伝えられる吉備塚(吉備塚古墳)がある。

|

近衛将監を経て、天平神護2年(766年)に従五位下に叙爵し、翌天平神護3年(767年)大学員外助を兼ねる。同年従五位上、神護景雲3年(769年)正五位下・左衛士督、神護景雲4年(770年)7月には従四位下に叙任されるなど、称徳天皇の信頼が篤かった右大臣・吉備真備の子息として称徳朝では順調に昇進を重ねた。

神護景雲4年(770年)8月に称徳天皇が崩御してまもなく大学頭に転じるが、光仁朝では叙位に与ることはなく、称徳朝から一転して昇進は停滞する。天応元年12月(782年1月)の光仁天皇の崩御に際して山作司を務めた。

桓武朝に入ると、天応2年(782年)に伊予守として地方官に転じる。しかし、下僚と協調できずにしばしば告訴されたため、延暦3年(784年)朝廷から詔使が派遣され訊問を受ける。泉は詔使に対してに不敬な対応をした上で、承伏しなかったことからに、官司が法に則って処罰を求める騒ぎとなった。遂には桓武天皇の詔により、功臣(吉備真備)の子であることをもって罪は許されるものの、伊予守の官職は解任される。その後さらに譴責を受けて、延暦4年(785年)には佐渡権守に左遷された。延暦14年(795年)には父祖の出身地である備中国に移されるが、桓武朝末の延暦24年(805年)に赦免されて帰京するまで、桓武朝では不遇を託った。延暦25年(806年)桓武天皇崩御の際に山作司を務める。

大同元年(806年)に平城天皇が即位し、観察使が設置されると、南海道観察使に任ぜられ、さらに准参議兼右大弁に抜擢されて公卿に列す。大同3年(808年)に38年ぶりの昇叙で従四位上となると、同年11月には正四位下に続けて昇叙されるなど、平城朝では順調に昇進する傍ら、左右大弁・右京大夫・刑部卿などを歴任した。

嵯峨朝に入り、大同5年(810年)観察使制度の廃止により参議となる。『公卿補任』では同年9月に発生した薬子の変の最中に左大弁を解任されているとの記載がある。実際には大同4年(809年)6月より秋篠安人が左大弁の官職にあったが、弁官局が分局して平城宮にいた平城上皇に直侍し、泉がその責任者を務めていて、変後にそれを解かれた可能性も指摘されている[1]。のち、刑部卿・左衛門督などを兼帯するが、弘仁3年(812年)に致仕。弘仁4年(813年)正四位上に叙せられている。

弘仁5年(814年)閏7月8日卒去。享年72。

|